日前,芝加哥大学教授巫鸿在复旦以“全球景观下的中国古代美术”为题的讲座中提出:传统中国美术对人类美术史做出了什么最有价值的贡献?全球景观下又如何重写中国美术史?

巫鸿,著名艺术史家,芝加哥大学教授。 图片来自网络

10月12日至10月19日,知名艺术史学者、芝加哥大学教授巫鸿在复旦大学以“全球景观下的中国古代美术”为题带来四场讲座,对中国古代美术的重要特点进行反思。他提出这样一个问题:传统中国美术对整体的人类美术史做出了什么最独特、也是最有价值的贡献?

澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者在讲座期间对这位著述颇丰的中国美术史学者进行了专访,就此次讲座的主旨、美术史学的研究方法、中西方的理解与误读等问题进行了探讨。

巫鸿欣赏一幅典型的中国手卷。

“艺术和工业发展不同,不是进化式的”

澎湃新闻:此次你在复旦的系列讲座以“全球景观下的中国古代美术”为题,选择了礼器、墓葬、手卷和山水分别作为四讲的主题,为什么有此选择,它们能作为你心目中中国古代美术的四个代表吗?

巫鸿:也不一定,我没有一下子想那么远。就像在第一讲时所说,我想反思一下中国美术有什么特性,还不是说思想、文化如何,最紧要的首先从艺术的种类和形式出发,看看哪些和别的艺术传统相比是最特殊的,这是我开始构想这几个讲话时给自己提出的问题。这个问题的起源是国外学界中开始有这样的讨论,同时也联系到一部中国美术史应该怎样书写。现在的美术史写法基本上是以年代学来进行,自遥远的时代起一个朝代接着一个朝代,这种写法很容易将我刚才提出的问题掩盖。

另外,在复旦的这个讲座虽然是由文史研究院经办,但是是面对全校师生的,我对观众的定位是来自不同系所和专业的人,也包括一些校外的人,所以就想如何利用这个场合,不去回答一些特别具体的问题,而是从宏观的角度反思一下中国美术。

什么是中国美术呢?当然我们可以说凡是中国这块地方上产生的都是中国美术。但是这不免有些简单。就像谈论一个人,如果只说这个人生在江苏或上海那不过仅仅是介绍了一个背景,更重要的是应该谈论这个人的性格或者个性、成长经验等。于是我就想用这四讲来讨论中国艺术的一些核心性格或个性。当然四讲不可能全都包括。目前做的是先选几个首先在我脑子里出现的方面,以后也一定还会发展。

澎湃新闻:你在第一讲谈论礼器时用到“微型纪念碑”和“纪念碑性”这样的词汇,非常的西化,当场也有观众提出疑问,为何一定要用西方的概念来证明中国亦有不同形式的纪念碑性,你怎样回应这个问题?

巫鸿:开始我用的这个词是英语,因为书是用英语写的(巫鸿于1995年年出版《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》,2009年翻译成中文)。用“纪念碑”或“纪念碑性”这些词来解释中国的东西比较容易被西方学者理解,因为这是大家共用的概念。后来这本书翻译成中文,语境不同了,就需要想一想什么样的中文词能够较好地表现纪念碑性这个概念。说实话“纪念碑性”在西方也是个新造的、有点别扭的词。monument(纪念碑)是大家都熟悉的,但monumentality(纪念碑性)是个抽象化的、新造的词。

我对你提的问题有两个反应,一是觉得这是个挺好的问题,我们应该争取找到一个好的中国词。既然中国古代有这种微型纪念碑的存在,因此也可能有相应的语汇。后来我想到中国古代其实有个词表达相似的意思,就是“重器”。这里“重”的意思不仅是指器物真的沉重,它当然可能很大很重,但更主要的是指对社会、政治、家族等方面有特殊重要性的器物。举个例子,中国古代的“九鼎”象征王朝,根据传说夏代创始者大禹铸九鼎,后来夏代气数尽了,最后的统治者夏桀不争气,九鼎就自己移动到商代去了。所以九鼎被认为是有神性的、象征正统的政权,这就是我所说的“纪念碑性”,在中国不是以建筑的纪念碑的形式体现的。但是话说回来,对现代人说来,“重器”这个词可能比起“纪念碑性”还要难于理解。

有时候人们幻想能有一套完全的中国词汇来谈中国古代的东西,这可能不现实。第一,我们现在用的词汇很多都是外来词,比如“艺术”、“美术”、“美学”等,都是由日本传来的,而日本又是受德国影响。我们今天所用的学术语言有多少是真正从中国古代传承到今天的?所以这种幻想只能用中国古代的词汇解释中国古代,本身也可能反映了对当下的状况缺乏常识。我觉得外来语是可以用的,只要我们把它们定义好,解释好,让人们明白它在说什。其实我们每天都在用外来语,不但是在美术史和艺术史里,在科学、技术方面的就更多了。第二,我认为我们同时也应该发掘中国古代的对应概念,比如“重器”就是一个例子。我们应该对其加以说明,使其在现代生活中重新得到理解。

澎湃新闻:你的讲座希望回答:一个地区的美术会对全球的美术史做出怎样特殊的贡献,能否细谈一下地区的美术是如何与其他地区互动、对全球美术产生影响的?

巫鸿:现在大家都理解的“全球美术”的意思。举个简单的例子,有一种美术馆被称为“百科全书式”或者“全球性”美术馆,其中展览全世界的美术。像大英博物馆、大都会艺术博物馆都是,在一个屋顶下展示从古到今多种美术传统。但是这种对“全球美术”的解释比较简单,强调不同传统的共存而非比较性的理解。

我们应该看到每个地方的美术都不太一样,不同地区创造出来的东西,用的手法和材料,表现的方式,艺术的功能以及发展的历史都不同。对这种不同的认识不是要分出优劣和先进落后。艺术和工业发展不同,不是进化式的,不是从低级到高级,越来越先进。世界艺术最有意思的地方就是它的丰富性,每个传统,每个时期都有它的特性。如果要研究世界艺术史,就一定要把这种丰富性给保留住。如若只以一种艺术标准去衡量,就没有意思了。

比如说我将要讨论的山水艺术,不理解中国画的人可能会觉得中国人画的山水都一样,看一千张都差不多。这是因为他不懂。以同样的道理,可能我们也不懂外国的艺术,到欧洲和美洲的教堂,看所有的圣母像都差不多。那也是因为我们不理解。所以才要互相理解和学习。这是回答你刚才提出的问题的大前提:世界艺术有很多传统,不止中国,还有其他传统。我估计所有人都可以同意这一点。

然后我们就可以在这个大框架里继续想一想,进行比较,从这里就产生了一些研究方法。在讲座中我提出有两种基本的对全球美术的研究方法,第一种是历史性的方法,研究各地的美术是怎样在时空中连接和互动的,比如说佛教艺术如何从印度传到中国,并在这里产生了中国式的佛教艺术。当代艺术更反映了这种互动性。第二种方法是比较抽象地去研究不同艺术传统的走向和性格,而非具体的历史关联。这两大类研究就可以产生很多新的问题。

为什么我现在不断地谈这个?这是因为到现在为止中国美术史主要还是自己做自己的,西方美术史家也是如此,对自己的研究领域十分熟悉,对外面的却不一定知道多少。现在出现了这样的“全球美术史”的潮流去打破这个壁垒,把眼界开得大一点,拓宽自己的视野。这是个好事情。

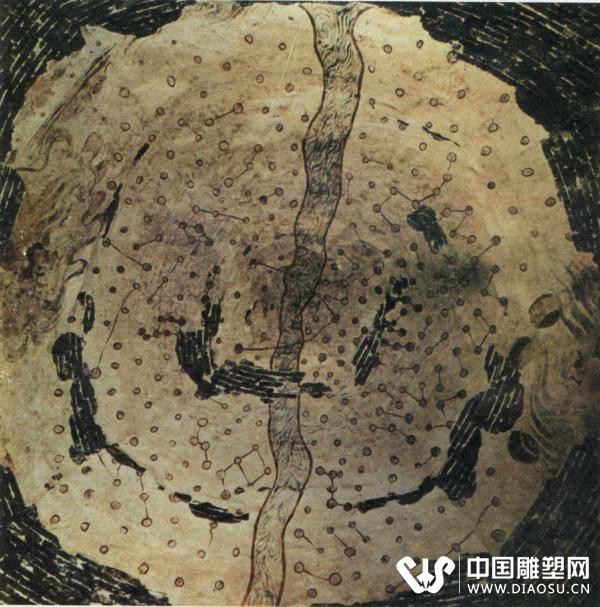

河南洛阳北魏墓中的天文图,巫鸿认为这幅北魏壁画的图谱式的视觉模式源自古代描绘天空的“科学”传统。

“宏大叙事和个案研究,我认为两者都需要”

澎湃新闻:你提到打破壁垒,脱宽视野,这种研究方式一方面对研究者本身的知识储备要求很高,这种宏大叙事也很容易被人诟病以论带史,你怎样看待?

巫鸿:我觉得能做什么就做什么,而且每种做法都有它的好处。不能说个案研究、仔细考证就不好,我也在做。但这也不意味着大家都必须做个案。所有人做一样的事情那多没意思。哲学家的思想最为广阔抽象,总不能因为他们不考证而说哲学无用。我觉得说不好听点,对不同观点和方法的拒绝往往反映了狭隘的、自我保护的观点。不同学科和方法之间应该相互尊重,而不必争论彼此的高下,更不必争论谁更代表了真理。

比如考古学和美术史研究往往使用相同的材料,包括墓葬、器物等,但做研究的方式不同,问的问题也不同。我们不能就说一个方式是正确的而一个不是。有的时候出现磕磕碰碰、相互诟病的现象,往往是因为对别人做的东西不够理解,所以会觉得没有价值。我认为还是要尊重别人的研究。

关于宏大叙事和个案研究,我认为两者都需要。对宏大叙事的反思是受到后现代思潮的影响,到今已经三十多年了。但是现在又开始对后现代思潮进行反思了。对于现代主义那种在“进化论”基础上构造出来的“宏大叙事”的批判是非常重要的,因此我们目前所谈的“宏大叙事”并不是指原来的进化论,也不是假设一个绝对的、普世的价值。所以不能一看见有人谈大的东西就都要反对,不能认为大家都得做小的命题和具体的个案。大小两者都要谈。大的研究要从具体的研究出发,要有根据,不能架空,特别是在史学这个领域中。具体的研究则应该慢慢积累,逐渐发展到更高的层次的综合。

比如史学界谈唐宋之间变革已经谈很久了,这种大的问题不能不问。我在讲座中提到的佛教艺术传入东亚以后的发展,也是这种大问题。我们可以比较各地的经验。日本原来很强盛的墓葬艺术基本消失了,但中国就不是这样。中国找到一种方法,是佛教艺术和墓葬艺术并行发展。看看北魏洛阳,北面是北邙山上的墓葬区,南面是龙门佛教石窟。两种宗教礼仪文化并行互动。现在往往研究墓葬就单看墓葬,研究佛教美术就光看石窟,实际上需要把这两部分结合起来看。不回答这些大的问题就看不见整个面貌。所以问题不是宏大叙事好还是专案研究好,而是在哪个层次上去做。

澎湃新闻:可否这样认为,大的学术背景已经到了对后现代批判的阶段,后现代反对宏大叙事,反对极权主义对个人小微的观念,这个是否也已经走到了矫枉过正的阶段,需要反思,需要将宏大和微小结合起来看问题?

巫鸿:我觉得也不能简单地这么看。我现在看现代主义和后现代主义,都是将其看作历史现象,二者都在一定的时候代表了一定的思想结构。对于后现代主义,现在看来也有很大局限,包括对于碎片状呈现的强调。但是它提出一些理论,历史学家应该把后现代现象和理论放到它的历史条件去理解,而不是作为理论教条。对历史学家来说没有理论教条。

后现代主义对当代资本主义文化,包括建筑和美术,都提出很多重要的东西,但现在我们考虑问题可以不用背着那些词语的包袱。当初可以超脱现代主义的东西,现在也可以超脱后现代的解释,去自由地想。对于目前这种思想状态还没有一个新词,还没有“后后现代”的说法。后现代、解构主义的理论化程度很强,对文学研究、美术研究、历史研究都有很大影响。在西方美术史研究和教学中,现在的状态是又回到美术馆去研究具体的东西,从而反思理论。

收录在巫鸿《礼仪中的美术》一书中的四川绵阳出土东汉摇钱树图像。

“我对考古材料和研究一直很关注”

澎湃新闻:不久前你的第一本著作《武梁词》中文版又再版了,有人说这本书是用艺术史的方式去研究考古资料的范式,现在回过来看,你认可这种说法吗?

巫鸿:不同意。武梁祠这批画像石材料不是考古资料,它们不是出土的,从宋代就已经被著录,和考古没有直接的关系。中国古代把美术限制在书画而不包括建筑、雕塑,到现在还存在以书画为中心的美术史传统。可能由于那本书不是谈论书画,有人就觉得是谈论考古资料了。

其实我觉得《武梁祠》主要的对话对象是思想史和社会学,就像副标题——中国古代画像艺术的思想性——所显示的。谈的是画像石中的祥瑞、天命观以及三纲五常和史学观念等等。这几天我还在讲,过去的想法是要想了解历史知识的话就要看书,书既是知识的来源又是研究的证据。但《武梁祠》希望作的是使用图像材料来了解社会、思想、性别等等。在解释方法上是用图像志和图像学的方法去接触社会史、思想史。我的其他一些书里用了很多的考古材料,比如《黄泉下的美术》和《礼仪中的美术》,但是《武梁祠》中新的考古材料倒是不多。

澎湃新闻:你对于近几年的考古发现有什么兴趣和关注吗?

巫鸿:我对考古材料和研究一直很关注。我从来不觉得美术史和考古学之间是争论、对立的关系,两者的目的都是为了理解历史遗存。考古学使用地层学、类型学等方法对整体的遗存进行记录和分析,美术史的研究更接近于挑一些特殊的遗存和东西,更多关注社会性和思想性的内容,更强调视觉性,而不是对材料作大规模的量化研究,因此和考古学是相辅相成的。考古学和人类学、统计学,乃至于自然科学更接近。但我感到对于古代美术史研究来说,考古仍应该是一个重要的基础。

对中国美术史的研究,“中西学者应当互补”

澎湃新闻:你谈到中国书画,从宏观角度看,西方对中国书画的研究到了什么样的程度,有没有一种误读在里面?

巫鸿:西方对于中国书画的研究在二十世纪初,甚至更早就开始了,积累下来,达到的水平还是很高的。像苏立文、高居翰、班宗华等,都是一流的美术史家,国内的很多学者看了他们的书也感到有启发,也尊重他们的学术水平。西方的研究者一般不像中国研究者那样一下子做很多。因为受到语言和学术背景的限制或鼓励,他们往往选择集中的题目,做的时候因此可以很深入。比如一个论文写上七八年甚至十几年,就只研究一个古代画家。有一些华人去国外,包括李铸晋、方闻等,还有我自己,都主要是在西方工作,有时候很难说学问是西方的还是中国的,可能两边都沾上。

如果说西方的中国美术史研究有不足之处,那就是它还是比较窄的,毕竟人数少,比如哈佛、耶鲁大学就只是一个教授教中国美术史,上下四五千年都要管。研究人员多一点的学校,像我们大学(芝加哥大学)和普林斯顿,也不过是两三个,这和国内的研究力量是没法比的。所以这方面的研究在国外不可能做得非常广。可以做一些专题,但没法对这么多新的考古材料、文献材料做全面的考察。这个缺陷也是自然的现象,是需要各方交流来互补的。

还有一点,也不一定是缺点,就是国外学者处于国外思想的学术研究环境,他们的研究方法和解释方法必然会收到这个环境的影响。西方的研究和国内强调的重点未必一样,有时候中国美术史的研究会顺着西方美术史的研究方向,比方八九十年代的时候西方绘画研究中强调赞助人的问题,用的是社会学研究方法。于是做中国美术史的人,比如李铸晋、高居翰等也都有了一些赞助人的研究。把这些研究放在那个大圈子里就可以理解它们的来龙去脉。

当然研究赞助人只是美术史中的一个特殊的研究方面,这种研究强调的不是艺术家的独创性。现在也可以反过来想一想对赞助人这个问题是不是强调太多了呢,造成艺术家完全无能为力,成为社会力量传声筒的印象。所以在读西方美术史的研究著作的时候,不一定把它当做楷模去模仿。可以看看听听,同时也可以理解它对西方的中国美术史研究的影响。

商代青铜方彝。巫鸿在《“美术”小议》的插图中形容其“器形有如一肃穆的宗教建筑”。

过去即异域

澎湃新闻:能否夸张一点地说,因为你是中国人,所以在面对中国传统书画时对于笔墨本身有更多切身的感悟体会。而对老外来讲,更多的是从画家的社会关系的角度而不是从画本身去谈,因而很难体会到画本身的美感?

巫鸿:这点我是反对的。西方有一句话我一直很喜欢:“The past is a foreign country”, 我把它翻译成“过去即异域”。比如我们研究唐代画,其实唐朝人的笔墨和我们没有什么关系。我们这几代中国人基本是在西方的思想系统以及物质环境下成长起来的,是在一个全球化、现代性的背景里受的教育。我们和传统中国画的关系是模糊不清的。有的学生还写写毛笔字、或者亲戚是个书画家之类,但这都是相对偶然的因素,不足以形成整体的精神和思想的环境。说现代的中国人自然就可以理解古代中国的艺术和文化情感,我觉得有点夸张。

但有一点是很重要的,就是文字。通过文字我们和古人有直接的联系。作为现代人的我们还是会读一些古诗、看古代小说,这是有联系的。这个联系外国人没有。但是也不是说他们就不能建立这种联系。有些外国学者在中国文字上的研究很深,有时候他们对唐宋诗词的理解可能比我们还要精到。汉学家如宇文所安是这样一个例子,我很受他的书的启发。

澎湃新闻:你如何评价中国台湾地区和大陆艺术史研究的异同,以及台湾大学艺术史研究所和西方的关联性?

巫鸿:台大艺术史研究所在这个领域中是个很强的学术基地,它基本是按照美国的模式来建立的,方闻先生的影响很大,他的学生石守谦、陈葆真也在那里发挥了极大作用。台湾还有一些大学也有美术史系,比较接近大陆艺术学院中的美术史学。把美术史放在一个研究所里,建立在综合大学里,这是美国的模式。建立起来以后也吸收了具有其他学术背景的学者,如谢明良等在日本拿博士的学者也在那里发挥了很大作用。所以目前这个所也不完全是美国式的,其实还有“中央研究院”的学术影响。我觉得他们做得很好,形成了自己的风格,研究做得很扎实。我认为这个研究所可以作为我们这里建立美术史系或专业的一个参考。

澎湃新闻:朱青生教授在接受关于2016中国承办世界艺术史大会的访谈时提到,日本的艺术史学会前主席田中英道先生一直认为中国没有资格承办世界艺术史大会,理由是中国大陆没有作为科学学科的艺术史专业,中国的艺术史仍与艺术混为一谈。中国现行的文博体系下,传统的文物学与艺术史有交叉,但很多文物学的学者本身不一定了解和认同西方艺术史的研究方法,你能不能就此谈谈中国的高校未来应该如何建设艺术史学科呢?

巫鸿:美术史是一个发展很快、影响不断增大的学科。西方的历史系、社会学等都需要处理很多视觉性和物质性的材料,所以现在很多不仅是学生,甚至教授都会从艺术史学习研究方法。除了知识和方法,作为学科需要一个学科建制,包括从教育部下来到每个大学这样的流程,要有教学研究规划,这样就有了建设中国艺术史还是世界艺术史的问题。

我比较建议做世界美术史。至于这个研究所放在哪里,世界上有不同的模式,二战后主要的倾向是美术史作为一个人文学科,把它从艺术院校里拿出来。因为艺术史主要是研究过去的事情,所以和历史学在性格上更接近。虽说艺术史在西方一般是一个独立的系,如果说非要和某个学科放一起的话,历史系也是一个很好的选择。

澎湃新闻:能不能这样理解,你认为相比于美院,中国美术史学科的建设更应该放在综合类大学的历史系?

巫鸿:这需要考虑历史背景。我觉得如果现在已经在美院的话也没有什么不好,可以继续发展,建立和别的大学和学科的关系,但同时也在综合大学建立起美术史研究。目前很多人还不理解这个学科,常常认为是谈谈艺术和美,不疼不痒的东西。我作的这个系列讲座也是希望向更多的人介绍这个学科,让他们看到美术史和他们自己研究领域的关联性。

澎湃新闻:你也涉足当代艺术的收藏与策展。你如何看待在西方眼中的中国当代艺术,有没有被脸谱化或政治波普的倾向呢?

巫鸿:“西方”其实也很复杂,不可一概而论。有些西方人在798的画廊一逛,觉得很多中国当代艺术是抄袭西方的,这种看法我觉得这个不用太认真地对待。另外有些人觉得中国当代艺术是一个很有意思的现象,有这么多人蓬蓬勃勃地在做,他们会比较严肃的提出一些问题,这种西方人也在学习。你说的脸谱化也是有的,我们也有一些艺术家有自我脸谱化的倾向,会有一些定型化的东西。但是我觉得一些比较认真的西方批评家或艺术史家会超越这些表层现象看待中国当代艺术,不因为个别的脸谱化就否认它的整个的价值。

龙山文化高柄黑陶杯,薄如蛋壳,因而有“蛋壳陶”之称。放入酒水后重心增高,极不稳定。巫鸿在《“美术”小议》一文中的插图中指出其特征说明它并非实用器,而是作为礼器制造的

发表评论

请登录