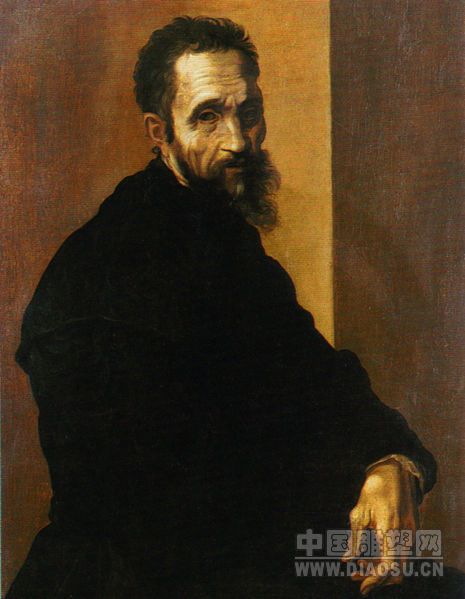

米开朗琪罗

米开朗琪罗简介

本名:Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni

出生:1475年3月6日 佛罗伦萨共和国卡普雷塞(今属意大利托斯卡纳大区)

逝世:1564年2月18日 (88岁) 教皇国罗马(今属意大利)

国籍:意大利人

领域:绘画、雕刻、建筑、诗歌

训练:师从多梅尼科·基尔兰达约

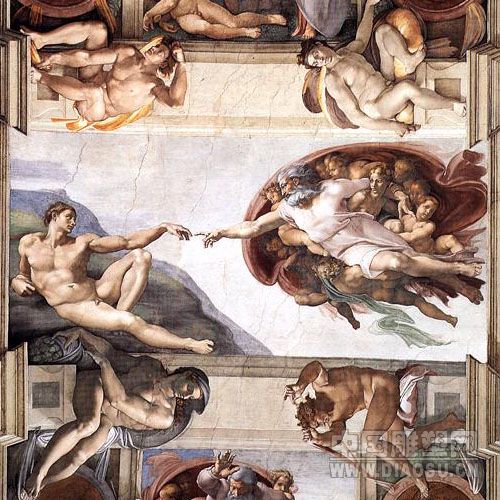

代表作《大卫像》、《最后的审判 (壁画)》、西斯廷天顶画、圣彼得大教堂

米开朗基罗(意大利语:Michelangelo(1475年3月6日-1564年2月18日),全名米开朗基罗·迪·洛多维科·博那罗蒂·西蒙尼(Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni),又译“米高安哲罗”、“米开兰基罗”、“米高安哲奴”、“米开朗琪罗”。米开朗基罗是文艺复兴时期杰出的雕塑家、建筑师、画家和诗人,与列奥纳多·达芬奇和拉斐尔并称“文艺复兴艺术三杰”,以人物“健美”著称,即使女性的身体也描画的肌肉健壮。他的雕刻作品“大卫像”举世闻名,美第奇墓前的“昼”、“夜”、“晨”、“昏”四座雕像构思新奇,此外著名的雕塑作品还有“摩西像”、“大奴隶”等。他最著名的绘画作品是梵蒂冈西斯廷礼拜堂的《创世纪》天顶画和壁画《最后的审判》。他还设计和初步建造了罗马圣伯多禄大殿,设计建造了教皇尤利乌斯二世的陵墓。米开朗基罗脾气暴躁,不合群,和达芬奇与拉斐尔都合不来,经常和他的恩主顶撞,但他一生追求艺术的完美,坚持自己的艺术思路。米开朗基罗1475年生于佛罗伦萨共和国卡普雷塞,1564年在罗马去世,时年88岁。他的风格影响了几乎三个世纪的艺术家。

幼年,与石相伴

米开朗基罗·博那罗蒂(Michelangelo Bounaroti 1475-1564)于1475年3月6日诞生于文艺复兴胜地佛罗伦萨附近的小城卡普里斯。米开朗基罗出生后,体弱多病的母亲弗朗西斯卡无力照料他,把他送到附近塞提雷诺小镇由一位奶妈喂养。塞提雷诺镇是一个林地茂盛、青石蓝天的地方,盛产大理石。奶妈的丈夫是当地采石场的工人。米开朗基罗在这个山区小镇度过了大部分的童年时光,整天与奶妈的石匠丈夫在一起,玩弄他的工具,观看他砸石头。艺术家日后回忆说:“如果我还有些值得称道的东西,那是由于我出生在空气清新的山区;正是奶妈乳汁的哺育,使我学会了用凿子和锤头来制作雕像。”

米开朗基罗幼年丧母,10岁时随再婚的父亲搬到佛罗伦萨居住,并开始接受正规的学校教育。此时的佛罗伦萨正在成为全欧洲艺术活动的中心。在文艺复兴这样一个艺术、智力和精力重生的时代,米开朗基罗被城市中丰富的艺术品深深触动,执意要成为一名艺术家,即使父亲的鞭打也未能使他放弃追求。最后父亲拗不过他,在他13岁时,把他送到佛罗伦萨最受尊敬的艺术家吉兰达约的作坊当学徒。米开朗基罗在此接受了在新鲜石膏上做壁画的全面技术训练。

然而,这位年轻的艺术家很快就发现自己更喜欢用笔而不是用刷子来作画。一年以后,他转向著名雕塑家多纳太罗的学生贝尔托尔多学习雕塑。米开朗基罗在14岁时正式尝试雕塑作品,几天之内就成功地完成了神话中牧神头像的雕塑。他的才华引起了佛罗伦萨当时最有权势的人物洛伦佐美第奇的注意。这位艺术和学术活动的慷慨资助人邀请14岁的少年到自己的宫殿居住。此后,米开朗基罗每天和洛伦佐及围绕在他周围的一些知名人士共进午餐,接触到许多思想家、艺术家。在与他们的交往中,米开朗基罗深受人文主义价值观的影响,他们所崇尚的世俗之美带给他强烈的震撼。他的少年之作《阶梯旁的圣母》以圣母怀抱婴孩耶稣侧身坐在梯旁的姿势,表现了当时雕刻中罕见的粗朴壮实的形象,展现了非凡的创作技巧。

《阶梯旁的圣母》

《酒神巴库斯》

盛年,硕果累累

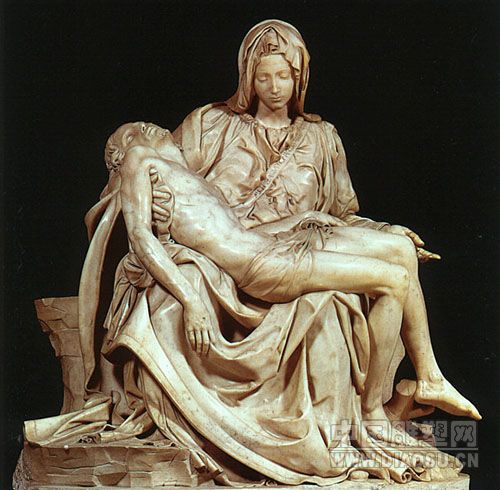

洛伦佐去世后,米开朗基罗离开了美第奇宫殿回到父亲家中。为了完善对人体雕塑的透视方法,17岁的米开朗基罗用大约两年时间在停尸房里探索人体的奥秘。同时他还到圣马可修道院听宗教“叛道者”、修道士萨伏那洛拉的演讲。因反对教皇和教会腐败,萨伏那洛拉于1498年5月被判火刑处死,心怀悲愤的米开朗基罗拿起锤子和凿子,为罗马圣彼得大教堂创作了大理石群雕圣母怜子像——《哀悼基督》。作者有意把圣母表现得比他死去的儿子还要年轻,用圣母青春常在的形象寄托人文主义关于人性崇高和不朽的理想。人们很难相信这一杰作是出自一个二十四五岁的青年之手,米开朗基罗不得不在圣母衣带上刻下自己的名字,这是他唯一一次在自己作品上题名。

《哀悼基督》

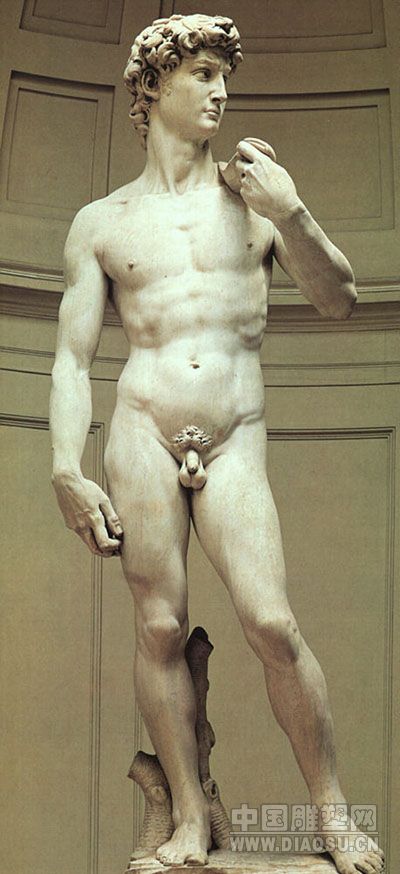

1501年8月,米开朗基罗应约将一块35年前被毁坏的巨大的大理石雕刻成一尊塑像。面对一块没有生命的石头,他认为自己所要做的,就是把石头中的人解放出来,给他生命。他一层又一层、一锤又一锤,经过数年与世隔绝的苦干,终于把一个英雄美少年从沉睡的石头中唤醒。1504年4月,这座雕像正式竖立于佛罗伦萨市政厅大门之前(现为保护原作,已移藏佛罗伦萨美术学院博物馆)。大卫体格健壮,神态坚定,左手轻推肩上的投石带,在投入战斗前的瞬间,他侧首注视左前方,目光如炬。从《大卫》面世以后,年仅26岁的米开朗基罗被世人公认为最伟大的雕塑家之一。

《大卫》

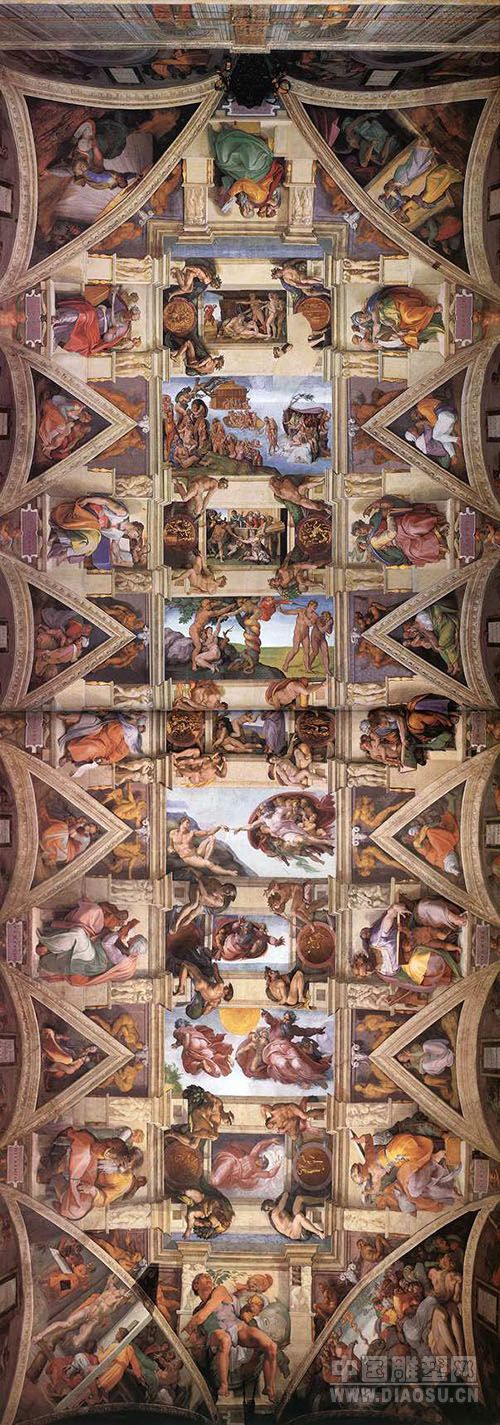

1505年,教皇尤利乌斯二世交给了米开朗基罗一生中最具挑战性的任务:在梵蒂冈西斯廷教堂顶部作画。米开朗基罗拒绝了这项提议,他唯一的愿望是重返他作为艺术家的最爱——大理石雕刻。然而,决心已定的尤利乌斯比米开朗基罗更为固执。1508年5月10日,米开朗基罗很不情愿地签下了合作合同:“我,米开朗基罗,雕塑家,由于将要进行西斯廷教堂顶部的绘画,收到了神圣的教皇尤利乌斯二世500枚达克特金币。”成为他生平最大杰作的这一壁画,最初竟是以悲愤心情开始的。

在1500多平方米的天花板上作画是一项巨大的工程。在接下来的四年里,米开朗基罗不得不每天持续数小时站在高达20余米的脚手架上工作。工程进度缓慢,尤利乌斯对此很是恼怒,每次他都询问米开朗基罗何时能完工,而米开朗基罗每次都任性地回答:“当我可以完工的时候。”

一天,尤利乌斯被这种回答激怒了,他用权杖打了米开朗基罗。米开朗基罗立刻离开了教堂,并且威胁说要离开罗马。对于教皇尤利乌斯而言,这可能是他第一次向他人示弱:他派了一名使者去向米开朗基罗道歉,并付给他500达克特金币。艺术家得到安抚后,返回教堂继续工作。

《创世纪》

1512年11月1日,在西斯廷教堂的天花板上,人们看到了世界美术史上最大的壁画之一—《创世纪》。这幅画分为三组,共九个场景。第一组“神的寂寞”,包括“神分出光明与黑暗”、“神创造日、月、草木”、“神授福大地”;第二组“创造人类”,包括“创造亚当”、“创造夏娃”、“逐出乐园”;第三组“洪水”,包括“洪水”、“诺亚献祭”、“诺亚醉酒”。其中最引人瞩目的是上帝与亚当的形象。亚当被创造出来了:一个有成熟的健美体格的美少年,他那洋溢着青春的生命刚刚从睡幻中苏醒,还不能站立起来行动,等待着万能的造物主给他以力量。上帝耶和华被画成一位慈祥的老人,扶着天使们飞来,把有着无限力量的手伸向亚当,而亚当将在握住上帝之手的刹那获得生命和力量,作者以此表现出对解放人的力量的强烈渴望。《创世纪》的问世,使当世最伟大的雕塑家米开朗基罗成为与达·芬奇并峙的最伟大的画家。在37岁时,他被世人尊为“神圣的米开朗基罗”。

《创世纪》 局部之创造亚当

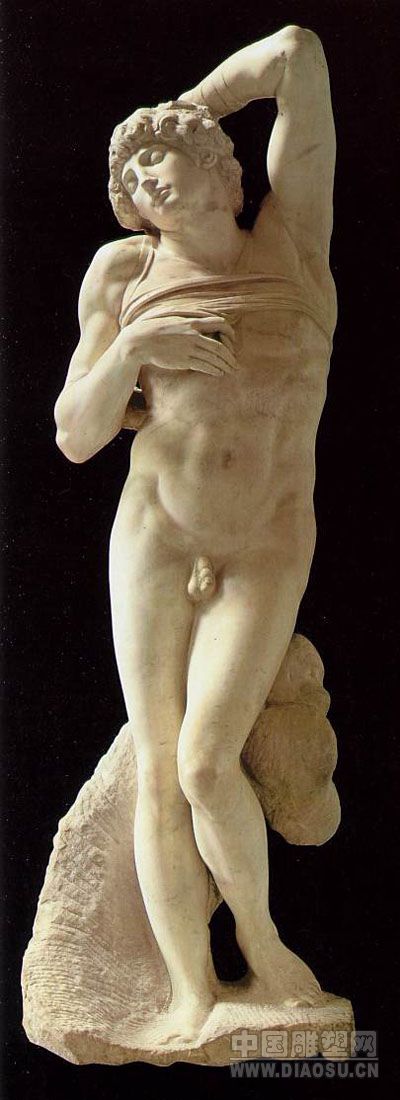

1513年之前,米开朗基罗完成了尤利乌斯陵前大理石雕像《垂死的奴隶》。奴隶年轻健美,试图挣脱捆在胸前的绑带;虽双目紧闭呈垂死状,但面部表情安详,似乎因对胜利的遐想而略含微笑,表现出对压迫的反抗和对解脱的渴望。

《垂死的奴隶》

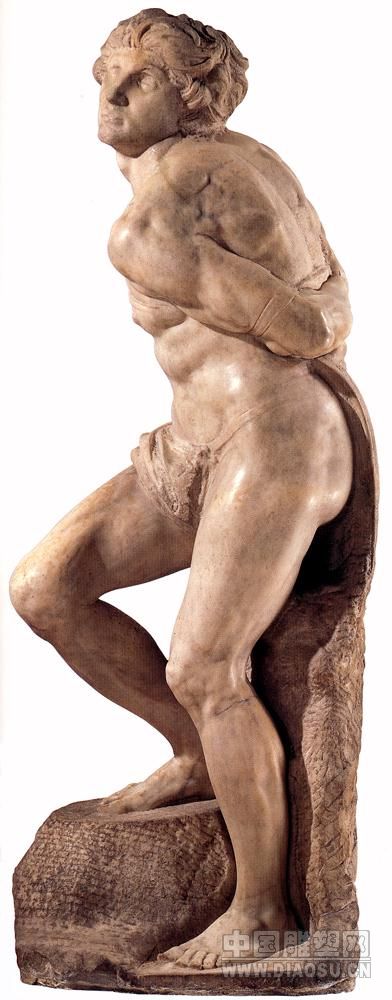

《反抗的奴隶》

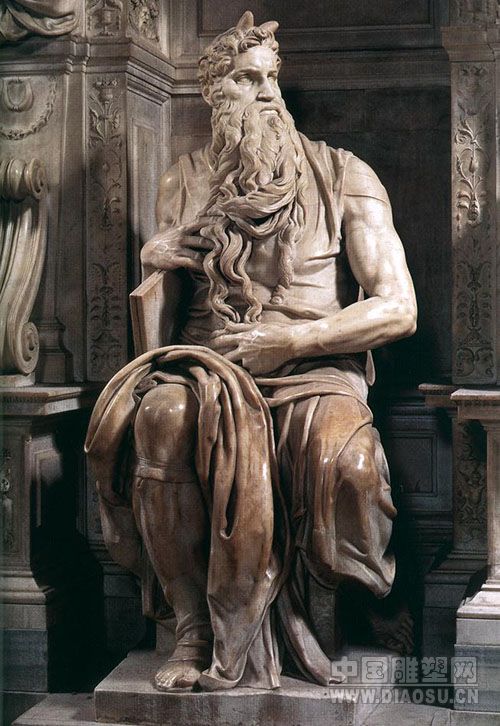

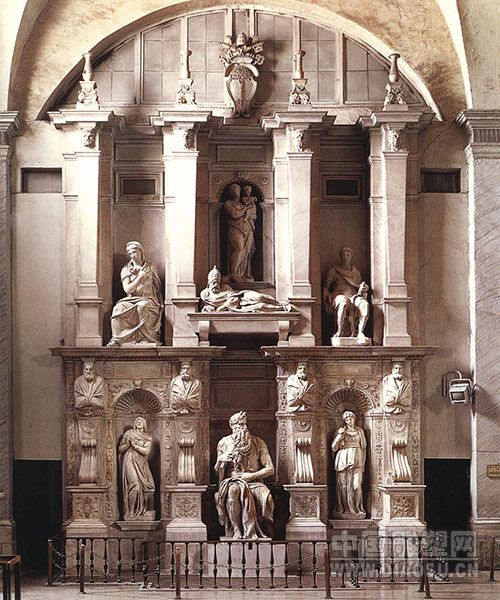

1516年,米开朗基罗完成了尤利乌斯墓地的中心装饰部分:坐着的《摩西》雕像(存于今罗马温科利的圣彼得教堂)。全像高2.37米,摩西双眼怒目而视,双臂青筋暴露,一副嫉恶如仇的神态。这尊雕像深深打动着米开朗基罗,据说他曾拿着槌棒敲它的膝盖要他开口说话。

《摩西》

1519年,米开朗基罗开始了另一个最大的项目:为他的第一位资助人美第奇一家建造墓地教堂。他断断续续地为此工作了15年。在这漫长岁月里,米开朗基罗遭到了一系列打击。

1527年,天主教中心——罗马受到了西班牙和德国侵略军的袭击。整整9个月,这些士兵在城中烧杀抢掠,无恶不作。这场悲剧结束了米开朗基罗早期作品的乐观主义氛围。在接下来的3年中,他最喜爱的弟弟波纳托和父亲先后去世,55岁的艺术家感到自己又老又孤独。1532年,米开朗基罗遇到了一生最喜爱的两人中的一人,一位叫托马索卡维列尔瑞的年轻意大利艺术家。年老的艺术大师在托马索的年轻美貌中看到了一生都在寻求的艺术理想的化身。然而对年轻艺术家的强烈的激情与米开朗基罗强大的宗教信仰发生着冲突,使他堕入精神危机的深渊。

经历了家园被侵略者蹂躏和个人的苦难,在1534年完工的美第奇墓地建筑中,可以明显地感觉到艺术家风格的变化:和他固有的雄伟坚毅的风格不同,突出了沉郁悲壮的气氛。

教皇朱利二世的陵寝

圣彼得大教堂

垂暮之年的米开朗基罗再次拾起锤子和凿子。在给朋友和传记作家乔尔吉欧瓦萨瑞的信中,大师写道:“亲爱的乔尔吉欧,我的手在颤抖,耳朵也差不多聋了。现在我只是一口袋的骨头。蜘蛛爬进了一只耳朵,蟋蟀在另一只耳朵里整夜地叫。我疾病缠身,我是如此苍老,连死神都急于把我拽走。我在雕塑另一幅圣母怜子像。希望上帝允许我把它完成。”在他最后的作品《基督架下》中,米开朗基罗把自己描绘为放弃了自己的墓穴来迎接基督的老人尼克德马斯。直到他生命终止前八天,他一直在创作一尊被称为《荣德尼龙圣母怜子像》的作品。

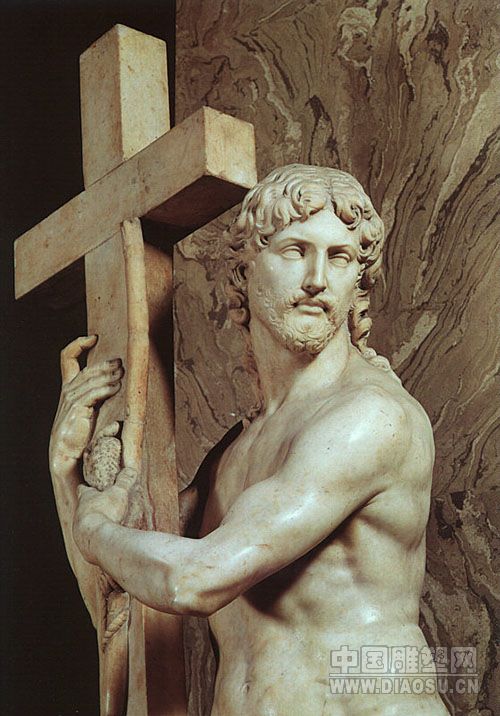

《米涅瓦的基督》

在漫长的一生中,米开朗基罗还创作了许多脍炙人口的诗篇。他的诗作如同他的造型艺术作品一样雄浑、深沉、粗犷、朴实,具有感人至深的力量。在一首诗中,米开朗基罗曾这样描写自己的个性和作为艺术家的人生:“燃烧着的硫磺般的心,没有向导的灵魂,无法约束炽热的意愿,激情迸发出恼人的傲慢。如果我为艺术而生,从童年起就成为美的牺牲者,应该谴责那使我生而为之效劳的女神。”

想努力创造完美的东西,必须具备心灵的纯洁,同时富于宗教精神。——米开朗基罗

(本文由中国雕塑网编辑根据维基百科,结合网上其他资料整理而成)

发表评论

请登录