一、题记

我二十多年前毕业于景德镇陶瓷学院,一所普普通通的学校。离开校门,不敢懈怠,为了不输给别人,干什么都讲“认真”二字。现已年过半百,什么也不缺,策划大学生展览,只是一时兴趣所致。没成想,坏就坏在“太认真”,展览越玩越大,劳碌不堪,睡眠少之又少。

我无法用文字表达开展前夕的那种期待,现将策展过程中的片段,及其过程中遭遇的那些美好的人与作品,用日记的方式部分地记录下来,万事烟云,虽时光流转,并未淡去。

二、策展日记

2012年5月12日

今天我和谢林第一站到北京,便赶往中央美术学院雕塑系展厅。里面的基本陈列已经完成,还有几个学生在布展调整。系主任吕品昌和张伟请我们吃过饭后便回到展厅向我们介绍学生作品,言语间透露着满满的自豪。

中央美院城市设计学院副院长王中也带我们参观他们学院的研究生毕业展,其中韩毅的《我们》以一种戏剧化的方式呈现了那瞬间真实的生存状态,整件作品中的人物处在一种极度的不平衡和危险的状态,而平衡这种漂浮的危机感的正是那凝固的时间。同时,这些看似严肃而形而上的话题却化解在他戏谑的创作手法中。

由于在我们的第二届大学生作品展中没有中央美院的学生作品,多少有些美中不足,这次总算是没有再空手而归,也算了一憾事。

2012年5月13日

休息了一晚,第二天上午,又赶往京城另一名校——清华美术学院。副院长赵萌亲自带我们到系里。清华美院的展览还没有开始,但系里安排井然,给我们提供了许多便利。在系办公室,系秘书给我们演示了今年毕业创作的幻灯片,并逐一介绍。副系主任董书兵带我们到工作室和教室参观目前在校创作的部分作品。虽然环境杂乱了些,但还是多少可以感受作品的样貌。钞子伟的《足迹》用传统的陶瓷材料创作的由两种不同时代的鞋组成的一双鞋。在这双嫁接过去与现在的鞋中,似乎还存留着一代人的体温、一代人的身份。房延军的《流·觅》关心的是环境问题。他通过在材料与造型上做功夫来构建了一种通透、虚幻和失衡的状态。同样,覃石胜的《平衡》造型极简,两个经过精心切割的立方体点对点叠加在一起,不平衡中颇具视觉张力。管林俊的《爱因斯坦》则是运用了磁悬浮技术,你会看到一个有很多只手交织而成的一颗大脑悬浮在空中,神秘而动人。

2012年5月14日

我和谢林从北京直飞广州,广州的热天气和广州同行的热情如约而至,广美青年教师许群波在机场等候我们,之后便匆忙赶去雕塑系展厅。广州美术学院的学生作品目不暇接,意料之中也时有惊喜。一两个小时的匆匆浏览之后,系主任林国耀带着系里主要骨干教师在校外的餐厅款待了我们。

时间仓促,饭后,副主任杨小桦又把我们带回展厅,认真介绍每件作品。总体上,广美学生的作品,既有良好的架上造型能力,也不乏对材料和观念的探索。在学生作品里,可以窥见他们的用心、用力、不计成本。每一次我们在广美挑选作品,按展览比例分配都没有那么多名额,但他们的作品,在我们的历届展览中都有精彩的表现和良好的观众缘,我们也实在挡不住好作品的诱惑。

作品名称:continued life

作者:张子悦(广州美术学院 雕塑系 大五)

指导老师:段起来 刘佳婧

材质:玻璃钢、金属

作品名称:阿炳-秋叶

作者:吴文才(广州美术学院 雕塑系 大五)

指导老师:陈宏践 黄炳宜

材质:青铜铸造

2013年6月18日

今年选拔伊始,广美是我们一行人的第一站。还是一样的排场,一样的热情,只是小桦没有来。听许群波说,小桦生病住医院了,不过我们这次的行程,他都事无巨细地安排妥当了。听罢,不由得想起几次来广州,小桦忙里忙外的样子。他虽不擅言表,脸上总有劳累的倦意,但是总可以感受那种友善、真诚。

胡少明的《保护伞·城系列》制作精细而动人,在那把仿古的金属雨伞下,堆积着由日常金属物件构建的城市,此刻的传统是现代生活的栖身之地,而此刻的生活是文明的绵延之所。从周巍的《周小鬼·杂耍》可以看出他独特而颇成熟的手法和风格,“鬼”的隐喻直面当下生活,“鬼”的造型关切自我情怀,戏谑幽默中不乏对现代生活的批判和思考。谢岳洪《进化之日》造型干练而不乏细节,动物与人的叠加十分诡异,可惜看下去还有那么一点静谧,这种奇诡的手法似乎在探讨人、社会、自然的复杂关系。

这次来广州,意外遇到好友黎日晃,多年不见,他仍然是那样憨憨的,就像他的作品一样,洁净单纯。我们托黎兄带去对小桦的祝福,不知道他现在康复了么。

作品名称:保护伞-城系列

作者:胡少明(广州美术学院 雕塑系 大五)

指导老师:陈克 夏天 张弦

材质:不锈钢、各类材质辅料

2012年6月7日

我和谢林奔赴古都西安。项金国的公子,该校青年教师项一,受系里委派,从机场接我们到西安美术学院。

今年,西安美院为了扩大影响,将展览安排在西安美术馆展出,偌大的展厅满满当当。受传统文化影响,西安美术学院的学生创作更多的展现出文化传承在艺术中的表现力。由于经费受限,学生作品体量普遍不大,材质也相对一般。我们把选拔出来的学生召集起来商讨。其中还有一位中年人,起初我们误以为是老师,后才知,他是陈云岗的研究生,王洪汀。早年毕业后在社会上混过十几年,又返校读书,现在也已经四十来岁了。他的作品《寻道系列》,塑造了尼采、犹大、列宁、切·格瓦拉等人,从个人的生命经验出发,很好的传达了这些“寻道”者的人格魅力。手法得云岗兄真传,人物写意也别有韵味,但作品是玻璃钢着色仿铁锈的,我们与他沟通,由组委会出资,用铸铁重新铸造。王洪汀到西安偏僻的一个小铸造厂,土法上马,事后据王洪汀说,厂里多次试验,最后还差点出了伤亡事故。幸好有惊无险。其他几个学生的作品,由我们联系,在上海放大,加工制造。学生也到上海来,我也多次去监工指导。

2013年6月

我们再次奔赴西安,云岗兄已调任中国国家画院雕塑院任执行院长,为中国雕塑发展挑起更重的担子,他的继任者王志刚等系里同仁接待了我们。我们又挑选了一些作品,再次收获,再次被感动。王庆新的《风景》系列用金属风化腐蚀慢慢消亡,却又藕断丝连依然坚强地存在形成一道美丽的风景,来表达自然物质循环不可阻挡的规律, 不论我们的世界有多么纷繁复杂,有多么高的科技,建造的设施多么坚不可摧,终究会慢慢消亡、自然轮回。

作品名称:幻城系列

作者:盖宇(西安美术学院 雕塑系 研一)

指导老师:王志刚

材质:冷拨丝

2012年6月8日

从西安到重庆。川美好友唐勇兄给我们安排好了一切。休整一晚,第二天匆匆赶到系里。

川美雕塑系的系主任焦兴涛才华横溢,年轻有为,是国内70后艺术家中的偶像级人物。他的作品,摒弃了泥塑技法,强化无情感的塑造。同样齐名的,还有表现艳俗和情色的李占洋、唐勇,各个都是川美的标志。川美学生的作品,风格则不同于之前的广美。雕塑技法虽没有广美学生的帅气,却多少受这些老师影响,或执迷物派,或受些许波普风格影响。

2013年6月

来四川,除了正事,也实在放不下那让人垂涎三尺的麻辣火锅。我们在飞机上已经空着肚皮,就想着下来之后大快朵颐。

由于飞机晚点,我们到达重庆,与焦兴涛会面,已是晚上十点半。据说,由组织委派焦兄在北京党校,闭关修炼。我们到的这天,也是他学成归来之日,焦兄在家一直空腹候着我们。焦兄带我们走进巷子,空气里都弥散着那种地道的麻辣味道,钻进皮肤。我们对让焦兄饿着肚子为我们洗尘感到过意不去,焦兄倒说:“我也馋了三个月了!”。

第二天,焦兄去参加重要会议,唐勇也去威尼斯参加双年展了。李占洋向我们介绍学生作品,通知被选拔出来的学生作者赶回学校同我们交流沟通,之后又过了把四川美食的瘾,饭桌上是我们、李占洋和选拔出来的学生们。印象里,餐厅的人和空气里的麻辣味一样拥塞,还有少不了的热闹。

2012年6月2日

我海外归来后就任教中国美院上海设计学院。中国美院虽不是我的母校,但归国之后,我一直把能为中国美院尽一份绵薄之力,不误人子弟当作己任。许江院长对我的丁点赞誉和厚爱提携也让我热情百倍,士为知己者死。我的顶头上司吴小华、范凯熹对我和我系的工作都是支持备至,没有他们相助,我是无法做好里里外外工作的。

每每到杭州中国美院本部,一般都不劳烦这儿的龙头老大龙翔、杨奇瑞等掌门人,就当是自家一样,我们是直奔展厅,选中作品就直接找作者沟通。平心而论,虽然作为策展人,我们需要公平选拔,甚至还要回避瓜田李下,不过,这儿的学生,确实参展热情高,水平也好,选拔数量也自然多些。

中国美院人才济济,受浙江文人画派影响和地缘山水熏陶,作品多有文人情怀和诗性浪漫,黑白色中透露出一脉相承的文人化的敏感、含蓄、禅意,盈盈一水间,脉脉不得语。本人执教的中国美院上海设计学院在风格和观念上都与本部不同,这与地处上海不无关系。上海是国际化都市,海派文化与现代风情交织,注重时尚、注重科技、注重当代的技术和艺术作品的相互融合和转化,在历届的展览中也有上乘的表现,这不是王婆卖瓜,自卖自夸。细数三届展览,我系学生一些作品也不输给有近百年历史的名校学生的作品。

作品名称:奢求-最神奇的脚

作者:王玉刚(中国美术学院上海设计学院公共艺术系 大四)

指导老师:罗小平

材质:皮毛、硅胶、玻璃钢、镜面不锈钢等综合材料

作品名称:纸墨彩-上海印象系列

作者:易岚岚(中国美术学院上海设计学院 研二)

指导老师:罗小平

材质:纸、铁丝

作品名称:进化

作者:赵浩(中国美术学院 雕塑系 大五)

指导老师:瞿庆喜

材质:综合材料

2012年8月25日

顾光磊,擅长金属焊接,东北师大学生,在学校的广场上吃着盒饭,汗流夹背的制作三大件金属焊接的作品,金属焊接要求充足的体力,创作过程十分辛苦,这个画面,给我留下深刻的印象。光磊凭借自己的努力,入选了第一届大学生展览。

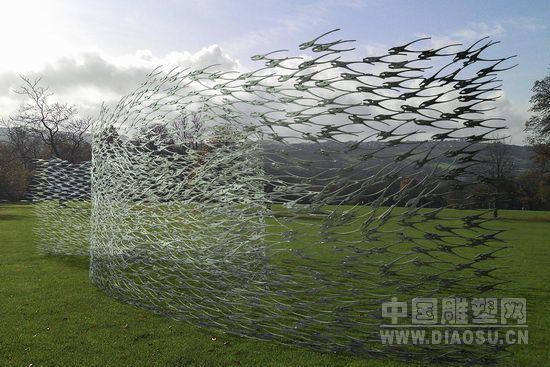

这个东北男孩的淳朴与执着,很打动我,他对机会的渴望和珍惜显得格外真诚。顾光磊家境困难,被大伯收养,展览的这点奖金对他来讲是笔不小的数目,可以供他继续上学。因为没有考上研究生,第二届展览不是学生身份,没有参赛资格。到了第三届,考上研究生的他表现出强烈的参赛欲望,但是数个创作方案中总没有明显的突破。我和他在网上沟通交流,最后决定用二千多个老虎钳,完成一组《深海磁场》大型的作品,这个作品如果在东北加工,无法运输。于是我帮他联系上海加工厂,让他住在我家,在工厂的光磊,一直卖命工作,手也烧伤了,甚至作品焊到一半,又垮掉了,但他坚持干下去,这个作品最后的效果极佳,真是让人欣慰的事。这件作品体积虽不小,但却通透轻松,整个意象颇似深海中的鱼群,有节奏、有动感,长度有限却绵延不绝。

作品名称:深海磁场

作者:顾光磊(东北师范大学 研一)

指导老师:罗小平

材质:金属钳子

2013年6月20日

一、二届大学生展览中出现过一些不知名的普通院校学生参展,他们加入见证了天才不一定均出自名师名校,他们加入也曾经鼓励过他们的学弟学妹的学习热情。今天,西南民族大学艺术学院的李树发来了该校毕业生的应征图片和资料,老实说,今年图片浏览下来,没有出彩之作,我不甘心,发现一位叫李晓娜的女生用白铁丝做了三棵树,因体量太小,分开放,没有气场,貌不惊人。古人说:独木不成林。三棵小树实在吝啬,我想:如果搞成一大片银色的原始森林,那是何等景象!我常对学生讲,不吃力又讨的事是天才干的,我们大多数普通人可以干吃力但必须讨好的事。于是,我马上给李树打了电话,他也十分赞同,我让李树转达他的学生,如果她能保证制作五十棵不同树,她的参展机会我做主,我就不信,玩不起才气,还玩起不体力吗,我对没见过面的李晓娜有信心,更对她的指导老师李树信心百倍。

2013年6月15日

景德镇陶瓷学院是我的母校,二十多年过去,对陶院,我的情感是不能言表的。

策划大学生展览,当然期待可以看到自己母校的学生有好的表现。在第一、二届中,陶瓷学院的学生也曾应征寄来一些作品,但都在评选委员会的遴选中,最终落选。在展品征集过程中,我担心陶院信息不够畅通,也主动寄去画册,主动联络在校执教的同学,希望号召更多的学生,但结果仍是应者寥寥。有评委调侃我“你的母校,怎么选不到作品呢?”我颜面上也有些挂不住。我也知道,旁人说这话的前提,是针对所谓的“陶院现象”。众所周知,在当今的雕塑和公共艺术圈中,不少大腕和明星人物都来自陶院,因此外界对陶院的期待也是情理之中。

借第三届的策展机会,展品征集的团队专赴景德镇,陶院美术学院雕塑系系主任曹春生,通知候选学生到指定地点与我们见面。由于陶院的展览还没有开始,十几个学生带来的多是图样和半成品。其中有一位领队的青年教师,叫郑冬梅,她能亲自带学生来见我,让我有些许意外。经介绍,方知她毕业于中央美术学院,还是吕品昌的研究生。逐个看作品,学生作品样式手法观念似乎是停滞在十几年前,时下的艺术浪潮如同脉动,时代变化之大之快,我相信郑冬梅的眼力,寄希望于让她在陶院学生作品毕业展中能发现好作品,冬梅小妹后来推荐了二件作品,加上应征寄来的一位研究生作品,这次共有三件上好作品入选第三届展览,算填补了陶院在这个展览中的空白,我心安了许多。

这是三件以陶瓷作为基础材料的作品。高杨的作品《飞》用白色的陶瓷所特的那种细腻感塑造了鸟这么一种生命形态微妙、多变的生存状态。朱子昂的《细胞》悖论式的转嫁了日常物品与艺术品的意义,他对日常物品的着意破坏催生了一种扣人心弦的视觉感受,微妙、巧妙,自然也奇妙。潘曦的《空》则是一种介乎具象与抽象、坚密与疏松之间的实验,借由釉料,他给与了陶瓷一种金属的质地,而他对于空间形态整体性的分割却给人带来了一种关乎时间的焦虑感。

作品名称:细胞

作者:朱子昂(景德镇陶瓷学院 研一)

指导老师:陈丽萍

材质:陶瓷

2013年7月20日

2012年底我回美国前夕,想在春节前请自己在上海的同学、老师、好友吃个饭,多次相约,总算凑到时间,在我工作室见面。上海美术学院副院长杨剑平携他的公子杨牧石来了。

十几年不见,牧石已从当年的顽皮男孩蜕变成一个英俊帅气的帅哥。他现就读于中央美术学院雕塑系大四,虎父无犬子,谈话之后,我发现牧石是一位时尚、有想法的男孩,我便郑重邀请他参加了这个展览。牧石因此时正当法国交换生,大部分时间在法国,春节期间提交了创意样稿,但没有创作时间。一直到今年七月回国,才能赶制作品。牧石十几日夜加班,在画册定稿的今天,作品基本完成,并提供了画册可刋用的照片。牧石的才气,部分源自父母所赐,更是他自己敏锐的洞察力,和对当下的思辨。我祝福他,其实我也感谢他,不仅因为他填补了中央美术学院雕塑系在第三届展览中的空白,也向我们展现了当下青年叛逆性思考。

三、后记

每当见到很多青年才俊在展览中实现自我,或同他们交流过程中,给他们一些修改作品的点子,改变或提升他们的创作方向和水平,虽有时费心费力,但比自己在创作中得到些许成就还让我开怀,因为这是教师责任的天职本性。

到最后,看看我们展览的展厅最终呈现出来的这么多非凡的作品,各有各的性格、各有各的牛气,断不出好坏,分不出高低,正所谓“英雄各有见,何必问出处?”我们这一届大学生展的主题叫做“多棱的视线”不就是这个态度吗?

在整个策展的过程中,大部分时间我们都在路上,逢了熟人,选了作品,也交了朋友,不小心也邂逅了一个未来。

作品名称:轨迹

作者:王登阁(湖北美术学院 大五)

指导老师:张松涛 张卫 万里驰

材质:枕木、钢铁

作品名称:苏作家具“孙子们”的会议

作者:毛晓霆(东北林业大学 博士)

指导老师:王逢瑚

材质:缅甸花梨木、不锈钢、尼龙毯子、苏绣龙袍、大漆等

作品名称:梦

作者:李友维(湖北美术学院 雕塑系 研三)

指导老师:傅中望

材质:树脂着色

开幕式部分专家合影

领导和嘉宾为参展学生颁奖

全国四个不同展览的策划人吕品昌、唐尧、罗小平、焦兴涛与现场互动

发表评论

请登录