.jpg)

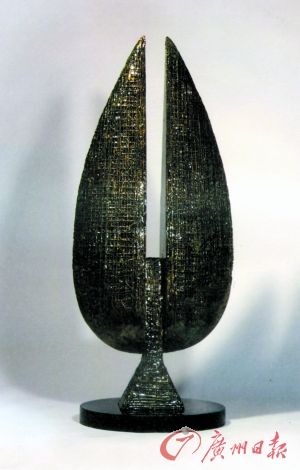

石川幸二 《祈祷》(木)

80cm×170cm×170cm

石井香久子 《日本字符—musubu-R》

(日本纸绳)

25cm×25cm×70cm×3cm

申银淑 《银河-时间旅行者》 (不锈钢,水晶) 100cm×40cm×7cm

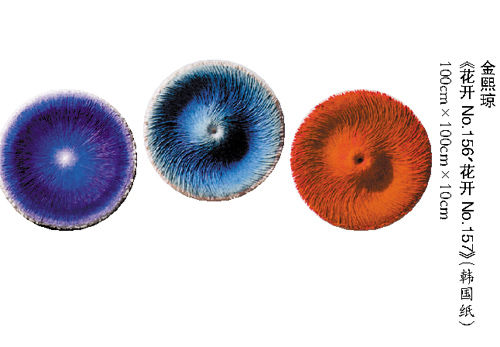

朴文哲

《旅行》(青铜)

72cm×12cm×30cm

“活力亚洲—2013AACS亚洲现代雕塑家协会第22届作品年展”荟萃了来自亚洲各地的一百多件精彩作品,也邀请了众多亚洲知名雕塑家来到羊城。展览期间,亚洲现代雕塑家(日本)协会会长石川幸二和亚洲现代雕塑家(韩国)协会会长李树泓分别接受了本报专访,介绍了两国雕塑发展状况及当前所面临的问题,从中可以看出,即便在亚洲发达国家或地区,社会对雕塑艺术的认知还有待提高,而雕塑家,的确是一个比较纯粹而执着的艺术群体。

文、图/记者 梁侨、江粤军

亚洲现代雕塑家(日本)协会会长石川幸二—

关注“生命”主题 木头为首选创作材质

现年64岁的石川幸二是九州大学艺术系教授,从事雕塑艺术四十多年,在日本颇负盛名。从小就喜欢绘画的他,进入大学以后,接触到了西方雕塑艺术,备受震撼。特别是亨利·摩尔那些温和而简洁的超现实主义作品,让石川幸二似乎深深地感知到家乡田园生活的宁静平和。“画画是平面的,雕塑是立体的,即使你的眼睛看不见,也能用手去触摸、感知雕塑的内涵,在我看来,这种艺术形式能更好地表达艺术家的思考。”

自此,石川幸二转向了雕塑,他的作品也的确秉承了亨利·摩尔的那种流畅性和简洁性。他说,日常生活中的物品,或者海里的鱼,所有能展现出线条美的东西,都可能激发他的创作灵感。同时,他的作品主题具有非常个人化的特征,他最关注、最主要的表达都与“生命”有关,总是在思索生命从哪里开始,又到哪里去。之前他用过铜、铁、塑料等材质来进行创作,但随着年龄的增长,现在,他更倾向于用木头来创作。“树木对地球上所有生命的存在与发展,起到了非常重要的作用。简言之,树木跟生命有着最紧密的关联,因此,我越来越喜欢用木头作为材质。”

这次石川幸二带到广州来的作品叫《祈祷》,就是用一块木头做成的,也与生命的主题息息相关,看上去有如两只手托起并守护着灵魂之光。“众所周知,日本是一个多灾多难的国家,地震、海啸不时来袭,所以我希望通过作品表达对生命的祈祷。这件作品需要一块很大的木头,在做的过程中,我不想浪费任何一点木料,所以设计的时候,我会尽量做到物尽其用。我会在电脑上设计图纸,精细地充分利用边角料。电脑可以给出立体的效果图,从各个视角去观看自己的雕塑作品。”

地少房矮 雕塑难进寻常百姓家

对创作,石川幸二有自己的信念,对日本整体的雕塑水平,石川幸二充满信心。“尽管日本以前只有一些壁雕,明治维新以后,才从西洋吸收了一些技法、营养,出现了现代式的雕塑,但日本雕塑发展到今天,在理念等方面与西方已经没有太大差距。我曾经到欧洲参加过一些展览,看到日本雕塑家的作品厕身其中,无论材质还是创作观念,并不让人觉得突兀或者落后,可以说,日本雕塑已经达到国际水平。因此,日本有一些雕塑家在欧美发展得不错,获得了较高的世界声望。”

不过,石川幸二也谈到,在日本,艺术家如果单纯靠从事雕塑创作来维持生计,是挺困难的。“雕塑家卖出一件作品并不容易,一般经济都会比较拮据,因此,日本的雕塑家并不多,多数是学校里的老师,或者真正痴迷雕塑艺术的人,才会选择这一行业。日本地少人多,房子又都比较矮小,所以很少有人会在家里摆放雕塑。城市雕塑也几乎没有,不像中国和韩国,人们喜欢在大楼前面或者街道旁侧摆放一些雕塑。日本雕塑家的作品多数陈列在美术馆、博物馆,每年雕塑展并不多,而且很少得到政府的资金支持,无法免费开放,参观的票价又不低,通常要八百到一千日元(折合人民币大约八九十元),民众的热情很难被激发起来,所以看的人不多。总体而言,日本还是比较追求经济发展,对雕塑等艺术文化产业的关注度不太高。”

作为亚洲现代雕塑家(日本)协会会长,石川幸二还谈到,亚洲各国各地区的雕塑,通常都有自己的价值观和思想的出发点,这跟西方有很大不同。西方的雕塑多数很国际化,观众很难一下辨别是哪一个国家的艺术家创作的。但在亚洲,譬如中国和日本,在石川幸二看来,两国的雕塑就有明显的差异性。“我已经是第三次到中国来了,所看到的中国雕塑家的作品,无论是思想还是技法,大多从传统出发来进行创作。日本雕塑家则更多从自我的立场出发来创作作品。此外,中国雕塑多以石头或铜铸为主,日本的雕塑材质会更多样化,塑料、布匹等日常见到的材质,都可能被采用。”

亚洲现代雕塑家(韩国)协会会长李树泓—

好看的雕塑是装饰物而非作品

来自韩国的李树泓从中学二年级就开始参加美术班学习绘画,进入大学后选择了雕塑专业,大学毕业后继续上了研究院,之后去美国留学,24岁正式成为了一名专业雕塑家。现在的他不仅从事专业雕塑创作,更在韩国著名的弘益大学担任名誉教授。

李树泓说,自己艺术创作的最大动力是发现自然,并努力寻求自然当中最和谐均衡的状态。“我认为万事万物都有两面性—正反、阴阳、黑白。韩国有一个民俗,人在一条绳索上行走,要想不掉下来,他必须找到其中的平衡点。而我的创作目的就是要寻找到这样的平衡点。”因为这样的创作理念,最初学习绘画的他在接触了雕塑之后,虽然觉得体力上更为辛苦,但在做雕塑的过程中,竟然感受到了一种“和而不同”的境界,这与他当初寻求“均衡”的创作动力不谋而合。

李树泓在创作的时候,偏爱用木头作为雕塑材质,“我觉得木头像人一样具有生命、有呼吸,不像石头是完全静止不动的。而且木头植根于大地,与我发现自然的创作目的十分契合。”

不过他也谈到,在雕塑创作的选材上,目前全世界几乎都是类似的标准,所以材质的选择并不能作为评判一件雕塑作品好坏的因素。近几年他看了不少中国、日本雕塑家的作品,他觉得概括来说,中国的作品主要以叙事性为主,偏于直白、具象;而日本、韩国雕塑家的作品,抽象的元素会更多,可能初看并不能完全明白它要表达的意思,“当然,抽象或者具象的作品并没有好坏之分。但如果观赏者在观看一件雕塑作品时仅仅感叹‘哦,这个很好看’,我觉得这就不能称之为作品,而只能说是装饰物。真正好的作品会让观赏者觉得好看的同时,思考它为什么好看,它试图在传达什么。引发观赏者的思考,我想这是评判雕塑作品成功与否的重要一点。”

政府立法援助支持雕塑创作

在谈及韩国雕塑创作的发展情况时,李树泓告诉记者,大约在上世纪80年代,韩国的雕塑艺术才真正地发展起来,尤其是1988年奥运会之后,韩国经济腾飞,学习西方的风潮迅速兴起,很多韩国年轻人到美国、法国、意大利等地留学,接受了不少欧美雕塑艺术的思想。回来之后,他们的艺术观念显得特别多元化,形成整个韩国雕塑艺术极为开放的特点。“雕塑家的创作对象、题材不受束缚,而且由于韩国的创作氛围相对宽松,有些雕塑家甚至将总统作为调侃、雕塑的对象。”他说。在这样的氛围下,不少韩国雕塑家具有了相当的国际性视野,作品也时常亮相国际舞台。

但同时,李树泓坦承,多元化创作也带来了一些负面的东西,比如极端化。“如果我用黑白两种反差强烈的颜色来打比方,那么韩国很多雕塑家的作品要么是黑要么是白,没有中和,没有过渡。”李树泓认为,出现这种负面情况,很大程度缘于韩国近代经历的那一段艰难的战争时期。因为战争,韩国的有形遗产几乎毁灭殆尽,导致在传统文化上出现了疏漏,甚至可以说是文化上的一个断层。虽然后来经济腾飞,但当时的人热衷于西方艺术,对传统文化没有进行更深入地学习和吸收。“我学习了中国传统的儒家、老庄思想,发现其中的文化精髓值得中、日、韩三国艺术家去研究体会,并付诸于实践。我在创作中一直坚持儒家所说的‘温故知新’,就是由传统文化中悟出新的东西来,但我发现韩国在这方面做得很不够。”

与日本雕塑家不同,李树泓告诉记者,如今韩国不少专业雕塑家完全可以通过艺术创作实现自己的价值。“韩国相对日本而言好很多,我们办一个雕塑展,民众都愿意花高价钱买票来看。虽然最近可能受世界金融危机的影响,整体趋势会有所下滑,但不管怎样,雕塑家们可以生活在一个相对单纯的艺术创作环境中,生活完全不成问题。”李树泓还提到,韩国甚至有专门的立法来提供经济援助支持这类艺术创作。“韩国的《经济支援法》中规定,不管是公益的还是私人的缘由,一位雕塑家想创作一件作品的话,都可向国家提出申请,并详细描述自己的创作动因、计划以及预算,经过国家的审核程序之后,国家就会拨出一笔资金给一些想法不错的作品。不过要等到作品完成后,国家有关部门进行验收,认为符合当初计划的,才会实质支付。”

发表评论

请登录