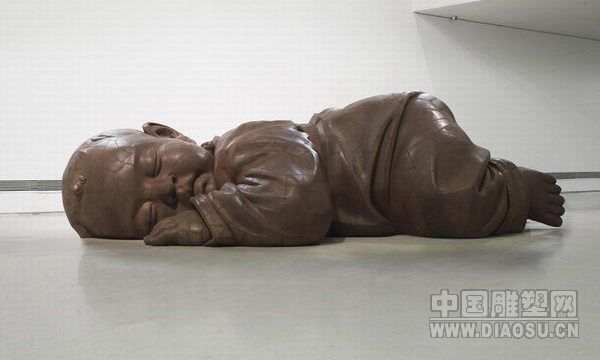

董书兵,《沉》,碳钢,440x255x135cm,2013年

好些年了,青年雕塑家董书兵都在“创作”孩子,就如我们现在所看到的。他给他们起响亮的名字,如“同一片蓝天”、“同一首歌”等等,也有可爱的名字,如“哭泣的孩子”。他不断地“雕塑”他们,让“他们”更加成熟、更加艺术。从这些标题,人们似乎总能理性地把握作者想要表达的是什么意思。不过,看了这些作品后,这种流行歌曲化了的题目,总让我觉得实在有点儿勉为其难,我就直接把他们叫作“董书兵的孩子们”。孩子们无疑是与我们这些成年人相比较而言的,是与我们成年人的年长、成熟、老练等等相比较而言的,从这个流俗的意义上讲,“孩子们”又常常与不懂事、不成熟、幼稚相联系的。但我更愿意把孩子们最真实的东西称为“天真”,天真就是自然的真实、与生俱来的真实、本来的真实。只有这个意义,能够把他们或她们与我们这些所谓成熟老练的成年人区别开来,这个内涵可以显示孩子们最本真的存在,只有在这个意义上来谈关于孩子们的雕塑才有意思一些。

当我写下“雕塑天真”这几个字的时候,我又犯难了。既然是“天真”,那就不是雕塑,天真怎么需要去雕塑呢?雕塑无论表现得怎样的天真,都是人为的、造作的,既然是“雕塑”,那么也就不再“天真”。成年人就是被不断地“雕”出来和“塑”出来的,正因为我们被不同的形式“雕塑”过,所以才不再“天真”,而变成了真正的人造物。人们喜欢天真归根结底还是一种做作,哪一个成年人不想“雕塑”孩子?不急于把他们“雕塑”成大人呢?于是,我们看到,在人物雕像中,从古到今虽然也有不少孩子们的雕像,但还是各种各样的伟大人物雕塑多,甚至是人物雕塑的主体。为什么会这样呢?因为通过他们的人生,通过他们所在的社会和历史,他们已经成为了“雕塑”,当然也就成为了雕塑的主要表现对象,成为了孩子们所谓健康成长的榜样。

也许反过来说会更有意思一些,孩子们的天真才是大人们的榜样。为什么不能雕刻孩子们的天真来感动我们这些成年人呢?当然,董书兵也已经不再是天真的了,这就是要去发现一种天真。也许,这是董书兵的一种“发现”,这个发现来自他的“成熟”和不再天真。他从孩子身上发现了他早已失去的“天真”,发现了那种难以言说的情绪和美,这是他身上没有的,也是所有成人身上不再有的。更有意思的是,他还发现了哭着的孩子有着某种更值得表现的东西。我想说,“哭着”而不是“哭泣”,天真的孩子是“哭着”,只有不天真的成年人才“哭泣”。成年人的“哭泣”大概只有两种,一种是真实的,来自于种种不公平的社会“雕塑”和人生际遇;一种是做作的,在不得已的情况下必须“哭泣”。这种绝不可能是天真的。只有天真的孩子的哭才是自然的、真实的、与生俱来的,是他或她自己在哭,在自然地哭。一个孩子来到人世间的第一个“语言表达”就是“哭”,“哭”就是他或她向我们表达的最原初的、最本真的语言,是所有人都经历过的原初语言,是生命伊始必不可少的音符。听到孩子们的第一声啼哭,我们感到高兴,甚至充满了幸福。

哲学家黑格尔有一段话说“大体说来,儿童是最美的,一切个别特性在他们身上好像都还沉睡在未展开的幼芽里,还没有什么狭隘的****在他们的心胸中激动,在儿童的还在变化的面貌上,还见不出成人的繁复意图所造成的烦恼,虽然儿童的活泼气象显出一切的可能性,在他的这种天真中却还缺乏较深刻的心灵的特征,还没有现出心灵的深思远虑,专心致志于重要目标的那种神情。”黑格尔这样谈论儿童的美,自有他的哲学理由。就天真而言,儿童是最美的,孩子之所以美,就在于他或她是天真的,没有成年的****的激动,没有成年的复杂的意图。无论笑还是哭,都是那样真实,那样美。甚至可以说,孩子们的哭更能让我们产生兴趣,更能让我们产生美好的情感,产生爱怜。也许,董书兵的系列作品大多表现孩子们的哭,就在于他的这样一个发现,来自于他的这种兴趣、情感和爱怜的投射,来自于他对孩子身上“活泼气象”和“天真”的某种美学感悟。

从董书兵的作品中,我们还可以看出他对孩子们的哭有一种特别的迷恋,一种特别的兴奋感,甚至给人一种他就是要让孩子们哭的感觉。你看那倒立着孩子,为什么要倒着并且让他哭呢?大概他是想把生命诞生的一刻用艺术的形式凝固下来,让生命的第一个音符以一种无言的形式定格下来。你看那个在摇篮里放声大哭的孩子,还有那抖动着小脚和小手哭着的孩子,以及那个放在计量器上被“计量”的哭着孩子。为什么都让他们哭呢?我想他这样做,并不是因为他认为哭比笑好,而是因为他对哭的特殊的迷恋和特别的情感。似乎故意让孩子“哭”的置放方式,让人感觉他对孩子们有一种难以言明的固恋。

或许,正是这样固恋,甚至作品中表现出来那种让人感到有点“虐待式”的固恋,让董书兵找到了一种新的雕塑题材,一种新的表现孩子们的方式。也许更重要的是,他尝试了一种新的诠释孩子们的天真的角度,用雕塑的艺术形式,凝固生命诞生和成长过程中的瞬间,不断勾起了你的回忆、你的想象、你的爱恋、你的期盼的瞬间,他们的天真的生命是那样的值得雕塑,看到他们,不管他们是笑还是哭,他们就将成为你的人生、你的生命的一部分,甚或比你自己的生命更重要。孩子们哭着的时候,你必须以多种方式来猜测他们为什么哭。孩子们的哭里边,蕴含着比笑更多的谜、更多的情感,他们变成雕塑后,人们仍然会不断地提出这样的问题:他们为什么哭?对于孩子们和我们这些成年人来说,“哭”更是一个让人们感动和牵挂的“谜”,用雕塑定格下来,就成为了一种充满了丰富情感的美丽。我不知道董书兵的作品是否有这么一层含义?应该说这只不过是我的一种解读。

李建盛 博士

北京社会科学院研究员、文化研究所所长

发表评论

请登录