历史不会淡忘那些曾为大众向往奋力终身的志士。

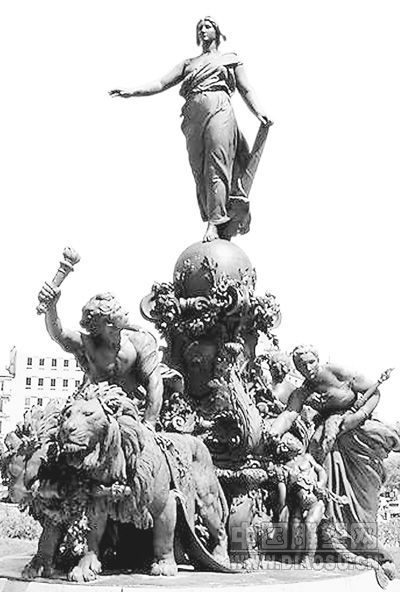

今年,巴黎珀蒂宫和戈尼亚克·热博物馆首次同时举办茹尔·达鲁作品展,集中呈现茹尔·达鲁435部雕塑、绘画作品。此外,巴黎人每日都能在“民族广场”上看到《共和国的胜利》—一座长22米,宽和高12米,象征共和崇高理想的巨型铜塑杰作(见右图)。若去国民议会,则可以看见另一座反映法国大革命的青铜塑像《米拉波凛斥德勒—布雷塞侯爵》。达鲁最为动人的组雕《友爱》矗立于第十区区政府前,昭示着共和国“自由”、“平等”箴言的核心价值。在巴黎漫步,从亚历山大三世桥南端,到卢森堡公园、奥德依花房等地,再到拉雪兹神甫公墓,都能看到达鲁的雕塑。因而艺术评论家菲利普·布尔蒂兴叹,整个巴黎成了“达鲁沙龙”。罗丹将达鲁与法国17世纪顶尖艺术大师相比,称他为“共和国的勒布伦”,并为其塑胸像。

生活坎坷 杰作不断

如今艺坛已不再回避达鲁那段历史,即他是1871年巴黎公社社员,曾因1874年被麦克马洪的第三共和国当局以第三军事法庭的名义判处“服终身苦役”。对此,珀蒂宫的“达鲁,共和国雕塑家”展览这样追述艺术家生平:“达鲁出身贫寒,终生一腔共和热忱,自认为是一个普通工人、巴黎民众的儿女,竭力捍卫该社会群体信奉的价值观。1871年,他站在巴黎公社社员一边,加入古斯塔夫·库尔贝创立的‘巴黎美术家协会’。1871年5月巴黎公社失败,公社社员遭受残酷镇压,达鲁受牵累,被迫于7月携妻女流亡伦敦。”

流亡伦敦将近8年间,达鲁尽显艺术才华,还得到维多利亚女王的欣赏,接受女王家族温莎堡墓碑特殊订货。到伦敦之初,他画了《被枪杀的妇女》,揭露1871年5月“流血周”时凡尔赛分子血洗巴黎的罪恶;又雕塑出象征母爱的《喂奶的巴黎女》,受到英国各界人士的欢迎。他的大理石组雕《慈悲》,细致地刻画母亲一边给新生婴儿哺乳,一边护佑自己另一小男孩的场景,格外动人心弦,被用来装饰伦敦繁华区一座喷泉,影响了英伦青年一代雕塑家的创作。

达鲁是在启蒙哲学思潮和新文艺复兴流派的启迪下成长起来的,初期创作具有洛可可风格,接近浪漫趋势,浮想神话中酒神狄奥尼索斯与阿丽亚娜公主的凄艳爱情。但现实生活环境促使他转向自然主义,像他的导师卡尔波那样,在形象艺术上刻求逼真。组雕《共和国的胜利》中雄狮的英姿勃勃、栩栩如生,反映出民众共和意念的向阳朝气,让人叹为观止。须知,早在流亡伦敦时,画家就常去动物园细心观察那里的狮子。为让狮子摆稳姿势,其妻伊赫玛—波丽娜还大胆地将手伸进狮笼里,安抚那百兽之王。达鲁在现场素描了不知多少狮子动态的草图,才能有而后画狮子的神来笔触。

深入民众 辛劳创作

1880年4月,他遇第三共和国对“巴黎公社”社员实行“大赦”返回祖国,7月就应巴黎市政府之邀为民族广场雕塑《共和国的胜利》。为了刻画大型组雕中的劳动者形象,他深入巴黎下层工匠群落的日常生活,朝夕辛劳,历时20年,完成了这幅划时代的鸿篇巨制。1899年11月组雕揭幕,劳工群众和曾经上街示威支持巴黎公社的共济会会员结队游行,汇成了盛大的“共和国节日”。具有国际主义倾向的诗人查理·贝基欣逢其盛,在《双周日志》上撰文记载那一难忘的历史时刻,赞扬达鲁充满时代进步气息的青铜组塑像“既生动出色,又臻于完美”。

另外,巴黎拉丁区的“绿洲”卢森堡公园里,安置有两座广为人知的达鲁雕塑作品:《欧仁·德拉克瓦纪念碑》和《西莱诺斯的凯旋》。《欧仁·德拉克瓦纪念碑》是雨果密友瓦格里委托达鲁雕制的,完成于1890年,表达达鲁对《自由引导着人民》一画作者的崇敬。这座纪念碑上方为逝者德拉克瓦的胸像:一个意味着“恒久”的老者将象征“声誉”的少女抱起,抬举奉送给入土为安的德拉克瓦,表示他死后得到了“永恒的声誉”。纪念碑底座旁,阿波罗跪地,这个在巴那斯山司文艺的神祇来此鼓掌,表示赞同达鲁对德拉克瓦艺术生涯的评价。在雕塑者看来,他的作品是传达自己意识形态的载体,通过神话与现实的融合流溢出真意。至于《西莱诺斯的凯旋》,美术界确认达鲁承继了鲁本斯的佛兰德斯画派传统,生动地烘托出古代酒神节的狂欢场景。

毕其一生 歌颂劳动

确实,达鲁的雕塑充盈着古典美和现代气息,凸显出与波德莱尔“恶之花”迥然不同的“和谐之美”。且看他的《绣花女》、《读书女》、《浴女》、《法兰西农妇》、《夜巡童子》、《催眠曲》、《时光和黄金时代》等,虽然有裸体女性仪态,但皆纯洁高雅,意致绝伦,全无一些同时代色情“裸女”画的放浪形骸。而且,作为“共和国的雕塑家”,达鲁的作品不乏一代英豪的革命激情和轩昂气概。特别是竖立在法国西海岸吉伯龙港的《罗什纪念碑》,追述了法国大革命的罗什将军于1795年6月率共和派“蓝军”击溃保王党,从该港“还乡”登陆,取得镇压旺岱“白军”叛乱的关键性胜利。

达鲁才华横溢,但为人谦逊,不逐名利。他给布朗吉竖墓碑和为遭拿破仑三世家族杀害的新闻记者维克多·鲁瓦尔在拉雪兹神甫墓地立像,都分文不收,送给不少朋友的作品也都是馈赠。他年逾六旬时丧妻,家境每况愈下。为了女儿能在自己身后活下去,他继续支撑劳作,开始创作毕生最后一部作品《劳动丰碑》,用铁匠挥锤的意象垂示未来,可惜未及完成就撒手人寰了。

达鲁毕其一生歌颂创造世界的劳动和辛勤的劳动者。他没有像罗丹那样在上流精英社会的艺坛上取得显赫地位,其作品多用于公共建筑,直接服务于民众。因而,笔者愿借他巴黎公社时期在“巴黎美术家协会”里的战友欧仁·鲍狄埃的诗句来归结这位民众艺术家的生涯:“他宁做陋巷里的传单,贴到残缺的墙垣。因为他确信这是一篇伟大节日的宣言。”

发表评论

请登录