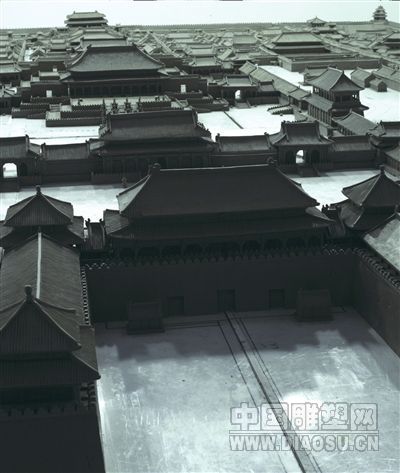

李象群作品《紫禁城》

李象群的工作室像是798艺术区繁华嘈杂背后的世外桃源。今年9月,李象群个展将于中国美术馆开幕,届时将展出其新作《大紫禁城》。李象群表示,艺术家应是发现问题、指出问题,并想办法解决问题的角色,相当于律师和医生,而并不是小丑,靠卖艺为生。

■谈新作

构思达六年成本百余万

新作《大紫禁城》属该个展重头戏,面积超过200平方米,由25个部分组成,包括上千建筑,耗时6年。作品将紫禁城同比例缩小,以太和殿为中轴线,平均分割为24块,太和殿为独立的一块。李向群在具象还原的同时,在个别细微处扭曲变形,以达到拆解的施工感。

“故宫(微博)代表文化传承,封建体系引发我关于地域性的思考,即思考应打开还是关闭,应建设还是拆除,”李象群用紫禁城作为载体去表述对文化、历史的思考,“底座采用不锈钢,带着工业化现代感,映衬白铜雕塑细腻手工感,强烈表达历史交错感。”

6年前,李象群即有了这个雕塑的构思,但在做与不做之间挣扎了很长一段时间,“如果要做,必是场持久战,耗费的人力、物力及时间成本显而易见。单作品成本已达130万左右。另外,我还专门为它在草场地租下年租金10万的工作室。”

追求纯粹打造人性庙宇

为了创作,李象群很少睡觉,一旦开始创作就大门紧闭,一做就是10多个小时,有人敲门也不开,甚至会忘记吃饭。经过30年研究,把构思转换为实体的技术层面工作对李象群来说已驾轻就熟,“三个月的构思,三天便可完成,但初稿完成后,常会暂停几个月甚至半年再重新审视,那时会有新发现,”自我要求极高的李象群总是不断苛求自己,“可能直到死的那一天,我也不会有满意的作品。”

对于创作本质,李象群的想法很纯粹,“用沈从文的话来说,就是‘我只想打造一个小庙,庙里面供奉着人性’。于我来说,人性的本质是精神,而不是所谓神灵。”

■谈创作

平等观念源自儿时痛苦

从李象群的作品中不难看出一直有一根主线贯穿,那就是“平等”,即众生平等,“在创作《一个小老头巴金像》时,我想的就是,巴金若不叫此名,也就是小老头形象,慈禧若无那身行头,不过就是女人体。除去名字、着装等外在物,每个人都是平等生命体。”

这种平等观念源自李向群儿时痛苦经历,“小时候,我跟着姥姥生活,从小到大没一个朋友,全班同学都瞧不起我、排挤我。我感到强烈的孤独和恐惧,一下子便明白‘人下人’的滋味。”因此,直到现在他仍经常资助贫困山区的孩子,“有次去延安乡下,当地学校只有几个年级,教室破破烂烂,而且全校只有一个老师。看到这一切,我心里酸溜溜的,如同回忆当年的自己。”这些都是李象群创作的动力,把对生命的见解通过作品呈现来唤醒民众。

■谈经历

艺术家应不似小丑卖艺

李象群认为,艺术家应该着眼于对社会的责任,“艺术家应是发现问题、指出问题,并想办法解决问题的角色,相当于律师和医生,而并不是‘哗众取宠’的小丑,靠卖艺为生。”

李象群更指出,目前的当代艺术大多属于“伪当代艺术”,“有些艺术家用艺术作幌子,纯粹靠技术来‘坑蒙拐骗’,另一部分抛开技术谈观念,还谈得且不够深刻,没找到合适方法体现问题、解决问题,所以作品会显得底气不足。”

“夯实基础,大胆实验”是李象群教学的宗旨,即强调技术和创意相辅相成,“当代艺术”并不是形式问题,而是重在表达感知。

■谈观点

■创作10问

1.创作周期

不确定,从思考到实际操作很漫长

2.喜欢的颜色黑白灰,内敛不张扬

3.创作时怕打搅吗

创作需要安静的环境,叫我吃饭也会不高兴

4.灵感来源

在教学、整合创作中遇到的问题往往是来源

5.创作习惯同时做几件作品

6.创作方式

作品做完后过一两个月再重新审视

7.创作时间不确定

8.喜欢的材料白铜,因其颜色和质感

9.喜欢的题材肖像,研究了30年

10.接受建议吗不接受,完全独立创作

李象群简介:

李象群,著名雕塑艺术家。他生于1961年,为黑龙江满族人, 现任清华大学美术学院教授、院学术委员会委员、北京市人民代表大会代表、中国美术家协会会员、中国雕塑家学会常务理事、英国皇家雕塑协会会员、0工场艺术中心艺术总监,并荣获“2011年全国宣传文化系统

‘四个一批’人才”、“2011年获得第三届全国中青年德艺双馨文艺工作者称号”。

1982年—1990年,李象群毕业于鲁迅美术学院雕塑系并留校任教。1990年,毕业于鲁迅美术学院雕塑系研究生,获得硕士学位。1990年—2000年,于中央美术学院雕塑研究所任教授;2000至今,任清华大学美术学院教授。身兼雕塑大师和艺术园丁的李象群,并不满足于此,2003年,他又跻身于798文化产业园,担任起“0工场艺术中心”的艺术总监,在艺术的道路上继续前行。

作为中国当代具象雕塑的领军人物之一,李象群将“新人文主义”理念融入其作品中,使作品具有强烈的艺术感染力。李象群的雕塑创作,写实的功底扎实,既能准确的把握住整体造型,又能在细节的刻画上细致入微、一丝不苟,其艺术造诣已达到炉火纯青、出神入化的艺术境界。他所雕塑的伟人肖像人物在给人们带来震撼与感动的同时,也成为历史的记载与延续,彰显出艺术家思想的强大力量。他的多件作品被国际奥委会(微博)博物馆、中国美术馆、国家博物馆(微博)、中国现代文学馆等收藏。

雕塑艺术本质上是精神产品,是雕塑家内心世界表象的产物。李象群的雕塑作品,应和了“和谐”这一鲜明的时代主题,引导社会群众理解“奋发向上、诚信友爱、充满活力、安定有序、并与自然和谐相处”这一核心价值,在社会与人群中起到了构建和谐社会的作用。

李象群善于把握主旋律,他的雕塑作品选材一向注重时代感,运用艺术作品反映一个时代人物或相关历史事件。他的作品既如实地记录时代特征,又高度客观的复原历史真相,让观赏者从中获得认知与启迪。尤其在《阳光下的毛泽东》《布衣邓小平》《红星照耀中国》《我们走在大路上》等伟人题材的创作上,他更体现了“真”的原则,真诚创作,真实表现。他不仅查阅史料,更亲自下乡考察体验,使自己沉浸在所要塑造的角色中。正是有这样忘我的创作精神,才塑造出一个个真实,颇具个人特色,彰显人性的伟人形象。

在艺术创作的同时,李象群也活跃在中国的艺术教育领域。在30余年的教学生涯中,他培养出了大批的艺术人才,为中国雕塑力量的延续做出了卓越贡献。作为一名艺术家,李象群也从未忘记过自己的社会责任。他热心于公益事业,并将拍卖所有善款捐赠给慈善机构;他参与制作设计国家礼品,向教育机构捐赠雕塑;他还注重保护文化遗产并提出议案。2002年,北京著名的798文化创意产业园区面临被拆迁的命运时,时任人大代表的李象群,曾提交了一份《保护一个老工业建筑遗产,保护一个正在发展的文化区》议案,多方奔走呼吁,为798艺术园区的保留及发展作出了贡献。

发表评论

请登录