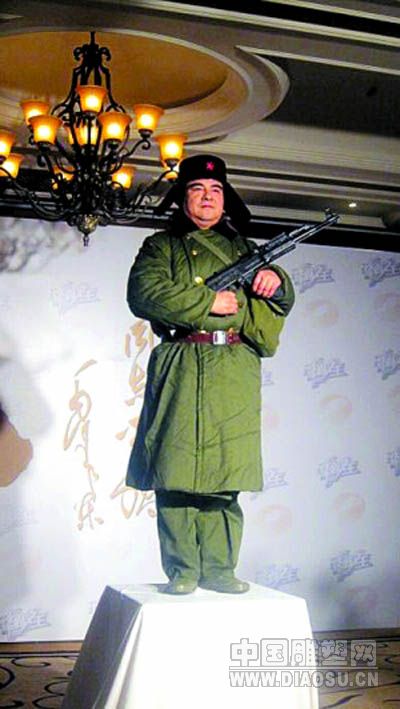

[提要] 昨天,一张名为《雷锋陈》的照片在网上被大量传播,照片中,中国首善陈光标化身成“活雷锋”,他头戴雷锋帽,身着军绿色棉大衣,手持钢枪,笔挺挺地在站岗。照片一发布,立即引来网友热议,大多数网友质疑,此举有作秀之嫌,不过也有网友认为陈的慈善行为虽高调,但光明正大。陈本人则否认自己作秀,并表示这是自己想做新时代雷锋的一次公开宣言。

北京晨报讯 (记者 雷娟丽)一名头戴雷锋帽,身着军绿色棉大衣,手持钢枪的男子笔挺挺地站岗,这是中国首善陈光标的雷锋扮相(如图)。昨日,此装扮在微博上曝光后被火热转载,引来众多网友热议。

昨日上午,一张照片在微博上被大量转载。发帖人给照片加注了说明:我刚与中国首善陈光标合作完成艺术作品《雷锋陈》。现场我将陈光标化妆成活雷锋,让他以雷锋的形象和姿态为祖国人民免费站岗1小时。

该帖一经发布,立即引来围观,并被大量转载。截至记者发稿时,已被转载近6000次。有网友评论道:“确实很新颖,不管形式如何,他在做慈善。虽然高调,但光明正大”。但大部分网友提出质疑和反对:“作秀吧?太滑稽!”

“《雷锋陈》绝无恶搞陈光标和雷锋之意,这是我对雷锋精神全新的理解,也是雷锋精神不断成长的结果。”作品创造者舒勇先生说,用陈光标的身体结合雷锋的经典形象,为后人见证和理解雷锋精神以及历史留下一种非常独特的路径。

舒勇回忆称,此创意与陈先生沟通后,两人一拍即合。3日下午5时许,《雷锋陈》正式亮相,吸引不少人前来合影。“闪光灯的照耀加上室内高温,陈光标很快大汗淋漓,但他一动不动,坚持站岗1小时”。

随后,记者联系到陈光标本人。“舒勇先生将我做成雷锋雕塑,首先满足了我一直以来向雷锋致敬的从内到外的神圣感,其次也是我想做新时代雷锋的一次公开宣言。”对于网友的质疑和反对,陈光标称“如果他在现场肯定不会有这种感觉,当我穿上军大衣、戴上帽子,神圣的感觉立即充盈全身。”他说,今年是雷锋逝世50周年,他陆续制作了关于雷锋的微电影,希望通过这些方式号召更多的人行善。最后还不忘调侃道:“真人雕塑,不需要雕塑材料,同时也非常环保,我是无污染的。”

■怎样看待“高调”的陈光标

对乐于行善的人,不妨多一份理解,不必在他高调时推波助澜,也不能一棒子打死,让后来者望而生畏

对一个慈善家来说,“诈捐”的罪名足以终结一切。因此,中国“首善”陈光标捐赠“注水”的传闻,无论对媒体、公众还是陈光标本人,都攸关重大。往小了说,事关一个人的名誉;往大了说,关系到慈善事业的成长。

这两天,一些慈善机构已公开为陈光标证明“真捐”,不过,仍有媒体还在逐笔求证质疑。事实上,这两年,陈光标在慈善的道路上不断成为舆论焦点,其高调的行善方式,也曾引来一些争议,甚至被视为“暴力慈善”。但围绕一些争议,还是有几分疑惑。

疑惑一,行善者是否必须是道德完人?有人认为,作为公众人物,陈光标应该成为“楷模”。而民营企业家陈光标恐怕并非完人,特别是对传统上以低调、清高、做好事不留名为美德的中国人而言,“高调”、“好名”、“作秀”是一种非常惹眼、易招反感的“缺点”。那么,非楷模人物甚至是有明显缺点的人,行善就该一律否定吗?如果是这样,还有几人有资格行善?水至清则无鱼,在严苛的道德标准下,慈善的“池”中还能幸存几条“鱼”?

疑惑二,“高调行善”,是否比“低调不行善”更该受到质疑?在中国,靠税收来调节二次分配的制度一直在完善之中,一些富豪大款可以在全球奢侈品市场出手豪阔,可以把几乎所有财富留在手里、留给子孙,慈善的理念在这一人群中显未普及。相对那些吝拔一毛的富豪,“高调”捐款的陈光标,就该承受更多的批判和冷嘲热讽吗?当盖茨、巴菲特携手来华劝捐,陈光标大声回应死后裸捐,曾让不少退避三舍的中国企业家被动而尴尬。两者相比,谁更该受到质疑?

疑惑三,慈善事业的制度缺陷是否应该由个人“买单”?毫无疑问,中国慈善的收支制度、监管制度有诸多不够科学、不够透明之处。救灾时大张旗鼓募得大笔善款,捐后如何使用却一直鲜有公开。陈光标陷入“诈捐门”,一部分原因也是因为一些慈善机构对捐赠信息披露不够。我们在要求陈光标“自证清白”的同时,是否更应要求相关慈善机构对“诈捐”争议及时评判?

陈光标是一位民营企业家,他捐或不捐、捐多捐少,是否有以募捐换取广告效应,是否借此与政府搞好关系以争取项目……这种种被质疑的行为,如果一定要算作不足,那也是个人选择,只要其中不涉违法,他的捐款行为就应该和其他好心人一样,受到肯定。这和有的地方、专业慈善机构的“挪用”、“滥用”善款,性质判然有别。

作为一个立志用自己的“高调”推动中国慈善事业发展的企业家,陈光标的慈善方式确有可以改进之处。但于起步较晚、阻力很大的中国慈善事业而言,公众特别是企业,还远未形成乐捐善助的社会习惯。当此之际,在严格制度建设和监管机制的同时,对乐于行善的人,不妨多一份理解,不必在他高调时推波助澜,也不能一棒子打死,让后来者望而生畏……

发表评论

请登录