“城市名片”为何被频频盗版

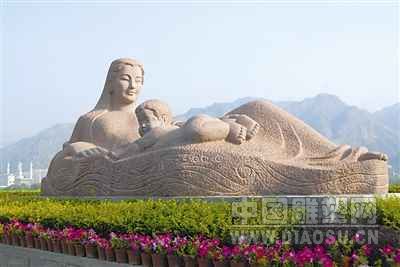

作为“城市的名片”,城雕最突出的个性就是唯一性,坐落在兰州市滨河中路黄河南岸的《黄河母亲》,20多年来,早就和兰州的城市文化融为一体了。

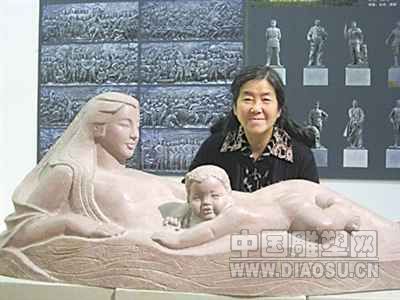

雕塑家何鄂创作的获奖作品《黄河母亲》1986年建成,成为兰州的城市名片。就是这样一个著名的雕塑却屡遭盗版。

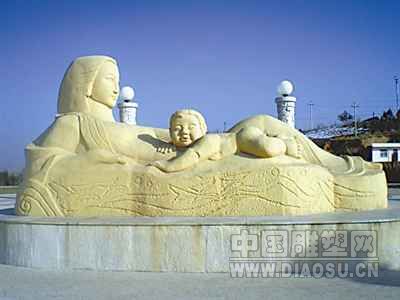

山西省大宁县发现的盗版《黄河母亲》大型雕塑。

早在7年前,一桩关于《黄河母亲》雕塑的侵权案就引起广泛关注,最终作者打赢了这场官司,仿造的雕像被销毁。谁知7年后的今天,山东滨州、山西大宁两地竟又前后脚冒出两座“山寨版”《黄河母亲》。近日,《黄河母亲》作者、著名雕塑家何鄂愤然而起,要与两地侵权者对簿公堂。

《黄河母亲》不属于一个人,它已成为兰州的“名片”

“7年前的那场官司耗时3年,耗尽心血,虽然官司打赢了,盗版《黄河母亲》被依法拆除,法院也判赔20余万元,但我本人并未得到任何形式的补偿。7年后,当再次发现《黄河母亲》被侵权时,身边的家人和朋友都劝我不要去打这个官司。”

5月17日在山东省滨州市中级人民法院第一次开庭后,何鄂对中国青年报记者说,“《黄河母亲》不属于我个人,它已成为兰州市的‘地标’和‘城市名片’。经过一番斟酌后,我还是决定起诉。”

据何鄂介绍,2009年底,她在互联网上看到山东省滨州市渤海十八路建成《黄河母亲》大型雕塑,该雕塑长9米,高5.46米,比兰州正版的《黄河母亲》还要大。随后,在山西省大宁县南山公园也发现了《黄河母亲》大型雕塑。两处雕塑造型均“由母亲和一男婴构成,母亲仰卧于波涛之上,男婴匍匐在母亲怀中”,与其代表作《黄河母亲》如出一辙。何鄂表示,两地在建造仿版《黄河母亲》雕塑前,从未与其取得过任何形式的联系,“这明显属侵权之作”。

何鄂创作的《黄河母亲》雕塑1986年建成,1987年获“全国首届城雕优秀奖”,今年4月,再获“新中国城市雕像建设成就奖”殊荣。整座雕塑由“母亲”和“男婴”组成构图,黄河母亲秀发飘拂,仰卧于波涛之上,右侧依偎着一裸身男婴,顽皮可爱。雕塑下基座上刻有水波纹和鱼纹图案,源自甘肃古老彩陶的原始图案,反映了甘肃悠远的历史文化。

“侵权雕塑完全模仿、抄袭了原作,而且制作手法粗劣,人物形象呆滞,歪曲、丑化了原作人物形象与精神内涵。”何鄂说。

何鄂认为,作为“城市的名片”,城雕最突出的个性就是唯一性。坐落在兰州市滨河中路黄河南岸20多年,《黄河母亲》早就和兰州的城市文化融为一体了。

7年前被侵权心情只有气愤,而这次是沉重

2002年9月,在陕西省合阳县洽川镇黄河风景区黄河河心岛上,出现了一座仿制的《黄河母亲》雕像,不仅以10元一张的票价收费展出,雕像脚下还设有捐款箱、香炉、磕头垫子等物。

那一次打官司,是因为《黄河母亲》被个体户当成了旅游开发的摇钱树,何鄂说当时的心情就是气愤。而这次不同,侵权的主体变成了当地政府,她感觉到了“沉重的担忧”。

在这次被侵权的整个事件中,何鄂对于两地一些人表现出的对知识产权保护的无知和漠视感到震惊。据何鄂介绍,2009年《黄河母亲》曾应邀参与全国城雕委在滨州市举办的城雕展,侵权的《黄河母亲》也是在同年开始建造,令人觉得不可思议。在山西大宁县,四大班子领导还参加了盗版《黄河母亲》雕塑的落成剪彩仪式。

据山西当地媒体报道,大宁县选择建造盗版《黄河母亲》竟是“全民海选”的结果,通过民间调查、网络查找等多种形式,最终何鄂的《黄河母亲》以慈祥、博爱、宽容的形象脱颖而出,被确定为主题雕塑,就是没人想到知识产权这件事。

“没有设计篡改,没有用于商业盈利,仅供全县居民休闲娱乐参观,也算侵犯知识产权吗?”不少大宁人想不明白的是,一个城雕足够优秀才会被人频频模仿,难道替你宣传也犯法?

“艺术贵在创意,但法律在这方面的保护恰恰是薄弱环节。”中国美术家协会著作权维权办公室主任朱凡认为,如今有关城市雕塑方案的认可缺少基本的法律环节,政府部门对这类公益项目总有一种习惯性的惯性思维,认为这是为城市,不是为个人,不盈利,但这恰恰是法律意识淡薄的表现。

据朱凡介绍,雕塑界近年来的盗版侵权特别严重,像著名雕塑家潘鹤为深圳创作的《开荒牛》在国内早已遍地皆是了,一件作品在很多地方出现的现象非常普遍,甚至有人专门做这种行活儿。而“艺术家为什么放弃维权?因为要付出的时间和金钱代价太大了,而且大都不了了之”。

“《黄河母亲》雕塑所有数据均来自网络,我们本想以此宣扬黄河文化,不想却在无意中伤害了您。对此,我们代表县委、县政府对您表示深深的歉意。”大宁县给何鄂的信中这样写道。

今年年初,大宁县派出由县政协主席带队一行6人前往兰州向何鄂致歉。出行之前,县委书记交待,如对方提出支付设计费的要求,可以考虑解决。

但是,何鄂认为“这不是道歉和赔偿能解决的问题”。她在提出的诉讼请求中,第一条就是拆除盗版《黄河母亲》。

没有科学的管理,城雕就会成为一场繁杂的盛宴

据不完全统计,改革开放30年以来,中国城市托起的大小不同的球形雕塑将近100万个。

“有一个城市,要搞一个‘九州方圆’,要把9个球托起来,结果球是用石头做的,托不上去,在工艺上出现了一些问题,只好把9个球放在石头底座上。老百姓一看这哪是‘九州方圆’,这是一窝鳖蛋。”雕塑家吴为山说。

近20年以来,城市雕塑当中泛泛的没有个性的作品很多,普遍性的都是托一个球,一朵浪花,一束飘带外加几根柱子。这些作品没有一种精神的引领,没有审美的愉悦,仅仅是满足了当地有一个构造物而已,不仅浪费了大量财力、物力,也浪费了人们的时间、空间。

1992年,文化部、建设部联合颁布了《城市雕塑建设管理办法》,标志着我国城市雕塑建设开始步入法制管理的轨道。为了促进城市雕塑与环境的协调,将城市雕塑建设纳入城市规划管理的轨道,2003年经中编办批准,城市雕塑建设管理指导职能由建设部承担,使城市雕塑建设管理职能进一步明确。但是,由于城市雕塑建设工作涉及规划、建筑、园林、文化、艺术等众多领域,具有艺术性和公共性的双重特征,是一项综合性、社会性的系统工程,因此管理起来颇有难度。

“改革开放之前,城市雕塑主要由政府投资来做,现在是多元化的时代,开发商可以做,街道办也可以做,不需要经过规划部门、文化部门批准。虽然是百花齐放了,但是也混乱了。”

在吴为山看来,作为城市公共艺术,西方一些国家有很严格的科学管理制度,一个城市建雕塑,要经过严格的申报、审批过程,“理顺中国城雕建设的核心问题就是立法,没有科学的管理,急功近利,大干快上,我们的城雕文化就会成为一场繁杂的盛宴”。

发表评论

请登录