张树国为韩国丽川市设计建设的城雕《时间的记忆》

吕军为井冈山创作的《井冈红旗》已成为井冈山城市标志。

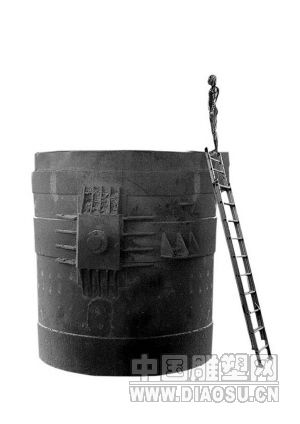

张树国作品《万象》

殷晓峰作品《上海印象》

夏和兴作品《守望的人》

4月6日,上海世博会四大雕塑园落成。这是中国公共雕塑建设中史无前例的大项目,在6平方公里的区域里坐落了200多座大型城市雕塑。这一事件引发了媒体、公众对于城市雕塑的关注。

城市雕塑,在国外更多地被称为公共艺术,从上世纪80年代开始在我国兴起城雕建设。经过30年的发展,城雕已经成为城市文化的象征。然而,伴随着各地如雨后春笋般出现的城雕作品,类似“视觉垃圾”、“城市败笔”的批评也不绝于耳。城市雕塑究竟怎么了?记者采访了多位参与各地城雕创作的深圳雕塑家、评论家,他们以亲身体验细述其中原委。

行业混乱

精品少,次品多

从哈尔滨师范大学雕塑系毕业后,郑亚君就来到了深圳。如今已经从事雕塑将近十年。两年前,他与两个同窗好友一同创立了雕塑工作室。

在郑亚君最初的理解里,城雕应该是流芳百世的艺术。小得不起眼的布鲁塞尔“撒尿的男孩”已经享誉世界。一匹母狼雕塑成为了罗马城的标志。国外经典的城雕不胜枚举,而且一放就是几十年上百年。这些都成为了郑亚君他们为之奋斗的目标。

可是,国内做城雕的环境完全不同。“这几年,做城雕的机会很多,却总让人觉得做的不是艺术,而是产品。”郑亚君说。在工作室成立的这两年中,他们已经完成了六七件城雕作品。但是每一件作品的制作时间都很仓促,似乎总是在不停地赶工。“一个公园要做雕塑,都是到要开园的前两个月,才告诉我们去做。他们把前期大量的时间放在讨论项目上,而留给艺术家制作作品的时间太短了。”他们做过最速成的一个城雕,只用了不到20天的时间。

据不完全统计,目前国内至少有上万座城雕。人物、动物,成为各地大批量建设的城市雕塑普遍出现的造型。从业人员素质的参差不齐,加之盲目模仿和抄袭成风,使得许多地方的城雕千篇一律,毫无个性。“奔马”、“醒狮”是最常见的题材,“火箭”和“原子结构”成为象征科技的“老生常塑”。前两年抽象艺术流行,结果许多乡镇政府的门口都竖起了“一个球加几条飘带”的所谓“抽象艺术”。在南京和广州等城市,竟然出现了专门配套生产、销售大小不同的圆球、飘带,可以临时组装“抽象雕塑”的商店。

“为什么总说中国城雕精品少,次品多,主要原因就在于雕塑行业的混乱。” 郑亚君说。创作人员没有市场准入条件,大量不具备专业素质的人在搞创作,一些包工头、民间石匠、美术爱好者,在利益的驱动下到处承接城市雕塑业务,有的城市甚至出现了街道办事处主任亲自操刀搞创作的现象。

命题创作

艺术家发挥空间小

“留给我们的创作时间少,而空间更小。制作过程中,甲方提出诸多要求,要是碰上一个懂艺术的领导,就是件走运的事情。否则,这件作品到最后就成为了一个不断妥协的产物。”

对于郑亚君这些年轻一辈来说,首先要学会的是在市场上生存。“城雕市场总是低价竞争,利润被压得很低。做城雕不是做艺术,倒像是买菜,少不了讨价还价。”“名雕塑家时兴挂名。一些名家只使嘴,不上手,作品扔给厂家做,最后挂个名。所以,作品随波逐流那就是必然现象。”

郑亚君三人为工作室取名为“影响力”,这里蕴藏着他们的理想。“我们真想做艺术,好好努力,将来也能做出流芳百世的作品来!”

深圳知名雕塑家吕军对城雕持有另一种观点:城雕从一开始建设就存在功利性,反映的是特定时期的城市文化特点。没有必要把它的文化功能放大化。比如改革开放初期的一些城雕,都是很大很假的,到了现在是必须要拆除的。

因此,他为井冈山市设计城雕的时候,就力图要做到两个字,就是“切合”。井冈山是中国第一个农村革命根据地,中国革命也从这里走向胜利。用怎样的造型雕塑来表现呢?在创作的一年时间里,吕军不下20次上井冈山重温熟悉的现场。他思索再三,放弃了用传统写实的雕塑形象来表现,而用简洁而现代的手法来表达。一座富有动感的巨型雕塑《井冈红旗》“飘扬”在了井冈山迎宾广场上。这座红旗雕塑高19.24,跨度27米。2008年落成后,已成为了井冈山的城市标志。

“城市公共空间需要面向市民开放,并传达出现代文化理念的艺术作品。”吕军说。在他看来,城雕作为一种命题创作,能留给艺术家的发挥空间小。“雕塑家需要一种坚持,艺术的观念会慢慢改变如今功利建设的现状。”他从事雕塑艺术20多年,一直努力践行这一理念。

民意介入

公共艺术争议中成长

南山雕塑院院长张树国最近有点烦。他为郑州市所做的城雕《金色的梦》遭遇了一些变故。

雕塑上贴金箔引来“给政府贴金”的争议,最终导致这一作品被紧急叫停,剩余工程改用喷漆的方法实施,作品上下两部分成了两种颜色。对这个“不伦不类”的雕塑,张树国拒绝签字(晶报曾在3月进行过连续报道)。

他最初的想法是用金色麦浪来表现河南农业大省这一主题,于是选择了耐久性强、性价比高的金箔作为装饰材料。虽然创作方案经过反复论证、公示投票,但是贴金箔还是引起了社会争议。

中国雕塑协会副会长、深圳雕塑院院长孙振华称其为“典型的民意介入公共文化事件”。“贴金箔是一种装饰材料。人们看到‘黄金’几个字,就眼睛发亮,认为是浪费纳税人的钱财。他们把对个别地方政府、对一些不顾实际谋求政绩的官员的不信任与愤恨,转嫁到了一件艺术品身上。” 他认为,民意介入公共文化事件是目前的趋势,民意通过议论的方式,最后影响到公权力,这是一种进步。

什么样的雕塑应该建在城市里?公共艺术决策是否缺少了公众的声音?面对这些质疑,专家们呼吁效仿西方国家的,建立公共艺术决策部门——公共艺术委员会,委员会由政府代表、投资方、市民代表、专家代表等各方人士组成。决策出来的方案是代表了各方意见。

然而,争论似乎是不可避免的。在西方,由公共艺术委员会决策出来的公共艺术作品,仍存在争议。张树国举例说,华裔建筑师贝聿铭为法国卢浮宫创作的玻璃金字塔,在建成以后就备受争议,十多年后,这件作品已被视为法国的骄傲了。瑞士雕塑家贾科梅蒂用十年时间创作了一座雕塑《行走的人》,表达经历了二战之后人们的孤独感。这座造型怪异的雕塑曾不被当成艺术品看待,却在今年的伦敦苏富比拍卖会上以1.043亿美元的价格拍出,成为“史上最贵”的雕塑。美国极简主义雕塑家理查德·塞拉曾在上世纪80年代初发表了装置作品TiltedArc,从作品揭幕的第一天开始就传出了争议,抱怨这座大型的钢铁墙壁阻挡了穿越广场的通路,最终被政府下令拆除并视为废铁处理。这一事件被称为公共艺术史上的讽刺事件,美国作家威廉将其写进了小说里。公共艺术的发展就是这样伴随着争议而成长。

“国内缺乏艺术普及教育,大多数人还不了解艺术。”张树国说。他认为公共艺术应该在审美思维上是超前的,成为一种艺术普及教育手段,能够潜移默化地影响社会大众。

发表评论

请登录