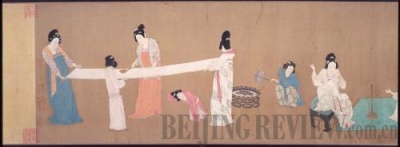

(北宋 赵佶 摹张萱捣练图卷 绢本设色勾金 纵:37公分 横:145.3公分波士顿美术馆藏)

(东周战国, 拱形龙饰,玉,9.2 x 16.8 x 0.7 cm芝加哥艺术学院艺术馆藏)

现如今,出国旅游对于越来越多的中国人来说已不再是件难事。各国的博物馆往往是游客的必到之所。对于中国游客来说,不仅能在博物馆中欣赏到异国艺术珍品,还常会“邂逅”许多在国内都未曾见过的中国文物。如此之多的中国文物完好地收藏于海外的博物馆中,令在异国旅行的中国游客惊讶不已。

近日,本刊记者陈文、昝继芳在美国采访了芝加哥艺术学院、哈佛艺术博物馆和波士顿美术馆的工作人员,了解在海外的中国文物的概况。采访摘要如下:

《北京周报》:贵馆从何时开始收藏中国艺术品和文物?藏品的主要来源是什么?

艾里诺·佩尔斯坦(Elinor Pearlstein)(芝加哥艺术学院):我们中国馆始建于 1922年。部分最初的藏品来自于卡尔霍恩夫人(Ms.Calhoun )——她的丈夫曾任美国驻华大使。1909至1913 年间,他们夫妇就住在北京故宫附近。我们这里珍藏了卡尔霍恩夫人的部分信件,其中有提及当时她好像从来美国大使馆售卖的中国人那里购买过纺织品。 我们还珍藏有一幅清隆裕皇太后(1868-1913)赠给她的画。其实很多芝加哥人都和中国有直接联系,卡尔霍恩夫人是最早的一个。

罗伯特·D·莫瑞 (Robert D. Mowry)(哈佛艺术博物馆):我馆最初的中国艺术品是来自于1919年一位哈佛大学校友赫威·维茨尔 (Hervey Wetzel)的遗赠。依照遗愿,维茨尔的藏品赠送给了母校哈佛大学和波士顿美术馆。他的收藏品不仅文化多元、年代跨度也很大 ,从意大利文艺复兴时期的画作到中国的青铜祭祀器皿,再到韩国的陶器等,均有收列。

凯丽·吉福德 (Kelly Gifford)(波士顿美术馆):我馆在 1878年收到了第一件馈赠的中国艺术品,并在1894年举办了第一个中国艺术品展览。进入 20世纪,正是因为包括欧内斯特·费诺罗萨(Ernest Fenollosa)、登曼·沃尔多·罗斯(Denman Waldo Ross)以及冈仓觉三(Okakura Kakuzo)在内的众多人士的慷慨捐赠,我们的中国艺术藏品数量逐渐增长。我们 近期收到的馈赠就包括朱维尔(Jewell)藏品,是由 T· 艾德森·朱维尔夫人(T. Edson Jewell)(首任美国驻华大使之孙女)于1991年捐赠的 118件19世纪清代宫廷艺术品。这些藏品是慈禧皇太后( 1835-1908)赠与她祖父母——爱德温·赫德·康格(Edwin Hurd Conger)夫妇的,其中包括字画、印刷品、陶瓷器、纺织品、照片以及金属制品。

《北京周报》:贵馆现在藏有多少件中国文物?哪些是永久藏品,哪些是一次性借展展品?

艾里诺·佩尔斯坦 :我馆现在约有3500件中国艺术品,其中大多为陶瓷品,大约有 2000件,也可能比2000件要多。我们还有大约900件玉器,绝大部分来自于一位美国人的藏品,此人已于 1935年去世。另外还有70件古青铜器,大部分是在二战之前就已经在芝加哥了。收藏者过世之后,许多青铜器藏品就赠送给了我馆。我馆还藏有约 150件画作和约100件包括家具、漆器和银器在内的装饰艺术品。

绝大多数藏品是收藏家捐献的。与此同时,我们也会购买一些收藏家的藏品。所有这些藏品都是博物馆的永久藏品。

罗伯特·D·莫瑞: 我馆藏有6466件中国艺术品,其中有1715 件陶器(包括1275件器皿、259 件陶瓷片和222件陶制雕塑/陪葬雕像), 856件不同时期的玉器——包括新石器时代、商(公元前1600-1046 )、周(公元前11世纪-771年 )、宋(960-1279)、元(1271-1368 )、明(1368-1644),清(1644-1911 ),1127件字画作品(古代、现代/当代都有),920 件印刷品(包括书籍、卷轴和大量年画),还有1848件古代祭祀青铜器、佛像、犀牛角雕、漆器和纺织品等。

以上所列的所有藏品都是本馆的永久收藏,并非从它馆交流过来的短期展品。

凯丽·吉福德:我馆大约有8000 件中国藏品,其中包括画作、雕塑、纺织品、陶器、金属制品和装饰艺术品。绝大部分是美术馆的永久藏品。

(中国,仕女骑手,唐朝(A.D. 618-907),彩绘陶瓷,56.2 x 48.2 x 39.0 cm,芝加哥艺术学院艺术馆藏)

(明代 均陶花盆,哈佛艺术博物馆藏)

《北京周报》:贵馆所收藏的中国艺术品及文物有哪些种类?其中最珍贵的中国文物是什么?

艾里诺·佩尔斯坦:我们的藏品中陶器最多。我们有大量的唐代( 618-907)陶器,其中包括一些随葬品。我们也有大量的宋代陶器。我馆收藏的宋代以后的陶器没有被全部拿出来展示,那是因为由于场馆空间有限,我们只好将藏品分批分期,轮流展出。我 们有大量的清代陶器,主要是雍正年间(1678-1735)的。

我们珍藏的玉器都是古玉,年代久远,包括新石器时代、史前、商、周和汉代(公元前 202-公元220)。

我们有一些罕见的青铜珍品。比如说,有一件青铜鼎上刻有长篇的铭文;还有一个圆形酒樽,上面绘有金龙和银龙,根据年代测算应该可以追溯到汉代,是 1927年收藏入馆的。

至于雕像方面,我们有两尊北宋年间的佛像头像。之所以十分罕见是因为它们的材质十分脆弱,很多同类文物都没能保留下来。来到我馆参观的中国学者经常跟我们说,连他们都没见过这样中间娄空、重量很轻的雕像。

我们还有很多很好的陶墓俑和重要的定窑(早期白瓷)和清白窑瓷器,周朝末年和战国时期的古玉挂饰等。

罗伯特·D·莫瑞: 我们最重要的藏品有:从新石器时代到商周时期的古玉,商、周、汉代的祭祀用青铜器,从北魏到宋朝的一些镀铜和石质佛像,从新石器时代到清朝的陶器,明清两代的犀牛角雕,以及现代和当代的水墨画收藏。

凯丽·吉福德:美术馆的主要收藏是中国古代的人物和山水画作,佛像以及陶瓷器物。

《北京周报》:每年大约有多少人到你们的中国馆参观?

艾里诺·佩尔斯坦:每年我们会接待的游客会有 330万人次。但是,对于每一个分馆展厅的参观人数我们没有记录。

罗伯特·D·莫瑞: 每年到中国馆来参观的游客大约有6万人次。我们的展品给游客们留下了深刻的印象。每件展品都有说明标签,我们还提供解说、讲座和研讨会。

凯丽·吉福德:我们每年会接待游客接近100 万人次。

《北京周报》:谁来负责撰写这些展品的标签?你们如何了解藏品的背景信息?

艾里诺·佩尔斯坦:大多数展品的标签是由我负责写的。我们有一位馆长是陶器专家,所以陶器的标签大多由他来写。

罗伯特·D·莫瑞: 这些艺术品都是由我们的策展人进行分类的,他们都是受过专业训练的专家,拥有丰富的藏品知识。各展馆的负责人同时也撰写展品标签。同时,我们展览时配套的学术目录由他们负责。

凯丽·吉福德:我们美术馆的馆员和研究人员一起撰写展品的标签。至于相关的背景知识,我们会参考收购记录、收藏家和我馆之间的往来书信,以及相应的出版资料。

《北京周报》:除了用于展览外,这些中国文物是否还有其他用途,比如用于研究和教育?

艾里诺·佩尔斯坦:学院有一个大型的教育部门,我们博物馆方面与他们密切合作。我们也有一个教师资源中心。博物馆方面有时会为他们撰写一些知识性的小册子。我们的教师团队非常优秀,常会为一些社团做讲座。讲座地点有时在我们博物馆,有时在社团所在地。我们还举办关于中国文物的研讨会。另外,高中生和大学生也可以在我们馆内或我们的教育部门实习。

罗伯特·D·莫瑞: 哈佛艺术博物馆的藏品数量多、重要性强,几乎都会用于研究和教学,这也是博物馆的使命。事实上,哈佛大学几十年来在用原作进行教学方面一直是领头人。

凯丽·吉福德:我们美术馆致力于与藏品相关的宣传教育。我们已经将更多可靠、有序的藏品信息发布到了网站上。这样宣传的效果是明显的,因为已经有更多的学术参观者莅临我馆,同时也有更多人问询更详细的信息。此外我们的展品目录册 /画册均有很好的出版记录。现在,我们正在编纂一本百件中国文物的选萃集。

罗汉头像,北宋、辽代或金代,11世纪,空心干漆,28.6 x 18 x 20 cm,芝加哥艺术学院艺术馆藏

石质佛像, 纽约大都会博物馆藏(江宛棣摄)

《北京周报》:贵馆对这些文物所采用何种保存措施?

艾里诺·佩尔斯坦:我们有一个20 人的保护文物团队,其中包括对于金属制品、陶器、纺织品、书籍以及画卷保护方面的专家。他们会时时监控这些文物,控制它们的保存温度与湿度。

如果其他博物馆的特殊展览需要我们借出藏品的话,我们的馆员会首先考虑展品运送的安全性。如果条件不允许,我们将不予借出。

罗伯特·D·莫瑞: 所有藏品都被安置在控温控湿的储藏室中。由于不同藏品所要求的保存温度与湿度不同,我们采用调节储藏室内气候环境的方式,尽可能使藏品能够处于适温适湿的环境中。 我们的储藏架都是有槽纹设计的,以保证藏品的放置安全;同时,藏品之间都放有填料,防止彼此摩擦。此外,我们的储藏柜和储藏室都是抗震的。

哈佛艺术博物馆有一个大型的高端文物保护实验室。施特劳斯文物保护与技术研究中心(The Straus Center for Conservation and Technical Studies)是世界一流水平的艺术品保护与技术研究、培训实验室。那里的文物保护专家会对我们馆藏和展览的所有藏品进行严密的安全监控。值得一提的是,我们博物馆从上世纪 20年代起就开始发展使用现代最先进的文物保护程序与保护数据科学分析系统了。

凯丽·吉福德:我们美术馆在1907 年至1913年间成立了一个亚洲文物保护工作室,作为中国和日本馆的重要组成部分。现在,我们有 5位全职的专业文物保护员,负责看管亚洲书画和印刷品。为了更好的保护这些珍宝,我们执行严格的保存标准——所有藏品都储存在有气候环境调节的贮藏间内,室内的光照、湿度和振动度都会受到严密监控。所有的画作单次展出的时间不会超过九个月。在此期间,尽量减少人员对展品的接触和处理。

《北京周报》:贵馆与中国的博物馆之间是否有交流与合作?

艾里诺·佩尔斯坦:是的。现在就有一位北京故宫博物院的专家在我们馆。他已经来了六个月了,主要在我们的文物保护实验室工作。此外,还有其他来自中国博物馆的馆长来我们这里访问。芝加哥大学的中国研究与中国历史专业在美国是首屈一指的。学校经常会邀请中国的考古专家和历史学家来参与课题。因此,这些专家便会经常来我们馆参观,我们也会和他们一直保持联系。比如,学校正在计划举办一个关于青铜器铭文的研讨会,我们已经邀请了北京大学和上海博物馆的专家学者来参加。

罗伯特·D·莫瑞: 尽管我们与中国的博物馆之间没有建立正式的合作关系,但是我们的馆员每年都会去中国访问,并和当地的博物馆、考古所(包括考古遗址)的同行们保持密切往来。另外,每年都会有很多来自中国的专家学者参观我馆,有些是来研究我们的藏品的,有些是来研究我们的展览和保存技术的,还有些是来哈佛大学作一个学期或一年的访问学者的。他们常常会使用到我们博物馆及哈佛其他博物馆和图书馆的资源。

凯丽·吉福德:我们接待过许多来自中国的博物馆同行和专家学者。最近来访的有北京故宫博物院、湖南省博物馆和上海博物馆的专家学者。我们现在正在与设在香港的“利荣森纪念交流计划”( J.S. Lee Memorial Fellowship Program)进行合作。

发表评论

请登录