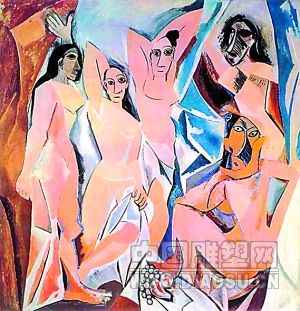

《亚威农的少女》

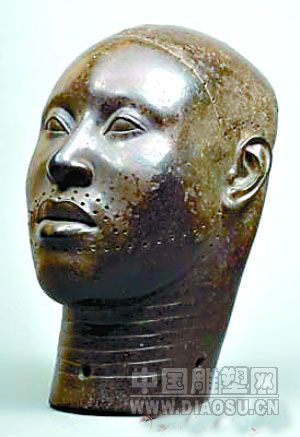

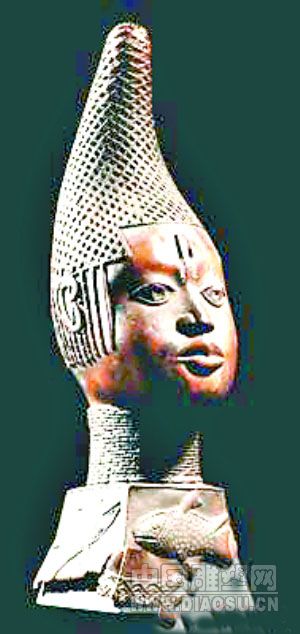

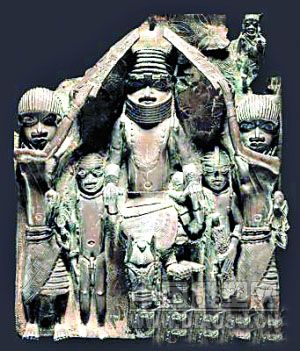

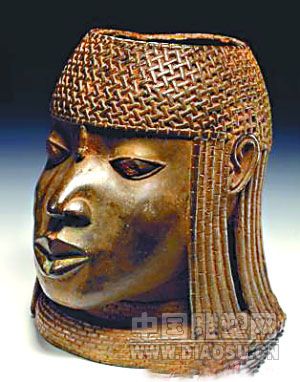

以上均为非洲古代艺术品

非洲当代艺术作品(上两图)

[JH:PAGE]

从7月10日到9月21日,一场名为“600年前的尼日利亚艺术展”在美国芝加哥艺术学院展出。此展是迄今对古贝宁艺术最广泛、最丰富的展示。它由维也纳的博物馆和尼日利亚国家历史遗迹管理委员会共同组织,参与的还有来自柏林和巴黎的两间著名博物馆。此前已在维也纳、柏林和巴黎展出过,芝加哥将是它的最后一站。

超过220件古贝宁王国的皇室雕塑和宫廷装饰珍品出现在公众眼前。这些珍品时代跨越了6个世纪。据说,立体主义绘画大师毕加索的诸多作品“剽窃”自非洲艺术。

非洲艺术:让真实变形

非洲的雕刻艺术别具一格,曾在无数人的心中激荡并引起美的思索。非洲的雕刻并不刻意追求形象的逼真,而是用整体写意的手法,脸上的两只眼睛无非是随意戳上的小洞,嘴似不经意拉出的一条开口,鼻子则概括成简略的几何形,身上的造型只取其势去其形,头饰与耳朵的夸张似乎是人神之间的一种意境。这类大写意的手法,不求外形的逼真,不重细节的刻画,局部看,显得十分随意简单;整体看,却透露出一种活泼鲜跳的内在生命。

尼日利亚的雕刻艺术代表着非洲雕刻艺术的精粹,凝聚着黑人祖先的灵巧智慧。尼日利亚的雕刻包括诺克雕刻、伊费雕刻和贝宁雕刻,有石头的、青铜的、赤陶的和象牙的多种材料。伊费和贝宁雕刻精致优美,几乎可与同时期的欧洲雕刻媲美。从雕刻风格上来看,热带非洲西部和东部的雕像有很显著的不同。在西部,雕像的形象生动而富有想象力;东部的雕像则比较单调死板、千篇一律。

非洲艺术家们用他们的双手,使真实的事物完全变形,形成了与原来形态结构大不相同的雕刻形象,显示出大胆的创造精神、强烈的节奏感以及新颖的构思。

最原始的 也是最现代的

贝宁王国出现在13世纪,但是与现在的贝宁共和国没有直接联系。它位于现在的尼日利亚西南部。它被奥巴王朝统治了近700年。比较鲜为人知的是贝宁的艺术精粹在于宫廷艺术。

1897年后,王朝覆灭。在一连串灾难后,大量的铜和象牙雕塑,连同王室的装饰品和其他宫廷家具被运到伦敦,引起了欧洲社会的广泛注意。这些物品被很多博物馆收购并保存至今。

展览会展出大量珍品:雕像类有铜制高官像、祭坛高级祭司、守卫;象牙雕、王室用布料、各式珠宝以及其他日用品。该展览旨在引起尼日利亚国内关注,重新从新角度审定贝宁的艺术和历史。

非洲艺术改变毕加索

20世纪初,在法国巴黎,一群现代艺术的开创者们热切地讨论着一个现代艺术的灵感之泉——非洲艺术。现代艺术的主张恰恰与非洲古老雕塑的形式语言不谋而合,给予20世纪最伟大的艺术家毕加索以极大的启发。

在毕加索真正成为我们今天认识的立体派大师之前,也经历过艺术的摸索阶段。在确立自己的风格之前,他的作品曾弥漫着一片阴沉的蓝郁,被称为“蓝色时期”。也曾随着经济情况的好转将绘画对象由蓝色时期的乞丐、瘦弱小孩和悲戚妇女转向街头艺人、杂耍艺人及风华正茂的女孩,因画作多用粉色,被称为“粉红色时期”。

1906年,毕加索首次接触到非洲艺术,迎来了事业的转机。

1906年,毕加索与“野兽派”泰斗马蒂斯的结识,为他进入大师行列起到了关键性的作用。当时法国时尚界流行对外国珍稀物品的收藏热。“野兽派”著名画家马蒂斯和毕加索都曾经在收藏家雷伊马那先生的橱窗看过刚果雕塑家维利的一件雕塑作品:高昂着脑袋的小人,但没有眼珠,各部分的比例与西方传统的雕塑完全不同,显得十分奇特和新颖。当时的特罗卡德洛宫人类博物馆保存有法国殖民主义者从美洲、非洲和大洋洲带回来的大量珍贵物品。

毕加索自从在马蒂斯引导下看到来自非洲的黑人雕塑之后,好似醍醐灌顶,顿开茅塞。后来,在另一位“野兽派”画家德朗的带领下,毕加索又看到了一些来自黑非洲的面具。这种面具对西班牙画家毕加索的思想产生了与他首次见到维利雕像时同样大的冲击。同年,他一改自己的明丽色彩,用灰褐色调为当时在巴黎艺术家圈子里的著名人物格特鲁德·斯坦因画了一幅肖像,从画中可以看出毕加索深受非洲原始艺术的影响,强调几何造型,画像中的手是写实的,而脸却宛如非洲土著的面具。当时见到此画的人都十分惊讶,认为一点也不像斯坦因。对此,毕加索说了一句惊世骇俗的话:“总有一天,她要长成这个样子!”30年后,斯坦因指着这幅肖像,对别人说:“瞧,他说得多么对,我现在终于长成这副样子了。”后来证明,正是这幅《斯坦因画像》成了毕加索从“粉红色时期”跃入“立体主义”时期的重要转折点,许多艺术评论家把这幅画誉为毕加索的“蒙娜丽莎”。

在毕加索随后创作的《亚威农的少女》一画中我们看到了几个有着非洲面具般面孔的姑娘。这幅油画纵横都超过两米,毕加索花了4个月的时间才完成它。画面由5个裸体妓女构成,在她们的造型上毕加索下了很大的工夫,竭力在平面画布上呈现出立体感,让人可以从许多角度来观看它。然而,当“野兽派”的画家们看到这幅杰作时,无不轻蔑地否定了它, “那个毕加索简直无可救药,等着瞧吧,过几天他会在那幅画的后面上吊的!”然而, 时间证明了毕加索的这幅画被视为立体主义的开山之作。

就是这幅被称为“立体主义”的开山之作,令毕加索一举成名,也彻底改变了20世纪艺术的风貌:由不同组件组成的人体可从几个角度来观看,揭示毕加索的立体主义时期的来临。如今,很多人对毕加索画作中的大眼睛印象深刻,其实看看非洲面具就知道这些眼睛出于何处。而现代画风的鲜明炫目色彩、简约粗放线条、平面化造型,都植根于非洲艺术。包括他后来非常著名的画作《格尔尼卡》都能看到非洲艺术的影子。

此外,在野兽派画家马蒂斯、德兰和另一位立体派画家布拉克的画中,我们也能看到非洲艺术的影子。于是,有人据此宣称是非洲艺术导致了立体主义的形成。与此相关的另一句名言也产生了,这就是“最原始的也是最现代的。”

“贝宁文化”的兴衰

古贝宁王国是非洲青铜文化遗存最多的地区之一,其装饰的精美令人叹为观止,代表着当时人类的高超技艺。

贝宁王国是非洲西部古国。位于今尼日利亚境内尼日尔河三角洲以西的森林地带。14世纪前由来自伊费城的约鲁巴人建立,首都贝宁城。16~17世纪全盛时期势力范围西起拉各斯,东抵尼日尔河三角洲。 葡萄牙人于15世纪末来到贝宁城,此后贝宁城曾是欧洲商人同非洲内地之间的重要贸易中心。17世纪末叶以后,随着大西洋奴隶贸易的发展,贸易中心移到几内亚海岸,贝宁王国遂趋没落。1897年被英国占领,后被并入英属尼日利亚。

作为中世纪形成的一个黑人王国,在贝宁王国存在的800年中,一直是非洲大陆发达的文化中心之一。贝宁王国以制作精美的牙雕、木刻以及铜和赤陶的雕塑等艺术品闻名,被世人称之为“贝宁文化”。贝宁王国的青铜艺术正是在这种特有的文化氛围中逐渐发展成熟,进而达到艺术的顶峰,成为贝宁王国文明的象征。贝宁雕刻是世界艺术中的典范之一,可与希腊罗马的雕刻媲美。1897年英国军队攻占贝宁城后,奥巴王宫珍藏的艺术品被劫掠一空,大量的贝宁艺术品流落海外。

发表评论

请登录