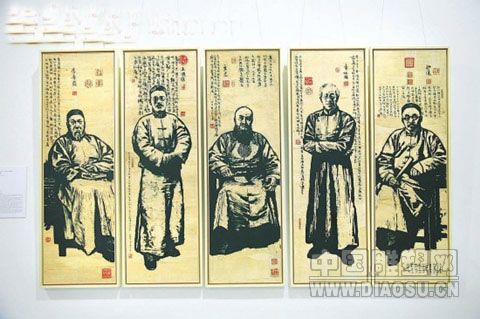

版画《浙江学界群像》 韩黎坤 作

从“浙江的远古人类”到“河姆渡文化”,从“中国共产党在嘉兴南湖诞生”到“义乌小商品市场”,每一幅画卷,都让人如临其境……

“对于历史题材的创作而言,最重要的是现场感。”中宣部文艺局副局长汤恒、文化部艺术司副司长刘中军在观摩现场发出同样感叹。

站在国画“浙江军民抗台风”前,一股强烈的视觉冲击力扑面而来。记者在现场看到,这是一幅长约4米,宽约5米的巨幅国画,是本次创作中尺幅比较大的作品之一。作者花俊告诉记者,由于塑造的是群像,为准确把握不同个性,他先后向工程艺委会提交了多个创作方案;为再现画中那一个个不同的眼神,他先后画了100多幅创作草图。

在雕塑“抗台抗洪”的作者、中国美术学院雕塑系主任龙翔看来,更困难的是,表现这一现实作品,不像一般的历史题材,可以大篇幅地营造悲剧气氛,而是要坚定不移地再现浙江人民奋勇抗台的英雄气概。

“重大题材创作的都是一个个纪实作品,着重要烘托的就是这种现场感”,文化部美术处处长安远远指着于振平的“浙赣战役”,安滨、曹兴军的“太平军击毙华尔”等作品说,这些作品都让观画者有一种身临其境的感觉,画面上人物的气愤和屈辱就像火山喷发。

越王勾践发愤图强、定海战役、戚继光浙江抗倭、岳飞心昭天日——当代美术突然处于一片金戈铁马之中。今天,“浙江重大题材美术创作工程”已经创作完成的80余幅巨幅作品,首次在中国美术学院集结亮相,接受观摩审定。

专家们一致首肯:在当前“平面”化、“零散”化地对待历史,重大题材不再重大的“图像时代”,浙江美术界却以神圣和崇高的名义,摈弃苍白,重新构建了造型艺术的意义。

发表评论

请登录