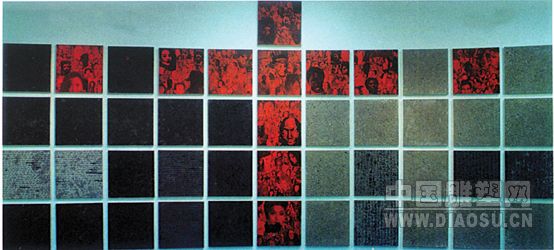

尘世——纪念世界反法西斯胜利50周年(综合材料) 周长江

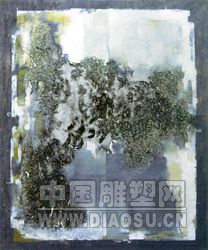

裂变(宣纸、丙烯、画布) 仇德树

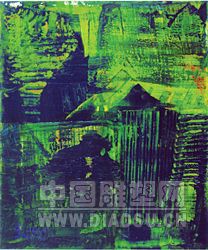

夏山风影(丙烯) 李磊

线条的构成系列(彩墨) 韩煜

祥和(综合材料) 查国钧

紫禁城之一(综合材料) 谭根雄

第二自然系列(雕塑) 周嘉政

人影、铁、陶(雕塑) 杨冬白

[JH:PAGE]

上世纪80年代以后,上海渐渐成为抽象艺术重镇,艺术家在认识和接触西方抽象艺术的过程中,把东方特有的审美意象应用在自身的创作实践中,形成了独特的语汇和样式,表达出与西方艺术不同的风格和情怀。面对这一充满前景的艺术门类,不论是创作者,还是欣赏者,在某种程度上都担负着相似的使命和共同的责任。

日前,本报约请了沪上部分专家,听听他们对于抽象艺术的解读,有助于我们了解中国当代抽象艺术的现状,以及未来中国抽象艺术的发展。

——编者

出席嘉宾:

周长江(华东师大艺术学院常务副院长)

李磊(上海美术馆执行馆长)

龚云表(《艺术上海》主编)

李旭(上海张江当代艺术馆馆长)

查国钧(旅美艺术家)

韩煜(抽象艺术家)

谭根雄(华东师大艺术系教授)

如何认识抽象艺术

李磊:我觉得首先在心理上不要排斥抽象艺术,它和其他艺术样式一样,没有什么神秘的,只是我们不太了解的时候有点无从入手,一旦了解了以后,抽象艺术和写实艺术实际上是一回事。

在人类文化发展历史进程中,我们可以看到图像发展有个过程,它是从简单的符号化图形发展到丰富的具象图像再演进为表意的抽象图像。19世纪,许多欧洲的艺术家已经觉得单纯的写实图像离人的内心越来越远,于是他们对传统的写实方式进行挑战,比如说印象派、后期印象派以及后来的现代主义。但那个时候还不是抽象艺术,只是提出了寻找图像和人内心契合的要求,到二十世纪初开始真正形成西方的抽象艺术,这是一个自然的、符合人类发展规律的过程。大家如果认识到整个人类文化发展的进程,就很容易理解抽象艺术为什么也会在中国逐步发展。抽象艺术的表现方法有绘画、雕塑、影像和摄影等,非常丰富的。

抽象艺术对于中国来说既是新问题,又是老问题,所谓新问题是因为在中国传统概念上没有抽象艺术这样一种艺术样式和创作方法。说是老问题实际上在中国文化中包含了很强的抽象艺术思维方式,这在中国有很长的历史。

李旭:可以说自从抽象概念引入中国以后,一直不太被人们接受,这里有一个非常复杂的原因。上世纪初,一批留学生和学者,他们在引进西方文化包括抽象艺术,刚刚开始搞实验,而中国当时面临着非常不稳定的政治环境,不断有战争和动乱,很难有条件以真正的学术态度去研究抽象艺术。当时所有的政治宣传需要的是写实艺术,抽象艺术不被重视是很正常的事情。现在这个年代可以说是中国近两个世纪以来最好的年代,中国政治格局、人民生活最稳定的年代,这个时候重新谈论视觉艺术,并从学术高度研讨抽象艺术是非常有必要的,有益的。

上海抽象艺术的崛起,应该是九十年代中期以后,但是并没有形成一个集群式的效应。在那个情况下,1997年,我们策划了一个“无形的存在”抽象艺术展览,周老师(指周长江)还记得吗?有20多位艺术家参加。

周长江:那个时候是把能画抽象的都叫来。没有过程也没有结果,就为了一次行动。

李旭:我作为策展人,很认真地筛选了作品。抽象艺术不是有些人想象的可以瞎画,可以充数的,弹钢琴的人、写诗歌的人是可以乱写、乱弹的吗?

抽象画不是“乱涂鸦”

谭根雄:每个人都会用毛笔,但是写出来的字有好有坏。抽象绘画不是“乱涂鸦”,这是两码事。

李旭:就算是涂鸦,也有涂鸦艺术。

中国古代确实没有抽象艺术的词和概念,但是有抽象思维,有抽象审美的表达。最早的是《道德经》、《易经》关于“大象无形”、“大音希声”、“唯道集虚”都是非常形象化的描述。最感人的声音是寂静,最有力的形象是抽象。北宋苏东坡在创立文人画时说:“论画以形似,见与儿童邻。”后来元代倪云林(倪瓒)说过:“逸笔草草,不求形似,聊以自娱尔。”再后来齐白石也说过:“画妙在似与不似之间,太似则媚俗,不似则欺世。”再比如说中国古代造园艺术中的灵璧石,你说这些石头像什么,其实什么也不像,就是要那种似而不似的审美造型,可以说就是一种抽象艺术。这种审美情趣延伸到现在还有很多例子:中国的戏曲,不像西方的歌剧院一说马,真的拉一匹马出来了,它不是的,就是一根鞭子。桌子一垒代表一个城,桌子上面再垒一把椅子代表一座山,这个东西就是中国人说的神韵,贯穿在中国人的生活中间。

韩煜:我学习书法50多年了,中国的汉字其实就是一个非常优美的造型,其他的文字都不能相比的。它本身天生丽质。如果把中国书法精髓的东西融入绘画的话,就是我心中想要的东西,有我的精神,我的情感在里面。

我的绘画反映的不是现实的东西,而是情感的东西。就像我写的草书,一泻千里,多痛快。中国画论中第一就是气韵生动,历来讲究意象,讲究抽象,讲究“大象无形”,追求一种“心源”的东西。我的感觉其实是我心里的共鸣。技法是重要的,但要突破程式化的工匠画技。我不相信眼球,因为眼球有时候要骗人的,为表象所迷惑,有时候看看这个很好,但是再仔细看看觉得不行了,因为不是从心灵发出的。

李旭:我反对那种用非常深奥、繁复的理论去解释一张画。我说没有懂不懂的问题,而是你接受不接受的问题。有一个观众说不懂色彩,可是你跑到商店买衣服,说不要这个颜色,要那个颜色,要这个红,不要那个红,你怎么不懂色彩呢?你听一个音乐如果喜欢的话,其实并不是从理论上、从哲学上怎么懂这个创作者的背景或观念,其实还是情感上呼应,艺术的理解在这样的态度下才可能展开。

龚云表:我觉得抽象艺术这一块,上海可以说是半壁江山,形成一种气候了,这是一个很重要的文化现象。为什么会造成这样一种文化现象,我感到跟上海的城市精神和性格很有关系。抽象艺术为什么能在上海发展,一方面上海是开埠很早的一个国际都市,另外一方面上海的艺术家在了解和消化吸收这种世界性的学术课题方面也是比较站在前沿的。从民国开始一直到改革开放以来,可以看到很多艺术思潮和艺术史上的贡献,包括第一所美术学校,第一次人体模特的写生等,有很多第一了。上海城市的性格就是多元的,很包容的,所谓的海纳百川。

刚才谈到懂和不懂的问题,实际上对上海来讲,逐渐接受抽象艺术的人是越来越多,首先作为一定层次的人有这样一种审美需求,然后有作品的交流和展示,媒体做一些介绍,不断的深入人心。到目前为止我感到抽象艺术是一种精英文化,还不是大众文化,还是有普及教育的问题,要让大家懂抽象艺术。所谓的“大象无形”,我是这样看的,实际上每一个抽象画家还是有形的,但这个形不是具体的形,不是写实的形,就像声波一样,2万赫兹是听得到的,超过2万赫兹你听不见,你不能说没有。

抽象艺术需要普及

周长江:我是把抽象艺术看成在文化建设上需要补一课的问题,在中国整个文化建设过程当中需要在形式美感上进行普及教育。形式美感教育,最彻底的就是抽象绘画,通过形式美感上升到思维高度、情感的高度、人性的高度和文化的高度,还不能仅仅从城市装饰,生活美化的角度来讲。其实我们在感性这一块,常常不被提示,一直是压抑的。通过抽象艺术的教育,让人们认识感性的重要性。为什么经过绘画训练的感性就比一般的人好呢?因为他一直在训练感性。但是一般的人在这方面长期不被重视。然而他有没有感觉呢?其实都有感觉。刚才讲了,在我们生活当中,买花布、买衣服、房间用什么颜色、买什么家具都有个人感觉在里面。个人感觉如果好,他的东西就有品位,就有文化的味道,反之,就需要提升,就像马克思说的,你要懂艺术吗?你就要学会欣赏艺术!

我们艺术普及面不够,和我们教育有关。因为我们在艺术教育传承这一块,一直是西方古典主义的教育。而古典主义教育这一块,我们也一直是缺的,因为我们没有这样的美术馆可以做普及工作。西方人从小孩子开始就在美术馆里面上课。我们的某些教授、专家讲到美术的时候是美盲,讲不了话。他说不懂,不懂没有关系,因为没有经过训练,他觉得这是知识性的,实际上它应该渗透在我们的生活当中。作为美育这一块,我们一直没有办法。以至于到今天我们看美术作品的时候是用“实”来看的,“实”是认知,而不是欣赏,“虚”才是欣赏,通过“实”可以看到“虚”那就是高手。但是我们就“实”看实,所以我觉得他看“实”未必就懂。

今天讲到抽象艺术,实际上这中间已经跳过了很多发展阶段,在我们的教育当中古典主义都没有完全消化,现代主义就更不了解了。

李旭:思维构架不全面。

周长江:美术学院教的也就是纯技术。我们说识字的未必懂诗,你读一首诗字面都认识,但是意思未必懂。一样的,你现在会画画未必真的懂艺术。

李旭:我们国家的花样滑冰,冰上舞蹈,包括艺术体操技术难度很高,但是艺术性很差,都是请外国教练。

周长江:艺术美感方面问题太多了,我们这个民族其实很具有美感的,为什么古人造的房子那么好看,那么有品格。就拿安徽的宏村来说,徽派建筑那么有味道,一抬头、一转身,都是风景,都有看点。为什么今天都没有了呢?

查国钧:我在美国22年,开始画的是写实画,做得很好,生活稳定了。我碰到陈丹青,一聊天,觉得我们来美国来错了,他画了8年西藏,我画了5年的风景,越画越枯萎。当时我的一个教授跟我讲一句话,他说你老是画这些东西可以回中国去画,何必来美国?对自己触动很大。我开始画一些抽象画的时候很不自信,只是觉得蛮好看、蛮好玩的,我的艺术总监跑到这里,他说查,你最好的东西在这里。我再讲一点,我去一个美国教授家里,他就讲了一句话,他说中国人不接受抽象绘画是怪事,非常奇怪的一件事,他举了很多例子,书法、敦煌……两千年前一直走到这一步了,而且从理论上、从思想上很早就有这种基础,这种观念。

展现人性的抽象艺术

李磊:实际上抽象艺术是一种人性的发现,不是简单的一个工具,而是艺术的本质。

谭根雄:一般的观众为什么很难去理解抽象艺术,我觉得一个是认识的问题,另一个是方法论方面的问题。譬如西方整个哲学思想和自然科学密切联系,它的认识,必然会影响一个方法论上的改变。艺术表现上的方法论的改变也就是代表了手段的改变,抽象绘画其实和西方的哲学文化有着必然的因果关系。站在今天的人文立场上,并不是说具象绘画不重要,其实和抽象画是一样的。这样我们就比较容易去看这样一个问题,比较清晰地认识它。

查国钧:上海这个城市对抽象艺术为什么一下子就发展起来了,因为上海有这种土壤,这和美国的情况有些类似。美国是个移民国家,“二战”以后它发了财,抽象派发展了,一批艺术家到美国以后又有生存空间,一下子把现代的感觉跟他们想象中的自由空间和艺术发挥结合起来。

李旭:另外从实用角度来看,刚才几位老师也谈到抽象艺术是不是有实用性,我觉得有实用性。为什么我们会有那么难看的楼造出来?为什么会有那么难看的服装设计?生活中所有的产品设计这些东西,难看的原因在于我们不去研究视觉形式所组成的基本要素,而只是关心和看重它的内容,它的象征性,以及背后的各种其他的价值因素。

我们在开会的时候探讨世博会,因为奥运会,世博会也是一个关口。上次日本爱知世博会,有三种方式:一流国家用一流高科技手段做当代文化的概念;二流国家用高科技的手段做产品的广告,推销产品;三流国家卖土产、搞旅游。基本上可以概括成三种,一概括就出来了,中国是三流。就是弄一些风光照片,少数民族的箱包。

当代中国是什么状态,很多外国人第一次来中国,我带他们外出转悠,他们就傻掉了。现代的形象如果用现代化的技术手段和美学的手法表达出来,就是一个实用性问题。

谭根雄:北京奥运场馆当中有一个“鸟巢”的建筑,设计师就说这是完全中国化的,这个创意“灵感”来自中国南方民居的菱花窗格的隔档。因为当时招标的时候就明确说过要有中国的味道,老外就吃透了“中国精神”。

李旭:研究语言的时候我发现,中国人学外语老是背单词,语法不对,说出来老外觉得不地道。抽象艺术是什么呢?以抽象艺术使用词汇和语法来讲,词汇没有变,语法变了,结构变了,这样就有当代感。

周长江:想变但是不去改变你的思维,是变不过来的。但是转换前提就是你的脑袋要跟上,要和世界一流的东西接上轨,然后才可能弄出合理的元素。

发表评论

请登录