长江大桥雕塑之争

裸与不裸背后的风波

重庆长江大桥的南北桥头矗立着4尊8米高的巨型雕塑——春、夏、秋、冬。它们和大桥一起,已守望着重庆走过了改革开放中的24个年头,现在的市民已对它们熟视无睹,但这是重庆改革开放中一件重大文化事件的主角。当年曾引起了一场全市范围的争论,从最初的裸体到最终被迫穿上薄纱,这背后,观念经历了怎样博弈和激荡?整个事件有一个怎样的脉络?本报记者采访了当年的当事人于汉卿、叶毓山、王官乙,披露了当年的内幕。

《重庆日报》向保守者开炮:

裸体雕塑

应该勇敢地立起来

当年,《重庆日报》刊登了裸体雕塑照片后,引起全城争议。记者查到了这则1979年12月6日,刊登在《重庆日报》第三版的文章,用了超过四分之一版的篇幅。该文作者王官乙通过“从文代会说到长江大桥的雕塑”为题约1500字的评论,首次向外界公布了《春》和《秋》的设计方案。

批传统雕塑流于一般化

作者首先对一些传统的设计方案提出了非常委婉的批评:“大桥的雕塑是山城市容的第一座雕塑,应当一炮打响,一年多来,四川美院雕塑系的教师煞费苦心,做了几十套方案,有许多稿子想直接表现工、农、兵,知识分子,但都流入一般化,动态破不了前腿弓、后腿绷、挥手往前冲的姿态,也尝试过用动物或其他什么内容来表现,都不令人满意。”

赞裸体雕塑有看头有做头

文章还笼统地讲到了“民意测验”的结果:“无论是领导或群众,内行或外行,大都赞扬这个设计稿,认为突破了一般化、公式化、概念化的构思构图,群众反映"有看头",雕塑家觉得"有做头"。”不过,也客观地表达了部分人的担心:“也有同志表示担心,立出去恐不"雅观",将来可能有人叫"好",有人叫"砸",主要是因为雕塑人体没有穿上衣服。”

引用鲁迅话为解放思想壮胆

文章的最后一段写道:“长江大桥这样大型的、与山城容貌有关的雕塑,需要雕塑家的勇敢和创造,也需要领导和群众的支持帮助,如果认为雕塑设计是创新的,是解放思想的,是有所突破的,是有思想性和艺术性的,又健康的,是美的,就大胆地、勇敢地把它立出来。”文章还借用鲁迅先生的说法:“没有冲破一切传统思想和手法的闯将,中国是不会有真正的文艺的。”文章呼吁,贯彻文代会精神,解放思想,破除迷信,贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针,就应该从长江大桥的雕塑开始行动。

[JH:PAGE]

制作往事

《冬》肩上曾经有只鹰

雕塑家江碧波见证了整组雕塑制作的全过程。她介绍,从小样和最后成型的作品对比看,小样更柔美、肌肤感更强一些。而成品看起来更真实,体块的感觉更强,更有雕塑感。还有一处不同是,最初为了显示《冬》的强悍,还在人物的肩膀上放了一只老鹰,最后的成品中没有了。王官乙证实了这一说法,他表示最初叶毓山的小样确实是一位东北猎人,肩头站一只老鹰。后来王官乙改过两次,第一次受到毛主席诗词的影响,改成了一位手拿长剑,脚踩老虎的猎人,后来觉得政治色彩太浓了,最后把剑去掉,把人物改成了脚踏松树,赤手空拳。他介绍,这也是四尊雕塑中改动最大的一个。

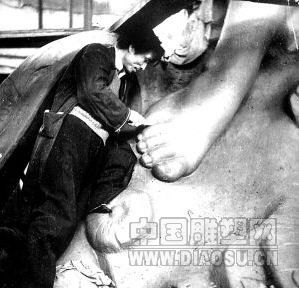

四尊雕塑最早做的是《夏》,谁都没见过用铝合金整体浇铸这么大的浮雕,其胸脯就可容纳四个成人打扑克,经过一年多的摸索才一次性地成功整体浇铸出《夏》来。

曾计划在朝天门再建雕塑

《春、夏、秋、冬》还应该有一个双胞胎兄弟,这是于汉卿在接受记者采访时首次透露的。实际上,在建《春、夏、秋、冬》时,对城雕非常重视的于汉卿就曾考虑在朝天门也做一组类似的雕塑,可惜由于多种客观原因,最终没能实施。

领导批示

雕塑被迫披上薄纱

主创叶毓山:

报道改变了雕塑命运

在当时,艺术类院校内部对裸体雕塑、绘画早已经充分接受,作为公共雕塑对外展示,叶毓山回忆,在重庆似乎还没有先例。当他看着高40厘米的小样时,他坦言自己也认为很难通过。叶毓山称,出乎所有人预料,在备选的十几组作品中,市政府和市建委却一致决定选用《春、夏、秋、冬》。而据他了解,这个决定当时是在市委常委会上通过的。叶毓山说,稍后《重庆日报》刊登了作品的小样照片,不料引起了巨大争议,这组雕塑的命运因此改变。

参与创作者王官乙:

报道前其实已被改变

已经离休的四川美术学院教授王官乙是雕塑《冬》创作负责人之一,也是当年《重庆日报》那组报道中配发评论的撰写者,在说起事件的转折时,王官乙提供了另一版本。

王官乙回忆,其实当时美院一共设计了近百套雕塑方案,最后选定了6套,《春、夏、秋、冬》则受到了一致好评。在提交市政府之前,川美在当时的市中区、南岸区机关(因为雕塑涉及到两个区)、大桥指挥部等地进行过小范围民意调查。王官乙说,调查中95%的人都觉得雕塑很好,微弱的反对意见也有,比如“当时南岸区的一位领导就觉得雕塑对交通安全造成影响”。

王官乙称,市政府很快就此专门召开了会议。王官乙在会上发了言,介绍了寓意,并特别强调雕塑不是真正全裸,有丝带遮羞,是健康向上的,同时表态说,该雕塑是解放思想、改革开放的一次考验。王官乙表示,他注意到当时有领导对雕塑方案没有明确表态,但看得出来,并不是太支持。

一同参加会议的还有《重庆日报》的总编辑,在会议结束后,他找到王官乙,认为王说到了解放思想的实质问题,希望他以文代会代表的视角写一篇关于长江大桥雕塑的文章,突破以往说几句客套话的旧模式。

文章怎么写,王官乙颇费斟酌,与系里商量后,最终决定用带有解放思想、批判保守的评论来介绍雕塑,并一定要刊登图片。王官乙的考虑是,先在报纸上刊登会让领导在评审前有一个心理准备,让他们完整地了解雕塑的构思,另一方面,用一种批判的语气可以让持有反对意见的领导不好开口。但遗憾的是,文章发表的时间比市领导审查的时间晚了一天,没有起到作用。

王官乙清楚地记得,就在报道刊登的前一天,市里的主要领导在美院开始了对雕塑的评审,几位领导的发言让王官乙等人很兴奋,“他们都觉得雕塑很健康,裸体不是问题”。另一位领导发言并没有直接否认方案,而是说道:“雕塑很美啊,艺术体操也很美,但穿着灯笼裤武术一样也很美!”王官乙认为,实际上在这一刻,裸体雕塑的方案就已经被否决了。

[JH:PAGE]

群众来信如雪片

大讨论报道被禁止

小样照片经《重庆日报》刊登后,在社会上引起的巨大反响,令叶毓山和王官乙等始料未及。叶毓山和重庆市政府一共收到了200封读者来信。他透露,巧合的是,这200封信里面,刚好是支持和反对的声音各占一半。王官乙和大桥指挥部也各自收到100封信,王官乙说,在这些信中,支持者是绝大多数,有表示要来参加劳动的,还有建议雕塑成可以自动钓鱼的,反对的声音则千奇百怪。

当时,《重庆日报》已经准备好版面要对各种声音进行刊登和讨论,但稿件在发表前被压了下来,有关部门要求,不准进行这一话题的讨论。

省级领导批示:

大桥女裸体不妥

在1980年3月20日左右,王官乙收到了一份来自于市委办公厅的简报,简报的内容主要是对他在《重庆日报》上的文章进行了批评,认为该文章“歪曲百花齐放方针,是资产阶级自由化……”

王官乙回忆,就在简报发布的第二天,四川省相关领导以红头文件的形式进行了批示:“重庆长江大桥女裸体方案不妥。”而叶毓山则回忆批示的内容是:“重庆大桥裸体雕像不妥。”二者的说法尽管略有不同,但结果一样,也就是裸体雕塑方案被彻底否决了。

叶毓山说:“以红头文件的形式,对一件艺术作品进行干涉,这也是在中国的美术史上写下了一笔。”于汉卿也感受到了来自领导的巨大压力,于老告诉记者,这件事发生以后,省政府一度提出要断重庆的“粮”,不再拨款让重庆修建大桥,而于老的态度也非常强硬:“你不拨我钱,那以后非重庆的四川省汽车过桥我们都要收钱。”

北京请来美术专家

雕塑无奈盖上薄纱

由于上级有批示文件,雕塑不改肯定通不过了。市政府随即专程从北京请来了雕塑界的泰斗刘开渠、著名批评家王朝闻商讨对策。两位专家在看过批文后无奈地说:“看来你们只有走妥协的道路了,干脆给雕塑加点薄纱,加块遮羞布,这样也不会影响人体美。”

为了了解市民对改造后的雕塑的反应,于汉卿让《重庆日报》在1981年8月2日第四版,再次刊登了穿衣后的四尊雕塑小样,并配发了叶毓山亲自撰写的“谈谈重庆长江大桥雕塑”的文章,对修改进行了阐释。在文中,他说:“裸体作品在美术理论和中外美术史中,本是早已解决的问题,但是考虑到我国目前群众的欣赏习惯,我们在不影响主题构思、人物动态以及人体美的情况下,适当地增加了一些薄的衣服和飘带,有同志称这是一种恰当的妥协,或者叫群众、领导、雕塑家意见的三结合。”

于汉卿告诉记者,文章刊登后,他发现社会没有那么大的反对声音了,于是才让动工做雕塑。整个雕塑从最初设计到完成一共花了5年时间。

[JH:PAGE]

当年声音

民间

党校的一个班40人集体签名来信:我们还是共产党领导下的社会主义国家,你们还要不要四项基本原则?不能让这些资本主义腐朽的东西腐蚀我们的思想,你们这是资产阶级思想自由化,是要让党和国家变色。

匿名来信:重庆搞裸体雕塑完全是在开玩笑,重庆是一座英雄的城市,在这座城市有这么多牺牲的烈士,我们为什么不能在桥头做一些烈士的雕塑。

某汽车班6名司机联合来信:“你们的艺术好啊,以后我们开车过长江大桥,都来看你们的裸体雕塑,把车都开到河里去了”。

匿名来信:作品很具有艺术性,很有创意,艺术的春天真正来了。

某医院护士集体来信:(因报纸上只选用了《春》、《秋》两幅女性雕塑的照片)你们不要只拿我们女性寻开心,你们要把雕塑做成裸体也行,也要把你们男同志也弄成裸体。

政府

作为当时市长的于汉卿称,市政府内部也有领导干部对这个雕塑提出了很大的异议。于老为此还当起说客,一顿中午的工作餐上,说服了两位对此意见最大的领导,“我告诉他们,这是美术,摆在大桥上很美观,我在国外,这样的雕塑多得很。”

美术界

现重庆美术馆馆长冯斌回忆,当年他还是学生,《春、夏、秋、冬》小样在美院一间大教室里进行过一次展示,“我们只是觉得这个作品给人耳目一新的感觉,很有创意,在西方的艺术体系里面,裸体是一种很常见的艺术形式,我们并不觉得这个作品有多么另类。”他表示,当时艺术圈的大多数人都非常认同这个作品。

回头看风波

叶毓山:作品从全裸到加了一层薄纱,是在改革开放转折期这一特殊的历史时期,人们思想意识转变的一个必要阶段,在这一时期,艺术家的某一些做法是行不通的。但这不影响《春、夏、秋、冬》成为重庆城市雕塑形象的代表之一。事后《人民日报》发表了不少赞扬文章,《春、夏、秋、冬》1987年被评为全国优秀城市雕塑作品,使上世纪80年代初重庆的城市雕塑建设在全国名列前茅,可以说它们是重庆文化、重庆建设方面客观的历史反映。

于汉卿:当时引起争论的主要原因,还是社会发展的问题,社会封建的东西还是比较多,思想不太开放,而现在,大家思想都越来越解放,也越来越懂得欣赏艺术,裸体也就不再是一个问题。

评论家张育仁:裸体雕塑不能立在长江大桥的最主要原因还是在于当时把握话语权的知识分子阶层依然受到极左思想的影响。反对裸体雕塑的“群众”,并不指我们今天所说的普通老百姓,当时能有意识和能力给政府写信,并且能左右政府决断的人大多都是知识分子。因此说群众是这一事件的主导,显然有些强加的成分。

而这组被许多人在当年冠以前卫、思想解放的雕塑,现在来看其实依然有许多文革时期的美学思维,比如作者把《秋》描绘成很健硕的劳动妇女的形象,男人描绘成很强壮的“工人阶级”形象。因此可以说,在设计上,即使是裸体的《春、夏、秋、冬》也没有从根本上解放思想,并不成功。

《春、夏、秋、冬》构成了当时一个重要的文化事件,值得人们反思的东西太多——艺术家是否应该过度在意外界的声音,艺术是否应该向大众的审美妥协?一层薄纱也将艺术家的无奈充分地展现出来。

市长创意

雕塑家大胆塑裸体

上世纪70年代末,重庆市政府对外发布消息:要在新建的重庆长江大桥南北两端各铸一组雕塑。四川的雕塑家,尤其是四川美术学院雕塑系的雕塑家们听闻后,均热情高涨,纷纷响应创作。

该策划来自时任市长的于汉卿。于老向记者回忆说,1978年,他到法国、英国考察,在法国的卢浮宫,他看到很多漂亮的雕塑,他就想:“我们重庆的新大桥也不能光秃秃的呀,能不能搞点东西?”

时任四川美术学院副院长、著名雕塑家叶毓山教授正是积极响应者中的一位。叶毓山透露,他此前参加了改革开放之后的首届文代会,会议给与会艺术家传递了一个令人振奋的讯息:“思想解放的浪潮来了,文艺的春天来了!”

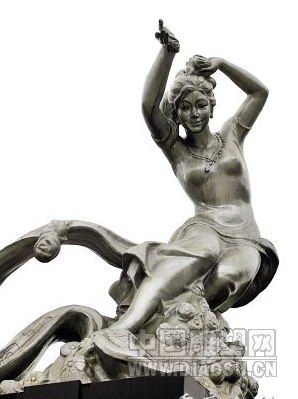

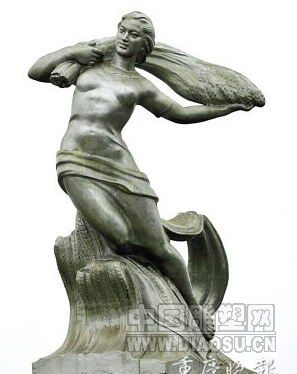

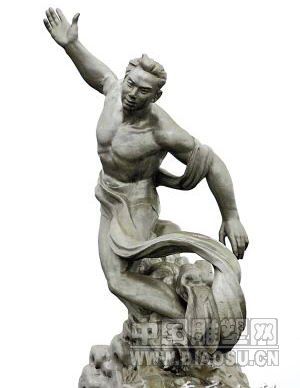

正是受到这种亢奋情绪的感染,叶毓山在构思时就想着一定要让作品有打破束缚、解放思想的感觉。他忽然想到“用人体语言大胆地创作一组主题为《春、夏、秋、冬》的作品”,于是《春、夏、秋、冬》都设计成了裸体。春是一个拿着花的少女,意为少女把春天带来,万物复苏;夏是一个在江河湖海里搏水激浪的青年男子,意气风发,朝气蓬勃;秋是一位捧着麦穗的中年妇女,春华秋实,象征着丰收;冬则是一个即将步入老年,但依然健壮的男人,他看上去精神不减当年,不服老。叶毓山希望通过这组作品,让南来北往的人们产生美好的联想,感受大自然的美,同时也寓意无论四季如何轮回,整座城市仍然充满生机和活力。

最终,《春、夏、秋、冬》成了当时四川美术学院雕塑系老师们的一件集体作品。叶毓山负责小样创作,小样通过之后,则由川美的几个著名艺术家分组进行扩大成型的制作,一共分为春、夏、秋、冬四个组,叶毓山负责春,其他几位分别负责夏、秋、冬。参与者有郭其祥、伍明万、龙德辉、黄才治、王官乙等人。现重庆美术馆馆长冯斌告诉记者:“这个组合在当时的全国雕塑界应该算是最强阵容。”

发表评论

请登录