雷宜锌为马丁·路德·金造像已不是新闻了,但就“新闻”背后的事情以及这件雕像的艺术特征而言,我们还是有必要对其进行“追踪”。

一、新闻背后

在许多的为美国民权运动领袖马丁·路德·金所创作的雕像设计稿中,美国最终选择了一位中国雕塑家——雷宜锌。这自然在美国引起了一场争论。但是之所以选择了雷宜锌也不是偶然的,这能够反映出作为雕塑家的雷宜锌之艺术水平,也反映出了美国人“对于英雄不问出处”的心态。如果我们仅从一些国外新闻媒体似乎很是纷纷扬扬的报道中来看,会认为作为一个中国人为美国著名人物塑像遭到了极大的排斥,其实不然,在笔者与雷先生的交谈中,他是这样讲的,关于马丁·路德·金雕像在中国是件不痛不痒的事情,但在美国就不一样了,因为美国人对马丁·路德·金的崇拜甚至超过了总统。“我意识到这有多么重要,这个雕像将放置于美国政治中心华盛顿的国家广场,就像天安门广场之于中国一样”(雷宜锌语)。因而,在这种民族情感的驱使下,美国人把这样一个“重大题材”交给了异国之人,一些人的心理情感难以接受,这是完全可以理解的。

反对者主要来自竞争的落选者。有位叫Dwight的雕塑家,曾被聘请来做此设计,但当Dwight意识到自己并不擅长花岗岩石雕,他建议设计委员会找一位有能力的人做他的助手,Dwight仅仅认为雷宜锌是可以担当这个角色的。还有一位住在马丁·路德·金的故乡亚特兰大的美籍黑人艺术家,说选择中国人做此雕塑,“是打在脸上的一记耳光”。他认为一个中国人得到委托塑造一座对美国人有如此影响的“纪念碑”,此事所包含的象征意义是巨大的,会产生“中国制造”的烙印。雷宜锌认为美国是乐意反映出不同声音的,这还可能涉及到一些敏感问题,但艺术就是艺术,不能混淆而谈,诸如此类的这种排斥现象仅仅是很少的一部分,对这个问题的看法,不能以点盖面。

在美国的一些公开场合,雷宜锌是很受关注的,对他非常客气,往往还会主动介绍:“这位就是马丁·路德·金雕像的作者。”虽然有一些批评指出,黑人艺术家或者说至少是美国人应该被选来雕塑这件雕像,但雷宜锌还是以他对马丁·路德·金这位黑人民权领袖的理解和对“绝望之山”“希望之石”创意构思的艺术处理,征服了苛刻的评委,得以全票通过。

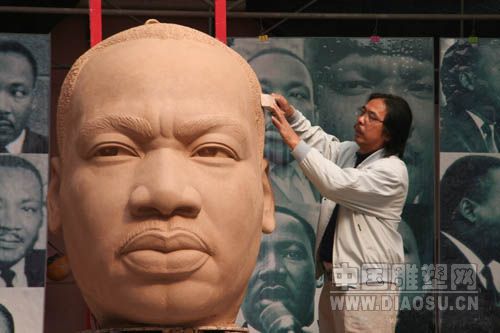

马丁·路德·金造像(局部)

二、艺术特征

创作一件具有重大意义的纪念性雕像,需要娴熟的技巧自不在话下,重要的是要了解把握所表现内容的背景、内涵,以便有效地发挥出它的传播意义,马丁·路德·金作为美国民权运动领袖曾在其著名的演说“I have a dream”(我有一个梦想)中为赢得美国黑人应有的公民权和在美国社会中的平等地位,多次以“山”作为自由理想的象征来呼唤自由民主之声:

“让自由之声响彻纽约州的崇山峻岭!

让自由之声响彻宾夕法尼亚州的阿勒格尼高峰!

……

不,不仅如此,让自由之声响彻佐治亚州的石山!

……

让自由之声响彻每一个山岗!”

如此众多的“山”,道出了马丁·路德·金心驰神远,热切的心愿和如崇山峻岭般的胸襟。

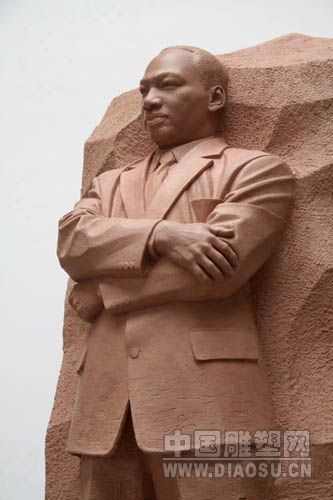

因此,雷宜锌根据创意要求,以一块石料“劈出”一个魁伟的身躯——马丁·路德·金。且看,他与山同体同构,可谓坚若磐石。在细节的处理上,雷宜锌着重表现马丁的内在精神气质在外部的体现。他有意把马丁的眼光塑造的微微倾斜,又通过对眉头上的肌肉(皱眉肌)的精心刻画,使得微蹙的双眉与隆起的鼻翼构成了一股英豪之气,是一种刚毅之相。人的长期的表情可以形成一个人的面部特征,可以说雷宜锌正是注意到了这些能够反映出马丁·路德·金的性格特征的细节,才能把这位民族英雄塑造的自信坚定,冷峻而又深沉了。

纪念性人物雕像大致有两种意义,一种是“塑造的是谁”,一种是“人物形象的象征意义”,如果十分恪守“人物是谁”,则可能会削弱其社会意义。如果片面强调其象征意义、社会意义,则不免会“夸大其辞”,这牵扯到一个对“度”的把握,这是一个难点。雷宜锌可以抓住马丁·路德·金最生动的演讲之态,也可以将之塑造成无所畏惧的民族斗士,但雷宜锌回避了这类概念化的模式,采取了更贴近生活的自然状态,雕像中的马丁·路德·金,双臂交抱,身躯挺立,凝远而视,自然、平和的外部形态包含着的却是他为黑人争取民主自由而像火一样激荡的情怀。这是雷宜锌对雕像细节的处理,接下来我们再来了解一下他对雕像的整体感觉的掌控。

雷宜锌说:“塑造马丁·路德·金,如果采用纯西方式的形体处理方法,这就不一定让我来做了,如果采取中国对英雄人物的理解,如把人的头部做得很方正,块面感很强,这也不能符合美国人的欣赏习惯。美国人对雕像的基本要求是‘像’,要忠实于对象,如果身高是6个头,那么就按6个头的高度塑造,如果是7个头的身高,那么,就按7个来处理。再就是细节部分,如人物的衣褶假设是100条的话,则就按100条。”(当然是须进行艺术处理的)。针对这种情况,雷宜锌不偏不倚,采用了虚实对比的手法,把马丁·路德·金的形象处理得自头部以下渐次概括,视觉上感觉是慢慢地渐渐地“人”揉进石头里面去了,融到山里面去了,也就等于将马丁·路德·金的精神与山共存了,这样便通过对面部的细腻刻画,做到了“真实”,又通过渐次概括做到了“艺术”,石雕有石雕的艺术语言,有它自身的技术制约,马丁·路德·金雕像要和建筑等同起来看,就像雷先生说的:“做起来就是一个建筑”。这便是这件作品的独到的艺术特征,也是为什么能在异国他乡夺标的原因。

雷宜锌在美国夺标,靠的是他的实力,但也反映出美国人比较包容的态度,他们对艺术家的艺术语言干涉得很少,但却会不厌其烦地提供很多线索,提出很多建议,然后问你自己的看法,取决权归艺术家本人,他们不重视这个人来自哪里,是什么出身,又是什么头衔,却重视他的本领,有多少艺术家都想做马丁·路德·金这件雕塑,但后来还是推荐“找中国的雷谈一谈吧,这个机会应该给他。”

现在雷宜锌正在为马丁·路德·金雕像做1:1的泥稿。预计泥稿在2008年春节前完成,接下来便是翻玻璃钢,之后便是“打石头”了。拟于2008年10月份“马丁·路德·金”便会远涉重洋,矗立在华盛顿国家广场上。

马丁·路德·金希望每个人都能亲如手足,无论他们的肤色和社会地位如何,他们都应享有同等的机会和权利。这件雕塑可以说正是他的这种精神的体现,我们期待着这一天。

发表评论

请登录