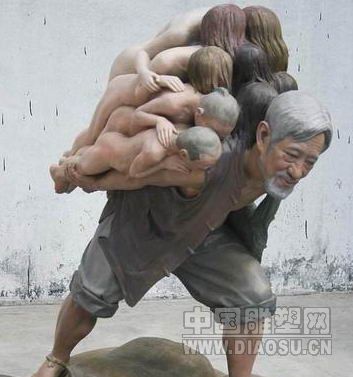

(李占洋雕塑作品“栗宪庭”)

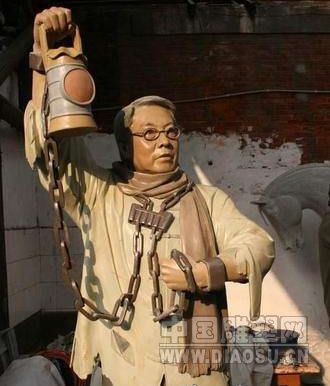

(李占洋雕塑作品“高名潞”)

近日看到了草根雕塑家李占洋的《新收租院》。这些作品的风格与以往不同,并且差异很大。其中以高名潞和栗宪庭像为例,高名潞像,为一典型旧社会革命知识分子。虽被反动派带上了铁镣,但气宇轩昂,目光坚定。右手高举过头提着一把煤油灯,左手沉重而有力的置于胸前,五指紧握铁镣。雕塑看上去高大威猛,一副即将英勇就义前的慷慨激昂。仿佛在黑暗中为国人举起了一盏明灯。栗宪庭像,更是奇怪。为一受尽剥削、压迫的典型中国旧社会苦难农民形象。草鞋布衣,两条裤腿卷到膝盖。驼背弯腰背起了不下八个孩子(为无名山增高一米)。

熟悉中国当代艺术史的人们对于高名潞和栗宪庭二人绝对不会陌生。李占洋用这样的造像的目的也是有来源的。《史记·周本纪》:"民皆歌乐之,颂其德。从古至今,中国人从未间断的保留着歌功颂德的冲动。从万岁万万岁到红太阳,再到今天大施主、大恩人以及大英雄。歌功颂德早以摇身一变成为一种“万岁文化”深深地烙在了每一个有着“冲动”的国人骨子里。中国当代艺术的发展道路是极其动荡不安、极其曲折和复杂的。当代艺术的开始正处于中国最特殊的社会转型时期,即文革结束后的社会主义改革开放时期。此时的政治、经济、文化都进行着全面的改良与革新,其中必然有诸多不成熟的方面制约着当代艺术的发展。高名潞和栗宪庭两人对于李占洋这样一位身居当代艺术其中并深受其益的草根艺术家不免视两人为英雄、为领袖,心存感恩。此种感恩之心日复一日,年复一年的化为心疾。进而才为其塑雕像、为其大唱赞歌。而这种对英雄形象的树立,对英雄主义的赞美也曾在文革时期达到了顶峰。李占洋由一开始的反映社会问题、文化问题、批判社会隐晦的"平面镜"型艺术家转型为失去了批判力量的、歌功颂德的、献媚的“哈哈镜”艺术家。 失去了从前的独立思考的立场。

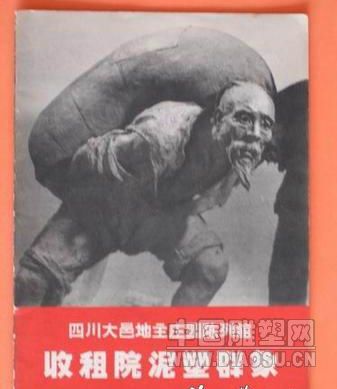

高名潞曾在《草根现实的力量》一文中肯定地说到“李占洋的雕塑传达了一种以往的纪念碑雕塑所没有的力量,那就是一种民粹主义或者平民主义的力量。民粹的本质是反纪念碑、反英雄主义的。”可见,在高名潞眼中,李占洋是具有民粹主义倾向的草根艺术家。但是如今,在他雕塑中的反纪念碑、反英雄主义的力量荡然无存了。他的雕塑从反纪念碑变成了纪念碑,反英雄主义的民粹主义、平民主义变成了歌颂英雄主义的精英主义。之前的草根雕塑仅剩下一些现实主义表现手法的皮毛罢了。如果李占洋执意将艺术这么做下去的话,作品的庸俗、肤浅、功利将会导致其艺术及艺术生涯就此画上句号。就像现在,煞费苦心地来迎合大众的视觉趣味,夸张的表现人物形象、戏剧化的舞台亮相、献媚式的假意煽情、脸谱化的人物表现等等这些大多都是文革时期的美术特点,这是对中国特殊时期特定符号的粗浅的、投机的挪用。作品上的“拿来主义”成了作者自以为高明与得意的地方。(作品原形都出自《收租院》),但偏偏还自以为高明,这种得意毫无疑问使作品本身变本加利的矫揉造作起来。这种矫揉造作、虚张声势、借尸还魂、指鹿为马的作品,以其投机意识和赤裸裸的功利主义意味着李占洋即将成为机会主义艺术家队伍中的一员。

打文革牌,即我以为李占洋投机和转型的重要原因。即他和中国当代艺术中的其他投机者一样打出了文革牌。我们知道,之前李占洋的作品是根本涉及不到文革这一部分,与这种文革符号也根本不着边。他像照相机一样记录了事件的现场、刻画了各类人群、表现了隐藏的人性;像哲人一样思考问题、分析问题、表达问题。这些都是值得当代艺术家学习的地方。但不知李占洋是出于什么原因也赶潮流似的搭上了文革符号的末班车。这无疑使他成了一个矛盾的集合体。

可以说在今天这样一个龙蛇混杂、泥沙俱下的中国当代艺术中,投机倒把的人比比皆是。奇怪的是这种"艺术"和"艺术家"不光没有被铲除,反而倍受关注。(这些艺术往往会造成人们对于中国当下艺术现状、当前社会文化现状的一种误解。)偏偏是那些执着于艺术理想的人被冷淡、被疏忽。这涉及到整个中国当代艺术圈的各个部分。完全可以画廊拒绝其作品展出、媒体不去对其炒做与报道、批评家不对其理睬或吹捧等等这些举措都可以营造出中国当代艺术的绿色环境。这对中国当代艺术目前以及今后的发展道路也是百益而无一害的。也就是说批评家不要"坐台",艺术家不要"做秀",美术馆、画廊、媒体不要"做场"。可目前的情形正好相反,人们都在"趁热打铁、趁乱发财",这显然是艺术界的一种悲哀。总而言之,中国当代艺术缺乏一条规范健全的艺术制度,正如费大为所说的那样:"希望大家能够重新想一想为什么去做艺术,你真的有做艺术的冲动吗?那你就来点真的,不要光在那花拳秀腿。"

发表评论

请登录