麦田怪圈,萨维利奥·托达罗

圣骨,露易莎·瓦伦提尼

灵魂:4把小提琴和霓虹灯,菲利普·琴特纳

V.L.T保罗·格拉西诺我们都有这样的体会:当相距较远时,眼睛便成了判断标尺,尤其在黑夜里,更需要依靠睁大眼睛对周围状况进行捕捉。当然,眼睛有时是不能相信的。譬如,当你走在上海城市规划馆正在展出的《意大利当代雕塑回顾展》里,就更得“小心翼翼”了。

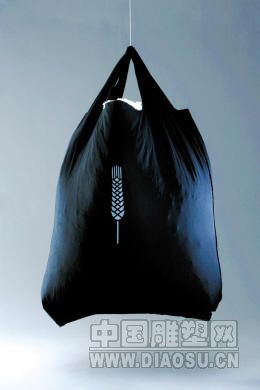

这是一个巨大的行李包,大得也许能装一个人,鼓鼓的外表,塌塌的提手,可当走到这样的物件前,你一定要控制住想用脚去触碰的欲望——它坚硬无比,用塑钢制成;或者走到“滴水的湖面”,那仅仅是多媒体声音和影像制作出的幻觉,下面仍是坚硬的大理石地面;那外型明明是一个抽水马桶,可是如何闪着光芒,实际情况那是完全用一颗颗施华洛世奇水晶镶嵌成的雕塑……

是的,当你远看时认为这是硬的、软的,静止的或者是没有颜色的,千万不要相信自己的眼睛,因为这些已经被意大利的艺术家赋予了与常识相反的特征。有时用华贵,是为了衬托低俗;坚硬的表皮,也只是为了映射柔软的内里。

展览于1月15日至2月23日在上海城市规划馆举行,这些意大利当代雕塑时间跨度为1966年直至现在,以新生代的年轻艺术家为主,也包括皮埃罗·弗亚迪、福思托·梅洛蒂等老一辈大师的作品。展览由意大利贾鲁佐视觉艺术协会主办,还将在北京、新加坡等地巡展。

露易莎·瓦伦提尼是展览中唯一的女性艺术家,她制作了一些“身体”,这些身体投影实际是医学射线上截取的画面,金属网和圆筒,加上墙上的类似树枝一样的投影,看上去有如盆栽。不过,这样的雕塑,光是不可失去的一部分,没有光线,雕塑也将失去形态。“这是人背部脊柱的下一段。”艺术家介绍说。“身体”也被艺术家称作“自然的起点”,用接近自然的手段来讴歌受尊敬的神圣主义,是这位艺术家一贯的主题,而这在今天意大利年轻艺术家的观念里尤为普遍。

年轻的菲利普·琴特纳来自意大利名城维罗纳,莎士比亚曾在当地的咖啡馆里留下了名著《罗密欧与朱丽叶》。菲利普的雕塑似乎也充满了与莎翁类似的浪漫色彩,除了用一根淡紫色的光棒贯穿三把小提琴外,他还制作了一个动态的“湖面”——上面一张网,网里装满了类似问号的闪光棒,艺术家说是水滴,网下的湖面淅淅沥沥,“雨滴”落入虚幻的池中,发出清脆的滴水声。

“人生有很多疑问,如同这些网住的雨滴一样,也许都是问号。”菲利普说。他学习的是多媒体视觉艺术,认为技术并不是冰冷的东西,甚至是能更丰富地表达感情。

不过,正如其他地方的年轻人一样,孤独和空虚也是让年轻人挥之不去的题材。保罗·格拉西诺就是其中一位,他用类似海绵一样的特殊材料,制作了一个现代“年轻人”:在纯蓝色的背景前面,“他”穿着蓝色夹克,双手插在衣兜里,低着头,帽子遮挡了“他”的面部。然而仔细从面部望去,夹克裹着的只是空气而已。这样一幅单调图景,却容易让当下的很多年轻人找到共鸣。

“现在,意大利艺术家,流行表达的是受到侵害的自然环境,或者用技术手段生产诗意的东西。”展览的总策展人马里萨·韦斯科沃说道,这些艺术家已不再使用那些传统做雕塑的材料,而选择有机玻璃、树脂、草木、钢丝网,也不再去精细测量雕塑的美学比例,而用声音、光影和实物进行多种组合。

正如那个讽刺消费主义的马桶一样,快速追求物质享受替代了人们对美的欣赏,艺术家们对此尤为鄙夷。尽管意大利传统的写实主义雕塑单纯对审美的苛刻要求,早已被上世纪的各种艺术运动放逐,但比起那时艺术家精于艺术语言的分析,今天的艺术家则更希望召唤肉体和心理状况的体验,并将它们理想化,希望借此唤醒人们对物质之外的重新感受。

上世纪,那个叫伊塔洛·卡尔维诺的意大利著名讽刺小说家早就劝说过人们:“我们应当回归轻盈和灵动,去克服当今世界的沉重、惰性与晦涩。”所以现在,我们应该迈开双腿,去看看艺术家对于世界的真实态度。

发表评论

请登录