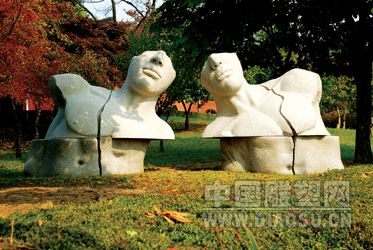

《自由精骨》 杨冬白

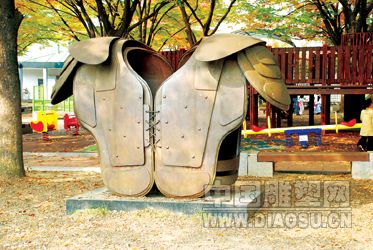

《雕眼》 杨冬白

《大力神》 张海平

以上为韩国首尔奥林匹克雕塑公园内作品

《王兰印象》 杨冬白

《向心构筑》 杨冬白

2008年的日历已经开始一张张飘落,但事实上,中国人才刚刚开始准备辞旧迎新,春节之前,在这座城市的每个角落,似乎都在渴望告别陈旧的面貌。一幢新的建筑、一片新的绿化、一些新的装置,都在悄悄行动着,一个名字禁不住又暗暗钻入我们的念想——城市雕塑。它曾因承载了太多期望而压力重重,也因为探索中的挫败而遭来非议,无论如何,它是上海这座大都市必须追求和拥有的,我们的年终评述自然也无法回避。为此,本刊专访了上海油画雕塑院雕塑创作室副主任杨冬白和上海大学美术学院教授张海平。让他们为城市雕塑把把脉,开张药方。 ——编者

[诊断]压力颇大

雕塑前面既然被冠上了“城市”,它的意义就大大区别于传统意义上的雕塑。首先该想一想城市,怎么反映城市、装点城市、融入城市,甚至,代表城市,这的确是个不小的“责任”。“上海,的确是一个复杂的典型。”对此,杨冬白略显无奈:“从80年代中期开始,上海就开始了一种急速的发展,非常强势,甚至带着唯我的姿态。要知道,上海的很多雕塑家都是来自江南的文人,喜欢悠闲,讲究小资,忽然面对这么快的节奏,就不知所措了,在创作方向、水平上,和国际上相比,就容易出现更大的断层。”

在这样的背景之下,雕塑本身的发展已经遭遇了瓶颈,城市雕塑就更尴尬了,它落入了这么一种完全错误的命运里:把室内雕塑放大,搬到蓝天白云之下,就成了城市雕塑,这是个极大的错误。张海平进一步指出:“除却城雕本身,制度、规划、利益问题的左右,市场的确发展起来了,可是城雕质量却跟不上。缺少张力,往往华而不实,再加上制作工程粗糙,格调就显得比较低了。”

[态度]顺其自然

我们或许可以把城市雕塑的功能分为两种,一种是雕塑家积极追求的“表达精神”的艺术之魂;另一种是美化环境,拥有欣赏功能的装置。当然,后者的目标显然太低了,可是如果我们连这个功能也实现不好,有什么能力去要求前者呢?“从后一种功能来说,那个时候的城雕仅仅是公共装置,不能说是雕塑,但是目前能够做好这样一种公共装置,也很好。既然上海的文化背景那么丰富,何不单纯地好好表现它?能够切合都市氛围、反映时尚潮流、表现流行元素,也是好作品。”杨冬白开出了一道意料之外情理之中的药方,那就是放弃城市雕塑,先做好公共装置。

无论任何创作,都要灵感,而灵感总是强求不来的东西。所以,张海平进一步指出:“做艺术,本身就不能强求。我记得政府曾经举办过一个征选活动,确定了‘沪’的主题,要求必须反映上海特征,结果那次征选无疾而终。本来就没有必要硬性规定什么,就让城市雕塑的创作氛围更宽广些,思维更开阔些,这样,才能让这座城市不同修养不同阶层的人在形形色色的城雕作品上,找到共鸣。”

[药方]海纳百川

上海是一座海纳百川的城市,在有问题出现的时候,更应该放宽视阈,多吸取,多创新。张海平对韩国的雕塑公园印象深刻,那是当年韩国在举办奥运会时,借着得到举世瞩目的机会,举办了一个雕塑展,韩国就这样留下了世界上很多经典作品,再加上出色的规划,这座奥运雕塑公园如今成为世界五大雕塑公园之一,对韩国国内城市雕塑发展的推动可见一斑。张海平说:“韩国利用了这么一次好机会,现在机遇也同样来到我们身边了,奥运会、世博会,我希望政府能够想到去搭这班快车,为城市雕塑的发展好好地推一把力。”

而杨冬白在游览了世界各自出色的城市雕塑之后,又感于“名人效应”的力量:“有很多雕塑,本身看不出多少特别,但一提及作者的大名,立刻引来人们的垂青,这样的效应是难得而可贵的。不仅要关注作品,也要关注作者,两者本来就是密不可分的,不应该有断裂。”

发表评论

请登录