鹭岛有史以来最重要的考古发现,陈元通夫妇墓揭开神秘面纱

2004年底,位于仙岳路与金尚路交叉路口东侧的唐代墓葬陈元通墓、汪夫人墓的考古挖掘牵动了所有厦门人的神经。“南陈北薛”开发厦门的说法由来已久,而这两座墓葬的出土文物,最有可能破解这一疑团,因而这两座墓葬的出土文物便具有极高的史料价值。本报对这一考古发现曾作多次报道。昨日,经过两年多时间的整理、修复,这些文物终于在厦门文化遗产保护中心揭开神秘面纱。

据文保中心研究员郑东介绍,这两座墓葬共出土文物52件,包括银器、铜器、铁器、瓷器等。其中一号墓(汪夫人墓)墓室完好,出土文物31件;二号墓(陈元通墓)早年被盗,出土文物21件。另外,两座墓葬还出土棺钉27枚,铜钱约280枚,并采集棺木碎片标本一小条。铜钱主要有唐代“开元通宝”,还有少量唐代“乾元重宝”和汉代“五铢”,“这是福建省已发现唐墓中出土文物品种最多的墓葬,具有极高的史料价值”。

不过,郑东也指出,出土的文物能否揭开“南陈北薛”之谜,还有待文史专家考证。

古墓"丽影"

银碗上有印度魔羯鱼

银盏外壁刻着6个“通”

郑东介绍说,汪夫人墓出土的文物最多,也最精美。出土随葬有银碗、银盏、银匙、银筷、银勺、银簪及银发冠,其中多数银器花纹加以鎏金装饰,集錾刻、焊接、鎏金等多种技艺于一体,显示出唐代金银器制作的鼎盛和登峰造极,其工艺和装饰纹样带有明显的中亚地区金银器制作的痕迹,而纹饰题材又深受佛教文化的影响。

这其中,最引人注目的当属一块制作精美的银碗。银碗底部四周是联珠纹,中间是两条魔羯鱼,两条魔羯鱼细节非常精细、栩栩如生。摩羯鱼常见于古代印度的雕塑、绘画及寺庙建筑上。

而在郑东看来,这些文物中最有价值的还不是银碗和瓷器,而是一块毫不起眼的银盏。“银盏外壁和外底浅刻有6个‘通’字,需要非常仔细并在特殊光线下才可辨认”。

瓷器显示主人身份尊贵

陶器表明厦门在唐朝具较高生产力

除此以外,汪夫人墓还出土了褐禄彩瓷罐以及白釉碗。“褐禄彩瓷罐来自唐代名窑长沙窑,是中国最早的釉下彩瓷器,它的外壁还有联珠纹,这也是源自印度文化”。

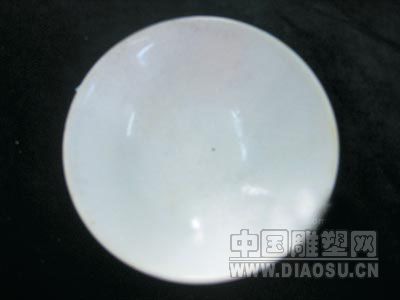

而郑东认为所有出土瓷器中最珍贵的当属白釉碗。“唐朝有‘南青北白’之说,‘北白’指的就是河北刑窑白瓷,属于高档细瓷,这是当时瓷器中的精品,是贵族用的。据我所知,目前福建省内还没有发现过刑窑、长沙窑的文物。使用这些银器、瓷器随葬也表明墓主所具有的较高身份、地位”。

除了这些精美的瓷器、银器之外,随葬物品以日常生活用具和器皿为主,如成套成组的银餐具有碗、盏、匙、勺、筷等,还有日用的瓷碗、瓷罐、铁剪等,这种风俗与后来厦门地区明、清时期墓葬以随葬小型明器为主的风俗不同。郑东说:“明、清时期厦门地区由于地处沿海,港口交通和外贸更为发达,受外来文化和海洋文明的影响更为直接,人们更为重视现实生活和阳间的实际,对阴间的死者只是象征性地随葬少量器物,因此葬俗与内陆地区和厦门唐宋墓葬明显不同,这就是为什么明代以后厦门所发现的古墓总是少有随葬品,甚至没有任何随葬品的原因。”

而大量陶器的出土,也说明当时厦门已经具备较高的生产力以及运输能力。“这些陶器都是厦门生产的,与岛外发现的基本一样。岛外有大量的高岭土,是烧制墓砖的材料。这些墓砖和陶器就是在岛外生产的,出土这么多文物说明当时的生产力已经较高。而要把这些砖和陶器运到岛内,说明当时的运输能力也已经较高”。

最早墓志铭填补厦门开发历史记载的空白

在此次出土的文物中,还包括两方墓志铭《故奉义郎前歙州婺源县令陈公墓志铭并序》和《唐故歙州婺源县令陈府君夫人墓志铭并序》。这两方墓志铭是福建出土唐墓中体量最大的墓志铭,也是厦门出土的仅有的唐代墓志铭和年代最早的墓志铭。

“由于墓主人的特殊身份以及涉及厦门的开发历史,作为科学考古发掘的第一手实物资料和原始物证,其可靠性和真实性均高于史料、族谱和口碑资料,这些墓志铭上的文字记载资料将进一步考释,将填补厦门开发历史记载的空白,具有极高的史料价值”。

为何两年前的考古挖掘,今日出土文物才面世呢?郑东说,2005年初现场考古发掘结束后,文保中心就一直在对出土的文物进行整理和修复,部分珍贵文物曾送往西安文物研究所进行修复,现在还有一些文物正在北京中国文物研究所作进一步修复。

据了解,这些文物今后将移交给厦门博物馆收藏,将大大提高厦门博物馆历史文物收藏档次”。

■新闻背景

关于厦门城的开发史,“南陈北薛”的说法由来已久,关于这“陈”和“薛”所指何人,有一说“南陈”是指陈喜。因此,作为厦门市级文物保护单位的千年唐代墓葬———“陈喜墓”的发掘,被认为承载着可能破解“南陈北薛”疑团的历史信息。然而,发掘结果发现,历代相传的“陈喜墓和陈喜衣冠冢”,其墓主人实为陈喜之孙陈元通及孙媳汪氏。根据墓志铭记载,陈元通卒于唐大中九年(855年),时年75岁,曾任余干、南昌(今江西余干、南昌)县尉,再转为歙州(今安徽歙县)司马参军,后又迁任婺源县令。其祖父陈喜,担任蜀州(今四川崇庆一带)别驾。

墓志铭中称陈元通为“颖川陈公”,说明陈元通祖籍地为颖川,就是现在的河南许昌.

发表评论

请登录