中山广场塑像群人物昨日再聚首 模特模仿当年姿势重摆pose

让光阴去见证,让岁月去体会。37年后,中山广场塑像群人物再聚首!

昨日,本报“寻找中山广场塑像群的人物记忆”系列活动圆满结束。

田金铎教授说:“一晃三十多年过去了,我们已是头发花白,这些人重新聚首不容易!”

聚会本报 回顾当年历史

经历37年的风雨,当年那些模特人物有的远去异国他乡,有的已经离开人世。昨日9时30分,我们找到的塑像群人物模特首先来到本报参与座谈,一起回顾当年的历史。

当天参与活动的还有参与创作雕像群的鲁迅美术学院的教授田金铎、陈绳正、张秉田。他们见到分别多年的模特,感到格外亲切。

曾亲自参与塑像落成典礼的刘旭升、参与塑像制作工作的范玉辉、李瑞章、高庆祥、宋碧山也赶到本报,他们都为塑像的建设贡献过自己的力量。

座谈会上,陈绳正教授首先讲述了当年制作的历史,在场的每位模特听到当年的经历都为这次37年后的聚会感慨万千。

再访广场 重摆当年姿势

11时许,塑像群中的17位模特和一些塑像幕后制作者抵达中山广场。广场上,聚集着五十多名热心观众。“那不就是那个小红卫兵嘛”、“那个人太像了”……大家七嘴八舌地议论,并拿出相机和模特们合影。

刘淑贤搀扶着田金铎教授围绕中山广场塑像群转了好几圈,心中充满无限感慨。

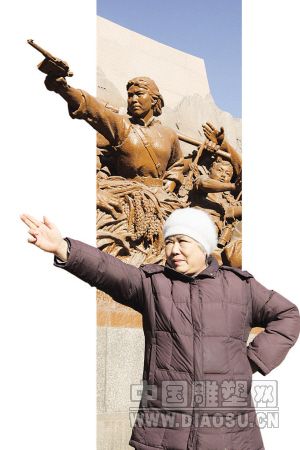

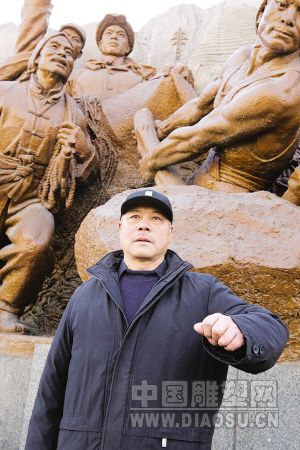

当“中山广场塑像群人物再聚首”的大型条幅拉出后,整个聚会活动达到高潮。大家纷纷在条幅上签名并写下寄语。17位模特分别走到自己的塑像前,按照当年的姿势再次造型。

老沈阳民间收藏家詹洪阁是带着珍贵的资料来的,他用图片的方式讲述了中山广场的历史变迁。

陈绳正感叹:“这是一次难忘而有意义的活动,感觉时光倒流,难忘的年代永远铭记在记忆中!”

很多模特表示,再过几年,一起再来相会,让这座具有时代意义的城市塑像群随着历史永存。

“主席像右侧第二个纽扣下方,有一条不太明显的横线,你们知道那是做什么的吗?”曾参与过雕像群制作的宋碧山老人的这句话,引来许多好奇的目光。

宋老告诉大家,这条横线处原本是十字线。“当时是为了找齐,防止人物倾斜所留下的,如今经过多次修整,竖线已经不明显了,只留下横线。”

绕到主席像的身后,宋老指了指主席飘起的大衣衣边说:“那个最长的衣边处有一扇门,工人可以钻到里面去维修。”

“主席像右手食指上有一处避雷针,主席像头顶最高处,也有一避雷针钢棒!”宋老连连揭秘。

现场,宋老还掏出一本《沈飞集团公司史料》赠予本报记者。

“这里有一篇文章,名叫《中山广场毛主席塑像凝聚着沈飞人的智慧和汗水》,里面有这段历史的详细记录。”根据书中记载,雕塑基座的“环氧石头”也是宋碧山所在工厂研究成功的。

雕像揭秘

主席像纽扣下有条找齐线

模特资料

塑像人物今何处?

当年参与创作的陈绳正说,中山广场塑像群中的定稿人物,除毛主席之外,一共是58人,而实际选用的模特是在100人以上。

记者根据资料,整理出部分模特的下落。

55岁的李秀云:当年的小红卫兵,现在是部队的一名军医。 73岁的徐景元:主席塑像正前双手举《毛泽东选集》,退休在家。 66岁的刘旭东:主席塑像正前纺织女工形象,2007年4月24日因病离开人世。 64岁的郭德山:黄洋界战役中的“指导员”。 58岁的杨金英:女游击队长形象。 78岁的李金荣:敲锣男青年形象,原沈阳机车车辆厂离休干部。 54岁的王玉春:女青年形象。 58岁的刘淑贤:搬大石头的妇女形象,家住沈阳市东陵区。 51岁的刘玉荣:当年年龄最小的模特,小学生形象。 51岁的张冬兰:和刘玉荣一起塑造小学生形象。 65岁的王震:塑造煤矿工人形象,沈阳电缆厂的退休工人。 59岁的回启贤:沈阳人,小红卫兵形象,十几年前去了法国巴黎。 70岁的王振义:主席左侧塑像群中的一个战士,1971年全家搬到河南。 田大荣:在塑像群里扮演拿枪的战士,1973年回到南京。 周子平:塑像群左后边一个军人形象的模特,1976年转业回到山东省。 李纯勇:是吹小号的士兵,现在盘锦市。 陈小勋、张文一、张桂林:均为农民形象,已故去。

记者手记

回忆中找寻塑像精神

1970年~2007年。

从塑像群落成到塑像群人物聚会,整整相隔37载。

作为这次活动的组织者,当推出第一期报道时我们是战战兢兢的,我们担心是否还有人能记起那段久远的历史。

“那个指导员就是我!”“群雕里的小不点儿是我!”“中山广场曾有4个名字!”……

随着当年的模特一一现身以及参与制作者的纷纷揭秘,我们在惊喜之外更收获了一份感动。

37年的风雨变迁,被喻为“建国以来城市雕塑之最”的中山广场塑像群,也随着时代的变迁增添了不同的内涵。半个多月以来,我们一直沿着当年参与者的回忆找寻,感受那个年代的激情燃烧。

虽然一些人已经故去,我们也不能把塑像群中的每一个人全部找到,但是我们的初衷已经实现。重温历史,更是寻找一种塑像精神团结协作,无私奉献。

29日,在中山广场,看着那些老人泛白的头发,看着读者们湿润的眼睛,我们知道,那段历史将永远被铭记!

发表评论

请登录