随着藏宝于民的深入人心,近年在民间发现了很多珍品及重器,古玉就是其中之一。在北京程田古玩城美术馆,一场别开生面的民间古玉展览于日前开幕,此次展览涵盖了中国古玉器研究会的藏品,古玉精品达300余件,新石器时期,夏、商、周、春秋、战国、秦汉以及唐宋时期的各种礼器饰物,几乎无所不包。笔者亲眼观赏到这些藏于民间的高古之器,体会到了中国古玉文化的博大精深。

博物精华玉为魂,这在收藏领域早已成为共识。古玉的价值与其蕴含的文化息息相关。此次展览囊括了东北的红山文化、长江下游的良渚文化、西北黄河上游的齐家文化时期的玉器。其中,齐家文化时期的玉器最引人注目,其器形之大、工艺之良、数量之多,都极为罕见。在南京博物院研究员汪遵国和中国古玉器研究会会长侯彦成先生的讲解下,笔者更深入地了解了齐家文化玉器的历史与内涵。

齐家文化时期的玉器,早在清中期便开始为人们所关注。据史料记载,清宫旧藏的新石器时代玉器中,齐家文化玉器就占了一半以上,足见齐家文化的玉器对后世影响之深远。

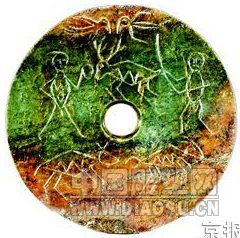

展柜中有一枚齐家狩猎纹大玉璧,直径近四十厘米,器形之大极为罕见。玉璧上刻有一幅生动传神的狩猎图,图案、文字、纹饰都惟妙惟肖,可称为齐家玉器的集大成者。玉质晶莹滋润,有褐色沁痕,沁色非常自然。中有单面钻圆孔,孔壁凹弧,有均匀轮旋痕。正面以剔地阳纹技法琢狩猎图像,上、中部为左右二人分持球、棍,中为左向奔鹿,上有对飞二鸟,下有向右奔走二羊,生动地叙述了当时的狩猎场面。

一枚商代晚期的玉变形龙珘,高近十厘米,格外引人注目。龙珘玉质为和田白玉,色为朱砂沁,龙首上唇上卷,下唇下弯,龙尾为分叉状,龙身饰变形云纹。据汪遵国介绍,商朝多龙纹凤纹,和早期的齐家文化在纹理上也是一脉相承的。

纵观展柜中的齐家玉器以及夏商周时期的玉器,不难发现其相同和相似之处。玉质上,无论颜色还是致密程度都极为相近。齐家文化以及后来的夏商周,都地处黄河上游及附近地区,玉器取材便集中在昆仑山、祁连山一带,体现了其地域特征。史料记载,齐家文化的玉器,十分之三采用新疆和田玉,其余都是就地取材。齐家玉器的地域特征为后来的夏商周所继承。

通过对夏商周玉刀、玉琮以及玉钺等器物的观察,玉器的器形与制玉工艺也与齐家文化极为相似。夏商周时期的玉器在工艺上比齐家文化时期的玉器稍有进步,但在钻孔技术上仍旧是一脉相承。齐家玉的钻孔多为单面钻,钻孔在玉表体两面大小不一,孔内多留有细密的螺纹,这个特征为早期齐家文化所独有。可见,夏商周时期的玉器工艺皆源于齐家文化。

从数量到品类,从纹饰到形状,齐家文化的玉器都令人叹为观止。中国古玉器研究会会长侯彦成介绍说,从地域上看,齐家文化可以说是玉器文化的核心文化。众所周知,中华民族文明发源于黄河流域,中华文明发源之际,正是齐家文化发源之时。齐家文化之后的夏商周乃至春秋战国,无不以黄河上游为中心。在玉器文化的传承上,后来的夏商周和春秋战国,无论是器形、纹饰还是工艺,都能从大量的玉器上发现它们的相通之处。

早期的齐家文化,因地处黄土高原,年降水量少,气候干燥,土壤对玉的保护有“南土不如中土,中土不如西土”之说,所以西土使高古玉包浆完好,皮壳以及色泽的变化十分漂亮。汪遵国介绍,现存的齐家文化玉器数量非常可观,且种类繁多。玉钺、玉璧、玉琮、玉璋、玉锛、玉鼎等无所不包,在齐家文化时期,这些器物主要作为礼器而存在,做祭祀之用。

发表评论

请登录